【QUICK Money World 荒木 朋】株式投資において、重要な判断材料になるのが売上高や利益など企業業績の動向です。東京証券取引所などに上場する企業は四半期(3カ月)ごとの経営成績をまとめた決算短信の開示が義務付けられており、その内容をもとに投資家は買いか売りかを判断します。多くの上場企業は四半期業績の開示とあわせて事業年度1年分(通期)の業績予想を公表しています。

企業が公表する業績予想は、常に楽観的な見通しを発表する企業もあれば、堅めに見積もった保守的な見通しを示す企業もあるなど、各社で傾向が異なります。そこで、企業の業績予想の妥当性を判断する1つの材料として活用できるのが企業業績の市場予想(=アナリスト予想)です。投資家にとってアナリスト予想は重要な情報源となります。

この記事では、アナリスト予想とは何かという基本知識を押さえるとともに、アナリスト予想の見方やアナリスト予想をどのように株式投資に活用すればいいかなどについて詳しく解説します。

会社予想と市場予想(アナリスト予想)の違いは?

企業が公表する業績予想「会社予想」とは?

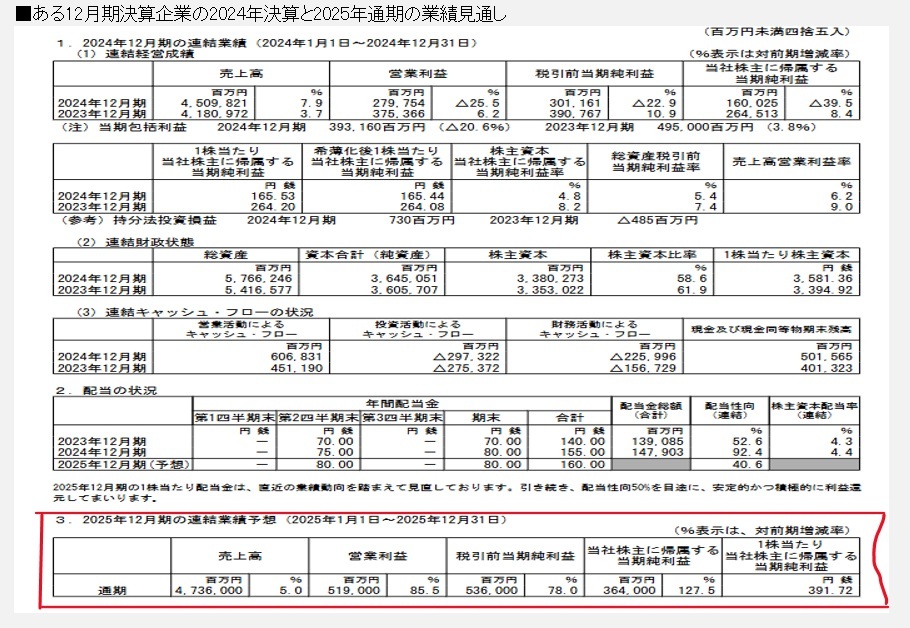

多くの上場企業は、売上高や営業利益、経常利益、純利益(最終利益)、1株あたり純利益(EPS)、1株あたり配当などについて、この先の業績の見通しを示す「業績予想」を開示しています。企業が公表する業績予想は、一般的に「会社予想」と呼びます。

決算短信の開示は義務付けられる一方、業績予想の公表は義務ではありませんが、投資家との円滑なコミュニケーションを図るうえで非常に重要な情報の1つとなるため、証券取引所は将来予測情報の積極的な開示を要請しています。

一般的な上場企業は通期の決算発表時に1年間の経営実績を示すとともに、新たに次の期の業績予想を公表します。半期(中間期)の業績予想と通期の業績予想の両方を示したり、通期予想のみを示したりと、企業によって発表の仕方は様々です。次の四半期の業績見通しのみを公表する企業もあります。

その後、第1四半期、第2四半期(第1~2四半期累計)、第3四半期(第1~3四半期累計)の決算短信を発表するタイミングなどに合わせて企業は業績予想もアップデートします。想定通りに業績が進ちょくしていれば業績予想は従来見通しのまま据え置かれますが、仮に想定から乖離していれば、業績予想を上方修正したり、下方修正したりするのです。

当初発表していた業績予想に比べて証券取引所が定める一定の基準から乖離する場合、企業は業績予想を修正する必要があります。開示基準では、修正の有無が分かった時点で直ちにその内容を開示することが義務付けられていますが、一般的な上場企業では決算発表のタイミングに合わせて業績予想を修正することが多くみられます。

一方、決算発表の1週間前や1カ月前に業績予想を修正するなど、その発表タイミングに規則性のある企業もあります。皆さんが既に投資している企業や、投資先として注目している企業については、業績予想修正の発表タイミングの“癖”を把握しておくといいでしょう。

株式の専門家が調査・分析したアナリスト予想「市場予想」とは?

企業が公表した業績予想「会社予想」に対して、証券会社や調査会社などに所属し企業の調査・分析を専門とするアナリストが予想する業績予想を「市場予想(=アナリスト予想)」と呼びます。

アナリストは通常、それぞれが特定の業界(セクター)や企業を担当し、業界全体の事業環境や経済情勢、各企業の事業内容や強み・弱みなどを日々調査・分析し、独自に企業の業績予想を作成したり、株価の評価・レーティング(格付け)付与をしたりしています。

一般の投資家は企業が公表する決算短信や業績説明資料、オンラインなどで開催される決算説明会などを通じて企業を調査・分析しますが、アナリストは企業の代表である最高経営責任者(CEO)や最高財務責任者(CFO)らにも直接取材するなどして、より深く調査・分析する専門家です。

アナリスト予想は個別企業の分析のみならず、その企業の業界全体や競合他社との位置関係などを総合的に勘案して評価するため、同じ業種内でどの企業がより高く評価されているのかを知ることもできます。企業の評価や将来の株価動向を網羅的に予測するうえで、こうした専門家の予想は非常に参考になります。

企業の業績予想の妥当性などを評価するうえでも、アナリスト予想は欠かせない判断材料の1つになります。前述の通り、企業の業績予想は、各社で特徴があり、楽観的な見通しを示す企業もあれば、保守的な見通しを示す企業もあります。企業の業績予想とアナリスト予想を比較することで、企業業績の上振れ余地や下振れリスクなどを事前に評価することができるのです。

また、アナリストは独自分析による業績予想や将来の期待収益率、市場動向、業界内での競争力などをもとに導き出した向こう1年程度の目標株価を設定しています。アナリストの目標株価と現状の株価水準を比較することで、企業に対する現状の評価の高さや将来性の大きさなどを判断することもできます。

株式投資は自己責任原則に基づくべきものですが、個人投資家でも入手できる判断材料以外の内容なども加味して専門的に調査・分析されたアナリスト予想を活用することは、投資を判断するうえで非常に有効な手段の1つであるといえるでしょう。

アナリスト予想の平均値「QUICKコンセンサス」とは?

ここまで企業の業績予想と市場予想(アナリスト予想)の違いなどについて説明してきましたが、個人投資家としてアナリスト予想をどうみればいいのでしょうか。

日本を代表する大手企業などは、2ケタ台の数にのぼる証券会社・調査会社のアナリストが調査・分析し、それぞれ独自の業績予想や株価レーティングを付与しています。アナリストによって、その企業に対する評価は異なり、先行きの期待収益率を高くみるアナリストもいれば低くみるアナリストもいて、その結果、先行きの業績見通しと現状の株価水準から「買い」という投資判断をしたり、「中立」もしくは「売り」と判断したりするアナリストがいます。

これらのアナリスト予想を1社ずつ確認していくのは面倒ですし、アナリストによって評価に違いがある場合、全体として市場(アナリスト)はその企業をどう評価しているのかが把握しにくい場合があります。そんな問題を簡単に解決してくれるのが、金融情報ベンダーのQUICKなどがまとめている市場予想の平均値(コンセンサス)という指標です。

QUICKはアナリスト予想の平均値を「QUICKコンセンサス」として、自社のサービスなどで提供しています。証券会社や調査会社などに所属する複数のアナリストが予想した各企業の業績予想や株価レーティングを独自に集計・算出します。

アナリストによって業績予想や株価レーティングが異なるため、自分が強気でみている企業には楽観的なアナリストの予想に目が行きがちになったり、弱気なアナリスト予想は無視してしまいがちになったりする場合があります。QUICKコンセンサスは複数のアナリストの見方を集めてその平均値を示すため、個別予想の偏りや見る側のバイアスを排除し、より客観的な予測値として確認することができるのです。

QUICKコンセンサスは、大型株や中小型株など対象企業は国内最大のカバレッジ数を誇り、知名度や信頼性が最も高いコンセンサスとして認知されています。QUICKコンセンサスの集計・算出は2005年に始まりました。売上高や営業・経常・最終の各利益、1株当たり純利益、自己資本利益率(ROE)、利払い前・税引き前・償却前利益(EBITDA)などの様々なデータを最大5期先まで確認することができます。

QUICKコンセンサスを確認した後は、個別のアナリストのレポートを確認し、より具体的な評価の内容を詳しく読み込むことができます。強気な見方をしているアナリストと弱気な見方をしているアナリストの両方のレポートを読み込むことで、先行きの業績見通しを占ううえでどの点に着目すべきかなどについても知ることができます。自分なりに調査・分析した企業に対する見方と専門家であるアナリストの見方を対比して眺めることで、新たな気付きを得ることもできるでしょう。

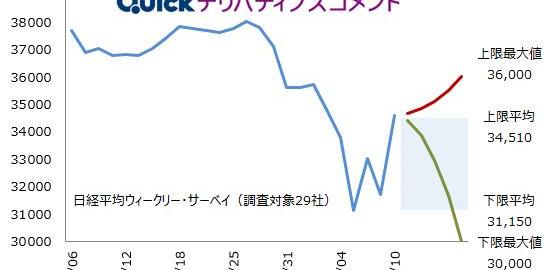

QUICKコンセンサスに関連したサービスとして、決算発表時に企業が開示した業績予想とQUICKコンセンサスを比較して、会社予想がQUICKコンセンサスを上回った場合に「〇(白星)」、下回った場合に「●(黒星)」と判定する「QUICK決算星取表」や、四半期決算や業績予想修正の発表時に企業が示した純利益の通期予想をQUICKコンセンサスと比較し、乖離の大きさを株式時価総額を反映して数値化した「決算サプライズレシオ」、QUICKコンセンサス全体の変化が上向きか下向きかをディフュージョン・インデックス(DI)という指数にした「QUICKコンセンサスDI」などがあります。

QUICKコンセンサスの使い方を具体例で解説!

アナリスト予想の平均値であるQUICKコンセンサスの活用法についてより具体的にみていきましょう。

【1】企業業績とQUICKコンセンサスの乖離度合いを把握!

QUICKコンセンサスと実際の企業の業績を比較することで乖離があるかを分析し、企業の業績が市場予想を上回るか下回るかを把握できます。アナリスト予想は決算発表に向けて、その間の経済のマクロ・ミクロ環境などの変化を見極めながら業績予想を修正していくことがあります。会社予想に対して市場は上振れの可能性をより高く予想しているのか、下振れの方をより予想しているのかを事前に把握することができます。

仮にQUICKコンセンサスが会社予想に対して上振れ(強気)方向でみている場合、株価は業績好調を事前に織り込んで買われやすくなる傾向があります。その状況において、実際に企業が決算を発表した際、その決算実績や業績予想がQUICKコンセンサスを上回る好調な内容だった場合、アナリストの期待値を上回る「ポジティブ・サプライズ」と受け止められて、株価は一段と上昇する傾向があります。

ランニングシューズ世界大手のアシックス(7936)のケースをみてみましょう。アシックスは2月14日の取引時間中に2024年12月期決算を発表し、あわせて明らかにした2025年12月期の業績予想で連結純利益が前期比22%増の780億円になる見込みだとしました。この見通しがQUICKコンセンサスの767億円(1月31日時点、アナリスト予想9社の平均)を上回り、好業績見通しを好感した買いで一時10%近く上昇しました。

これとは反対に、実績や業績予想がQUICKコンセンサスに対して下回る内容だった場合は「ネガティブ・サプライズ」と受け止められて株価は下落しやすい傾向があります。例えば、企業が業績の下方修正を発表して、QUICKコンセンサスも下回った場合には株価は大きく下落するケースがみられます。一方で、業績が順調に進ちょくしている場合でも企業が通期見通しを据え置いて、上振れ(上方修正)を見込んでいたQUICKコンセンサスに届かず、株価が下落するケースもあります。

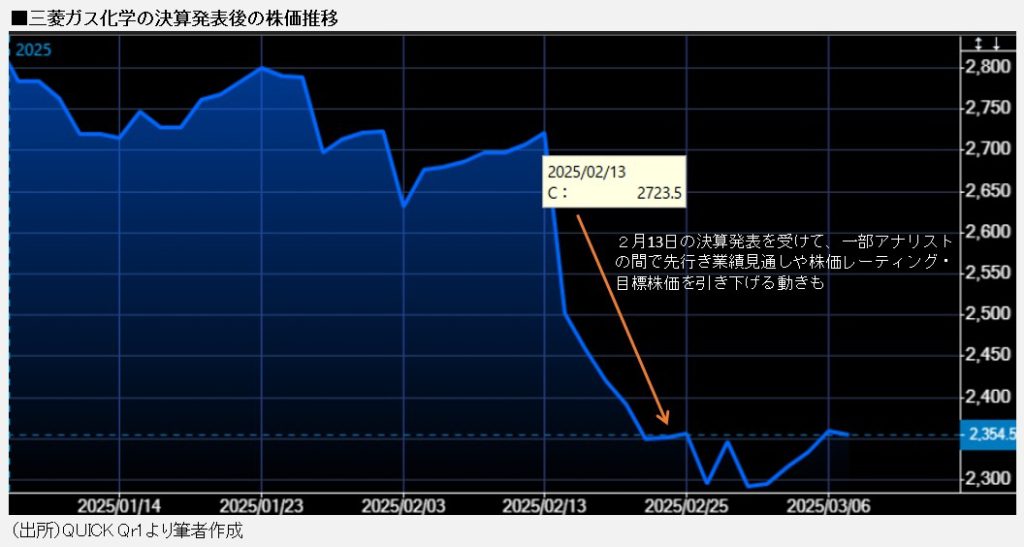

三菱ガス化学(4182)がこのケースに当てはまります。三菱ガス化学は2月13日の東証の取引終了後に2024年4~12月期(第1~3四半期累計)の決算を発表し、連結営業利益は前年同期比17%増の452億円でした。25年3月期の通期見通し(560億円)に対する進ちょく率は81%となりましたが、業績予想を据え置きました。据え置いた営業利益や純利益などの業績予想がQUICKコンセンサスを下回ったことから、翌日の三菱ガス化学は約9%下落する場面がありました。

三菱ガス化学に対しては決算発表の内容を受けて、同社が中長期の利益成長のけん引役の1つとして位置付けている事業が伸び悩んでいるとして一部のアナリストが株価レーティングと目標株価を引き下げたため、株価はその後も軟調に推移しました。

やっかいなのは、企業が好決算と業績予想の上方修正を発表したにもかかわらず、直後の株価が大きく下落するというケースです。好決算を見込んで株式を購入し、実際に好決算を発表したのにその後の株価が急落して損失を被ったと頭を抱えてしまった経験のある人は意外に少なくないのではないでしょうか。これは実績や先行き見通しがQUICKコンセンサスに届かなかったことが一因になったと考えられます。

リクルートホールディングス(6098)は2月12日、2025年3月期の連結純利益が前期比14%増の4030億円と過去最高になる見通しだと発表しました。従来予想は2~15%増の3624億~4074億円で、予想レンジの上限での着地を見込むとの内容でしたが、QUICKコンセンサスの4086億円(2月7日時点、アナリスト予想11社の平均)に届かなかったことから売りが膨らみ、決算発表翌日となる13日の株価は一時8%を超える下落率となりました。

このように、好業績が期待されて株価が相場全体と比較して相対的に堅調に推移している場合、市場が期待する以上の決算内容を企業が示さないと「材料出尽くし」と受け止められて株価は大きく売られるケースがあることは頭の片隅に入れておいて下さい。

投資先企業や投資候補先の企業の決算発表時には、事前にQUICKコンセンサスと会社予想を確認し、そのうえで足元の株価状況をみてどの程度、決算への期待が株価に織り込まれているのかを自分なりに評価・分析して投資行動を決めるようにするといいでしょう。

| <関連記事> |

【2】アナリストの株価レーティングと現在の株価の差異を確認!

QUICKコンセンサスでは、複数のアナリストによる業績予想の平均値を把握できることに加え、各アナリストが設定する株価レーティング(格付け)や目標株価を確認することができます。アナリストが設定する目標株価と、現状の株価水準との差異を確認することで、市場が企業の将来性をどのように評価しているのかを客観的に知ることができるのです。

個人でも企業の業績予想や将来の期待収益率などを評価・分析し、予想株価収益率(PER)などの投資指標と組み合わせて自分なりの将来の株価予測を立てることができますが、それに加えて専門家であるアナリスト予想も参考にして加味することで、より精度の高い目標値を設定することが可能になるかもしれません。

アナリストは決算発表を受けて、改めて企業の業績動向を精査し先行きの見通しを予測し直すことで、株価レーティングや目標株価を変更するケースがあります。目標株価の変更などはその企業の株価にダイレクトに影響するため、株価は大きく反応することがよくあります。

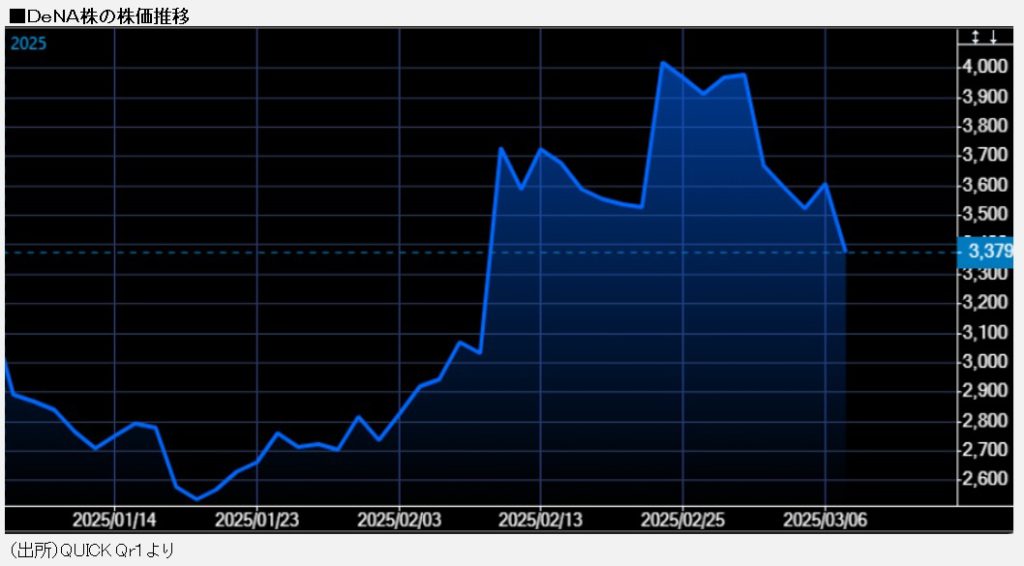

ディー・エヌ・エー(DeNA、2432)のケースをみてみましょう。DeNAが2月7日に発表した2024年4~12月期の連結決算は、最終損益が157億円の黒字(前年同期は312億円赤字)に転換しました。最新作のスマホゲームの好調が業績改善に寄与しました。DeNAは業績見通しを開示していない企業の1つですが、好決算を受けてアナリストの間で業績予想や目標株価を引き上げる動きが広がりました。2月7日時点の株価は3032円でしたが、好業績を背景に目標株価を5000~6000円台に設定するアナリストもいました。

株価はアナリストの強気見通しなども支援材料となり、一時4000円台まで上昇しました。その後は相場全体の地合い悪化などもあって株価は調整局面にありますが、次の決算発表でも好業績のモメンタム(勢い)が維持されているなら株価は再び上昇に転じる可能性もあるでしょう。

その場合、アナリストが設定している目標株価は上昇余地を見極めるうえでの目安の水準にもなり得ます。DeNA株の保有を検討している人にとっては、あくまでもファンダメンタルズに変化がないことが前提になりますが、アナリストの目標株価と現状の株価水準に大きな乖離がみられれば、買いのチャンスと捉えることができるかもしれません。

| <関連記事> |

【3】QUICK決算星取表で注目企業の決算評価をいち早くチェック!

QUICK Money Worldでは、3月期決算企業の決算発表シーズンに、その日に決算や業績予想修正を発表した企業の決算星取表の一覧を掲載しています。会社予想が市場予想を上回った「〇(白星)」か、下回った「●(黒星)」かを一目で確認できます。会社予想と市場予想の乖離の大きさを株式時価総額を反映して数値化した「決算サプライズレシオ」で市場の反応も予想できます。

無料会員登録すると、「決算星取表」の記事・ニュース一覧を確認することができますので、ぜひご登録ください。

>「決算星取表」の記事・ニュース一覧はこちら!

個人向け「Qr1 Personal」でQUICKコンセンサスを使いこなす!

アナリスト予想の平均であるQUICKコンセンサスの見方や活用の仕方について説明してきました。これらの情報やデータを個人投資家の皆さんもみることができます。プロが使うQUICKの金融情報端末を個人向けにパッケージしてサービスしている「Qr1 Personal」です。

Qr1 Personalなら充実したQUICKコンセンサスや株価レーティングなどの情報をみることができます。株価もリアルタイムでチェックできるほか、1日数千本に上る企業やマーケットのニュースも閲覧が可能で、国内株式の銘柄レポートも読み放題となっています。

Qr1 Personalの市場予想に関する主な機能

①最大5期先までの業績予想(QUICKコンセンサス)が確認できる(※対象銘柄は約700銘柄程度)

②各証券会社のレーティング変更がすぐに分かる

③各証券会社の目標株価をいつでもチェックできる

個人投資家向け金融情報サービス「Qr1 Personal」に興味のある人のうち、初めての方は30日間無料で体験することができます。

>「Qr1 Personal」の30日間無料体験の詳細はこちら!

株式投資には企業業績やそれに関連した多くの情報収集が欠かせません。自分自身で企業の調査・分析を行うことは重要ですが、1人では網羅できないこともあるはずです。企業調査の専門家であるアナリストの評価・分析や投資判断などを参考にすることができれば皆さんの投資に対する知見も大きく広がることは間違いありません。こうしたサービスがみられる「Qr1 Personal」の活用をぜひ検討してみてはいかがでしょうか。