1.ESGスコアによる指標は、TOPIXより高い株価リターンを示す

ESG(Environment、Social、Governance)への社会的関心が高まり、投資の世界でも対応が迫られている。ただ、ESGは基本的に非財務情報が主体であり、株式投資への有効性が検証しにくいという問題もある。そこで、QUICK企業価値研究所は、非財務情報の有効性検証の1つとして、ドイツのESG評価会社アラベスクS-RayのESGスコアを用いた国内上場株を対象とした指標を作成し、そのパフォーマンスを試算した。

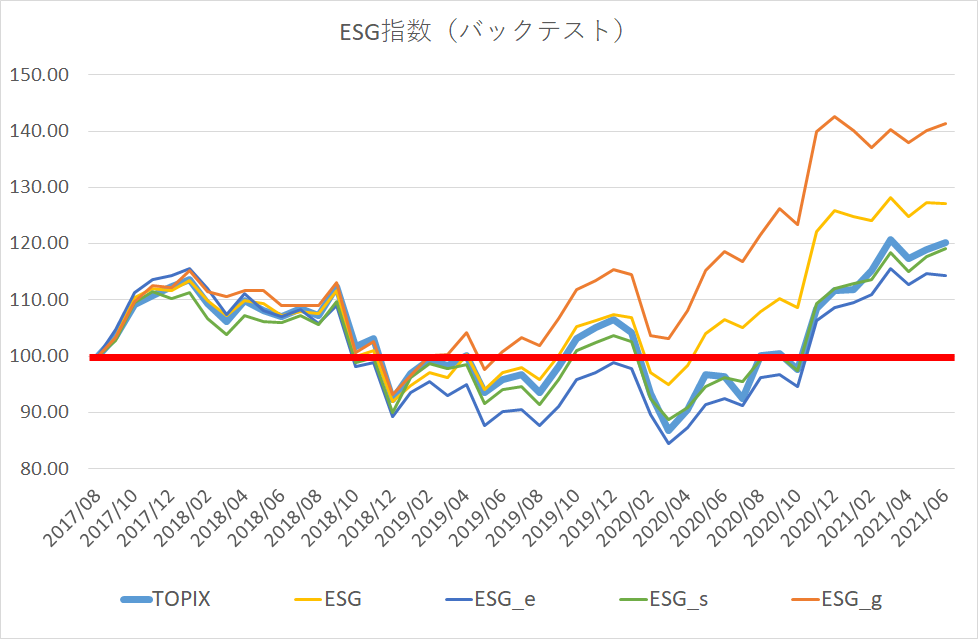

指標の採用方法は、第1段階で流動性指標を中心としたスクリーニングを行い、第2段階で4種類のESGスコア(ESGトータルスコア、ESGサブスコア(E・S・G))のなかで上位100銘柄を選定した。2017年8月末~2021年7月末の試算で、ESGトータルスコアによる指標は、TOPIXより高い株価リターンとなった。

2.指標の採用銘柄選定方法

以下の基準で、国内上場銘柄から、指標の採用銘柄を以下の2段階でスクリーニングした。

(1)第1段階

第1段階のスクリーニングは以下の通り。

-

- 対象:国内上場銘柄(普通株)

- 条件を満たす銘柄として、以下の指標全てにおいて上位1,800位に入ることとする。

- ROE

- 時価総額

- ILLIQ(日次250日より算出)

- 売買代金(日次250日の1日平均)

ROEは収益性、時価総額は企業規模、ILLIQ(株式の非流動性を計る指標)、売買代金は株式流動性の指標として採用した。

-

- 上記の条件を満たす銘柄のなかから、時価総額が最大になるよう500銘柄を選定する。

(2)第2段階

第2段階のスクリーニングは以下の通り。

- 対象:上記の第1段階のスクリーニングで抽出された500銘柄

- 条件を満たす銘柄として、以下の4つのESGスコア(ドイツのESG評価会社アラベスクS-RayのESGスコア)について、それぞれ上位100銘柄を選定する。なお、ESGトータルスコアは、業種別に企業の業績に重大な影響を与えるESG課題と、株価へのインパクトを考慮した評価である。ESGサブスコアは、ESGの各テーマ(E:環境、S:社会、G:ガバナンス)の特徴のみを考慮した評価である。

- ESGトータルスコア

- ESGサブスコア(E)

- ESGサブスコア(S)

- ESGサブスコア(G)

(3)指標の採用銘柄選定と入れ替えタイミング

組み入れ銘柄の選定と入れ替えタイミングは以下の年2回行うこととする。

- 組み入れ銘柄の選定:毎年7月末・入れ替えタイミング:毎年8月末

- 組み入れ銘柄の選定:毎年1月末・入れ替えタイミング:毎年2月末

(4)指標の計算方法

基準日は2017年8月31日とする。指標は、基準日を100とする。指標の採用銘柄は、年2回の入れ替えタイミングに、時価総額加重平均で組み入れるものとする。

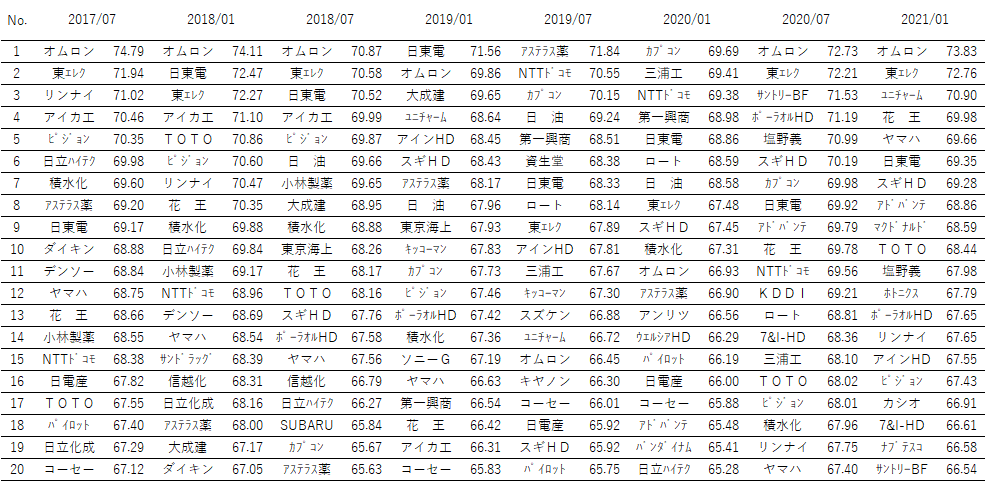

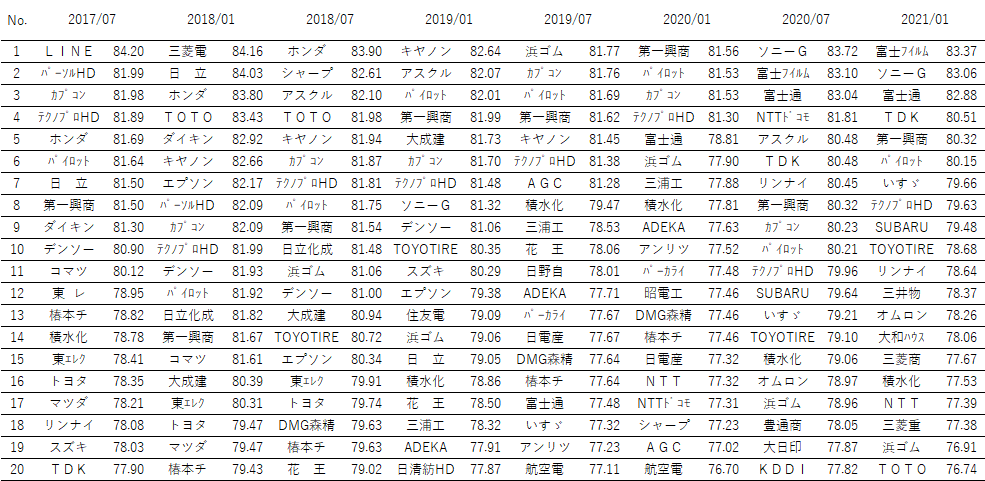

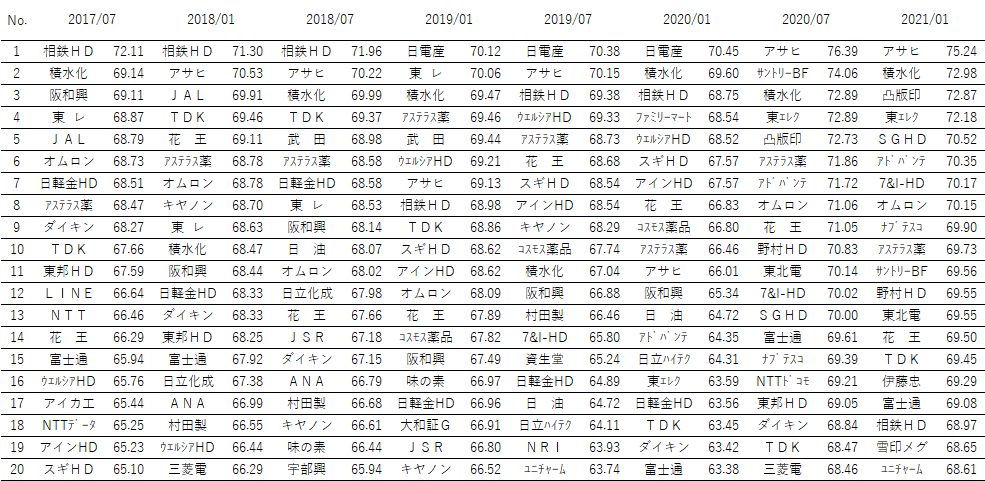

(5)指標の採用銘柄(100銘柄のうち、ESGスコアの上位20銘柄)

抽出された銘柄のうち、各スコアの上位20銘柄の推移は以下の通りである。 指標採用銘柄についてESGの各スコアの上位銘柄をみると、オムロン(6645)やアサヒ(2502)をはじめ、ディスクロージャー(情報開示)に優れているとされる企業が数多くみられる。ESGを重要な経営課題とし、投資家と丁寧な対話を行う企業が評価されているといえそうだ。

指標1:ESGトータルスコア

指標2:ESGサブスコア(E)

指標3:ESGサブスコア(S)

指標4:ESGサブスコア(G)

3.指標の試算結果

指標のパフォーマンスについて、試算結果は以下のとおりとなった。

2017年8月末~2021年7月末の試算で、ESGトータルスコアによる指標は、TOPIXより高い株価リターンとなった。また、ESGの各テーマ(E:環境、S:社会、G:ガバナンス)の特徴のみを考慮した評価であるESGサブスコアを見ると、TOPIXより高い株価リターンとなった指標はESGサブスコア(G)のみであった。

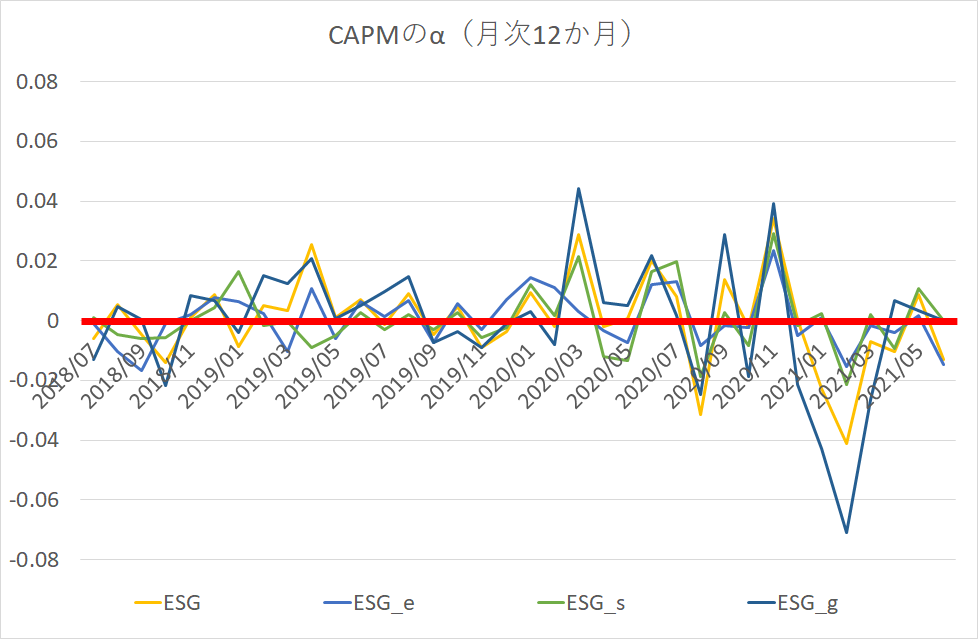

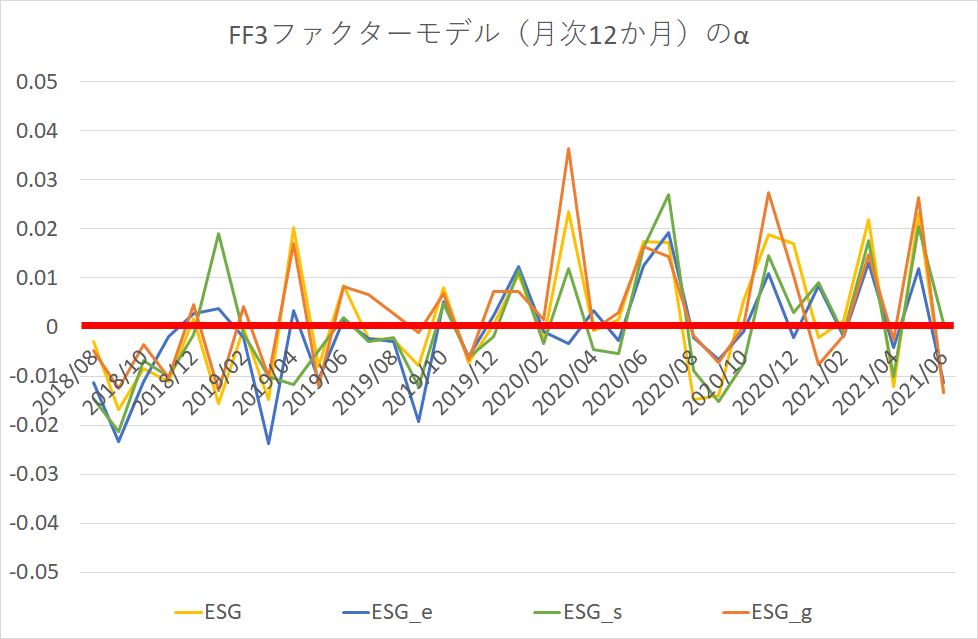

今回ESGスコアを用いて作成した指標は、TOPIXのリターンを上回り、投資効率も高かった。一方、CAPMやFF3ファクターのαをみると、いずれのスコアも月ごとにバラツキがみられ、超過リターンの源泉は必ずしも明らかになっていない。今後、企業に対する非財務情報の開示要求は一段と進むとみられる。どのような要素がリスク・リターンに影響するか、明らかになっていくことになろう。

(1)株式リターン

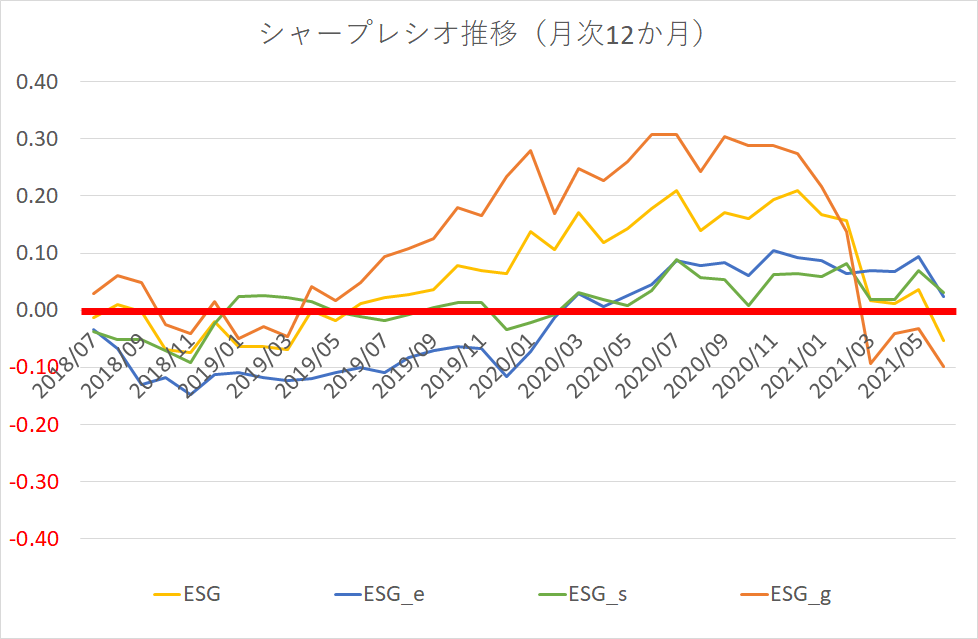

(2)シャープレシオ

(注)各指標のシャープレシオからTOPIXのシャープレシオを引いた値を図示

(3)CAPMのα

(4)FF3ファクターモデルのα

4.株式投資の際の重要指標としてESG情報の位置づけが高まる

今後、株式投資の際の重要指標としてESG情報の位置づけがますます高まることになろう。現在、機関投資家は、ESG情報を活用し、企業とのエンゲージメントを強化している。また、日本取引所グループ(JPX)でもESG重視の姿勢を表明している。今回の検証内容を、今後の投資分析の一助としていただければと考える次第である。

以上