「債券の時代は終わった」――。かつての債券王、ビル・グロス氏は在籍している米運用大手ジャナス・キャピタル・グループのサイトに掲載した1月の投資レターで確信を持って宣言した。米国の債券相場に慎重なのは同氏だけではない。現在、「新債券王」と呼ばれるダブルライン・キャピタルのジェフリー・ガンドラック氏も米10年物国債利回りが2.63%を上回ると上昇が加速するとしていた。米10年物国債利回りは14日に一時、2.92%を付け、2014年1月10日以来ほぼ4年1カ月ぶりの高水準に達した。今まさに米債券の大御所の見立て通りの展開になりつつある。

改めて米長期金利のたどった足取りを振り返ってみよう。1970年代から80年にかけ高インフレと高失業率を背景にアメリカ経済は低迷していた。物価高が長期金利に影響を及ぼし、米10年物国債利回りは81年に15%を突破した。

※QUICK FactSet Workstationより

ただ、その後はインフレが次第に落ち着きを取り戻すと長期金利も低下。長期チャートでトレンドラインを描画すると、最近までの金利低下の起点は87年ごろとなる。景気循環の影響を受け中短期で金利は上下したものの、長期的には右肩下がりを演じてきた。

金利低下の背景には「名目GDP成長率の鈍化がある」(大和証券の永井靖敏チーフエコノミスト)との見方が大勢を占める。物価変動の影響を反映したGDPの鈍化は、インフレ率の落ち着きを反映した側面もあった。

さらに2008年のリーマンショックで世界的に経済の需要が急縮小。米国にも影響がおよび物価の伸び悩みが鮮明になる。一時はディスインフレの様相が強まり「ジャパナイゼーション(日本化)」懸念に対する議論まで浮上した。懸念が後押しするように米長期金利は一段と低下し、1.5%程度を付けた。

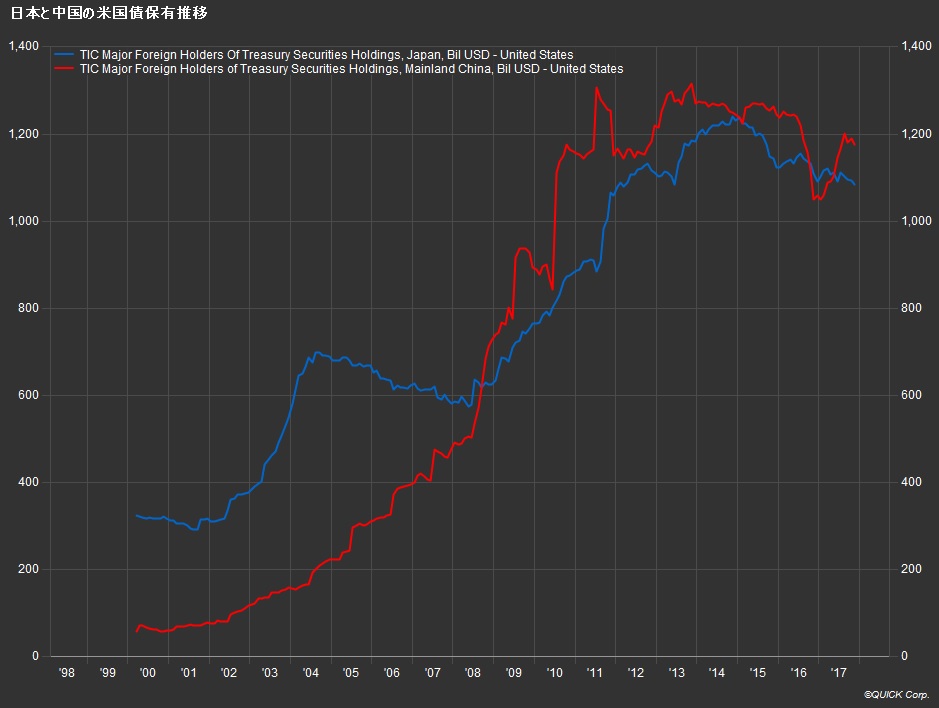

需給面ではアジアに大きなバイヤーが誕生したことも大きい。日本と中国だ。2000年代以降のデータでは日本が先行して米国債を積極的に購入。世界の工場へと成長した中国には潤沢な外貨が溜まるようになった。その資金を管理するためにも米国債の運用を拡大せざるを得なかった。貿易上のインバランス(不均衡)、財政面のファイナンスを日中のマネーが担った。

※QUICK FactSet Workstationより

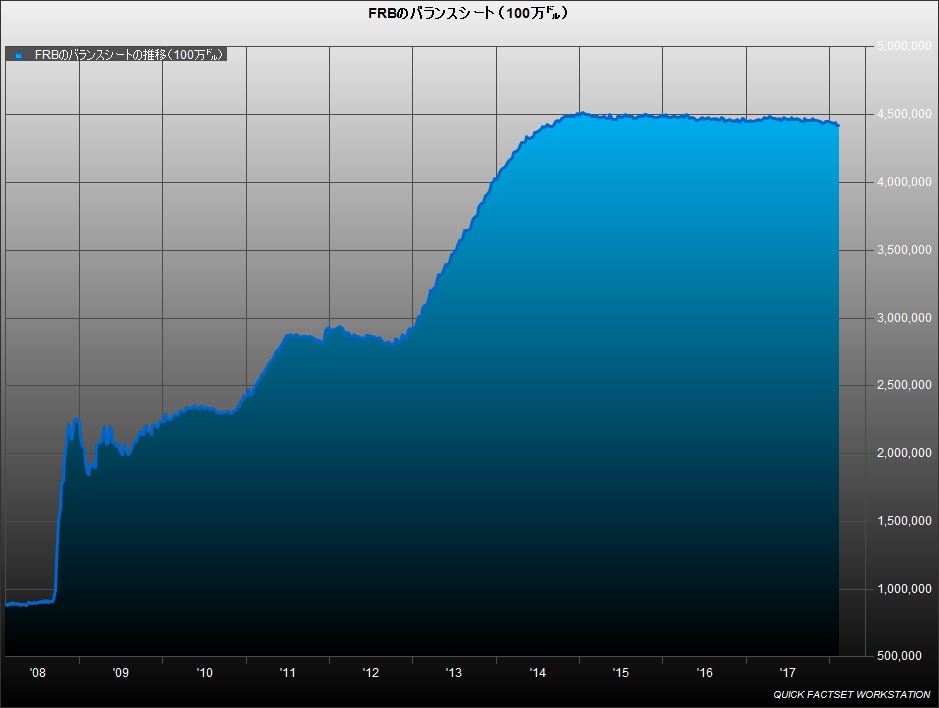

さらに金融危機時に踏み切った米連邦準備理事会(FRB)の量的金融緩和策(QE)も市場から米国債を吸収。需給は引き締まりやすかった。

※QUICK FactSet Workstationより

ただ、その後はFRBによる緩和的な金融政策に加え、景気の持続的な拡大が米労働市場の改善を促した。直近の失業率は4.1%と約17年ぶりの低水準を維持。新規の雇用も継続的に増加し米経済は現在、完全雇用の状態にあるとされる。

市場が注目してきた賃金の増加も加速の気配を見せ始めた。米金利を取り巻く環境に大きな変化が始まった可能性が意識されるようになった。

2.92%まで上昇した米長期金利。約30年にわたり上昇を抑制してきたかのようなトレンドラインを明確に上抜けた格好だ。このあたりが新・旧の債券王に金利上昇の確信を持たせている。

このまま米長期金利は上がり続けるのか――。「米長期金利、なぜ上がる②(20日配信予定)」以降で米景気、FRBの金融政策、需給に関して詳しく解説する。

![]()

※QUICKデリバティブズコメントで配信したニュースを再編集した記事です。トレーダーやディーラー、運用者の方々へ日経平均先物・オプション、債券現物、先物を中心に旬のマーケット情報をお伝えしています。ライター独自の分析に加え、証券会社や機関投資家など運用・調査部門への独自のネットワークから情報を収集し、ご提供しています。

※QUICKデリバティブズコメントでは2月19日から、QUICK端末上のナレッジ特設サイトで「US Dashboard」のサービスを始めました。米国の長・短期金利スプレッド、期待インフレ率、VIXなど投資家・市場参加者が日々チェックするデータをチャート形式で一覧できます。米経済・市場の変化を見極めるツールとしてご利用いただけます。