「投信で損失、個人の半数」「銀行投信の個人客、半数が損失」--。金融庁が金融機関の投資信託販売における「顧客本位の業務運営」を客観的に評価できる共通の成果指標(KPI)を6月29日に発表したのにあわせて、発表資料の別紙に掲載されていた金融庁の集計・分析結果をメディアなどがこぞって取り上げた。SNS(交流サイト)などではヘッドラインがひとり歩きし、「投信=損失」「投信=危険」といった論調の書き込みも目立っている。もっとも共通KPIの定義をよく読むと、必ずしも実態を映しているとは言えない面がありそうだ。

■運用損益別顧客比率、全部売却済みの銘柄は集計対象外

共通KPIの「投資信託・ファンドラップの運用損益別顧客比率」は一定の条件で各行が算出。金融庁は資料の別紙に主要銀行や地方銀行の計29行をとりまとめた結果を掲載した。その対象は、基準日(今回は2018年3月末)時点で①投資信託およびファンドラップを保有している顧客②対象顧客が保有している投信--などだ。

すなわち基準日時点で全部を売却してしまった銘柄が含まれないのがポイントだ。集計では46%の個人が損失を抱えているという結果になったが、「利益確定を目的に全部が売却された投信を加えれば、損失を出した投資家は共通KPIよりも少ない」(地方銀行)との指摘が出ている。

2012年末以降のアベノミクス相場で日本株高・円安が進んだのに加え、この間は海外株も堅調に推移しており、長期で投信を保有すれば利益が出やすい環境にあった。金融庁の集計・分析でも「顧客の投資信託の平均保有期間と各販売会社の運用損益率0以上の顧客割合」は、長期保有していると利益を得られやすい傾向を示した。

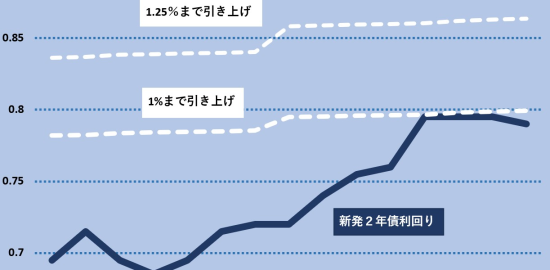

だから3月末で半数近くの個人が損失を抱えているとしたら、含み益のある投信を解約して別の投信に乗り換えさせることで購入時手数料を稼ぐ「回転売買」の影響を懸念すべきかもしれない。今年は3月にかけて世界的に株価が調整局面にあったから、短期保有の投信は損失が出やすい環境だった。

もちろんその逆もしかりだ。含み損が膨らむのに耐え切れずに売却した投信は集計に含まれていないから、実態以上に良く見えている可能性も否定できない。実際に「利益確定と損失限定の解約は同じぐらいだから、共通KPIは実態に近い」(別の地銀)との声も聞かれた。

■共通KPIは販売会社を評価する「ものさし」

SNSでは「投信はギャンブル」「タンス預金が正しい」といった投信の商品性そのものを問う声があがっているが、今回の共通KPIはあくまでも販売状況の「見える化」で、販売会社の姿勢を評価する「ものさし」のひとつだ。積み立て型の少額投資非課税制度「つみたてNISA」が象徴するように、金融庁は投信を個人の資産形成の中核商品と位置付けている。

QUICK資産運用研究所が17年12月に約5000人の20~60代の個人を対象に実施した「個人の資産形成に関する意識調査」では、「現在投資をしていない理由(複数回答あり)」の首位は「損をしそうだ(過去に損をした)から」が最多の36.7%だった。販売会社に「顧客本位の業務運営」を促すために設けた共通KPIだが、投信の悪いイメージにつながるようだと、貯蓄から資産形成への流れに水をさしかねない。

◇金融庁の発表資料はこちら

【比較可能な共通KPI】

①運用損益別顧客比率

投信(ファンドラップを含む)を保有している顧客について、基準日時点の保有投信の購入時以降の累積運用損益(手数料控除後)を算出し、運用損益別に顧客比率を示す。個々の顧客が保有している投信について、購入時以降どれくらいのリターンを得ているかがわかる。

②投信預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン

③投信預かり残高上位20銘柄のリスク・リターン

設定後5年以上の投信の預かり残高上位20銘柄について、銘柄毎および預かり残高加重平均のコストとリターンの関係、リスクとリターンの関係を示す。中長期的に販売会社がどのようなリターン実績を持つ商品を顧客に多く提供してきたかを確認できる。

(QUICK資産運用研究所 伊藤和之)

.png)