【日経QUICKニュース(NQN) 秋山文人】2021年が始まった。20年は日経平均株価が約30年ぶりの高値まで上げた。成長力みなぎる銘柄が次々と登場する米国や中国と異なり、日本株は魅力が少ないと言われてきた。特に多いのが、米IT(情報技術)大手「GAFA」のような、プラットフォームを握る企業がないという見方だ。それでも丁寧に見ていけば日本株を引っ張っていくような日本的なプラットフォーマーは、そこここに存在している。

■日本流プラットフォームが続々

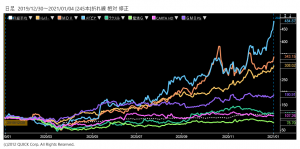

「日本流のGAFAの第1陣はエムスリー(2413)。これに続くようなプラットフォーマーが登場している」。アセットマネジメントOneの岩本誠一郎ファンドマネジャーはこう指摘する。

エムスリーは医薬情報担当者(MR)向けのシステムを提供し、20年に注目された銘柄の1つだ。医療のプラットフォーム関連銘柄としてはメディカル・データ・ビジョン(MDV、3902)、メドピア(6095)がこれに続くという。

「広告なら、日本と親和性の高い東南アジアなど海外市場を開拓できる余地がある」(岩本氏)。全国の印刷機の空き時間を把握して効率的に広告を印刷するネットワークを構築するラクスル(4384)、電通グループ(4324)傘下でネット広告提案のCARTA HOLDINGS(カルタHD、3688)などもある。GMOペイメントゲートウェイ(3769)といった資金決済サービスのプラットフォームも成長している。

「GAFAへの依存を減らしていくような企業が成長していくだろう」と岩本氏は話す。

■産業史を振り返るべき

小規模なものまで含めれば、多くある日本流のGAFA。確かに本家GAFAに比べれば小粒だが悲観すべきではない。

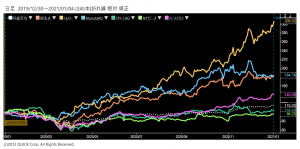

日本の産業史をひもとけば、最初は世界の巨人とも言える先駆者が築き上げた産業を、日本流のきめ細かさで引き継いで世界に注目されるという流れが少なからずあった。

例えば自動車産業。ヘンリー・フォードが確立したT型フォードが自動車普及の起爆剤となったが、戦後の世界でけん引したのはトヨタ自動車(7203)やホンダ(7267)、日産自動車(7201)などだ。「カイゼン」など独自の生産方式を導入し、コスト抑制で世界市場を席巻した。エレクトロニクスの分野もいうまでもなく、白熱電球の普及を導いた米発明王トーマス・エジソンのような存在はなくとも、松下電器産業(現パナソニック、6752)やソニー(6758)をはじめ家電メーカーが世界を席巻した。

出遅れていたからこそ、その後の改良の繰り返しで独自の進化を果たしていったのが日本経済だ。日本流のプラットフォーマーが世界中からマネーをひき付ける可能性は小さくないのではないか。

■社会課題解決型も

「プラットフォームは星の数ほどある」。智剣・Oskarグループの大川智宏氏もやはり、きめ細かいサービスを提供できる日本版のGAFAの強さを指摘する。銘柄として掲げるのは日本M&Aセンター(2127)、エムスリー、MonotaRO(モノタロウ、3064)、リクルート(6098)、NTTデータ(9613)、ファーストリテイリング(9983)の6つだ。

ファストリやNTTデータなど、すでにマネーをひき付ける企業が並ぶ。モノタロウも工具通販というニッチな電子商取引(EC)基盤を確立しており、市場での評価は高い。

注目したいのは日本M&A。これも実はプラットフォーマーだ。M&A関連で売り案件、買い案件ともに1000件以上を確保する。事業承継にも強みを持つ。日本の中小企業の課題解決につながるビジネス基盤で、コロナ禍で企業の新陳代謝が高まれば成長が高まる分野だ。

もっとも、こんな批判も出てくるだろう。言語の壁が大きく、GAFAやかつての日本の自動車・家電のように国境を越えるには難しいところも多いのではないか。市場では「プラットフォームの主要なところは海外勢に握られており、やはりGAFAのような存在は日本では期待できない」(アジアのヘッジファンドの日本株担当者)との声は少なくない。

■ブーム外に成長の余地

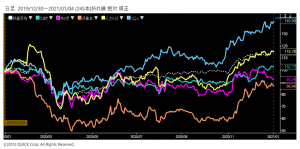

それでも日本株には出遅れならではの強みがある。「今のテーマではない、はやっていない銘柄にこそ成長の機会がある」。中小型株の目利きとして知られる三井住友DSアセットマネジメントの苦瓜達郎シニア・ファンド・マネージャーは少し違ったアプローチで日本株をとらえ直す。例えば、20年末に市場を席巻した電気自動車(EV)関連。苦瓜氏はどちらかというとハイブリッド車(HEV)の部品関連企業に注目するのだという。「EVがどこまで普及するか分からない」なか「部品関連は(コロナ禍からの)回復が株価に織り込まれていない」という。

さらに注目するのが、少し前にブームになったテーマだ。「国土強靱(きょうじん)化に関連する銘柄など、インフラの補修は我が国にとって永遠のテーマで今後伸びていく。今は下火でも少し前に注目されたトレンドには長期的なテーマも少なくない」と指摘する。

日本的GAFAや苦瓜氏の提案を含め、日本は出遅れだからこそ投資機会が多い。年明けの晴れやかな今だからこそ、悲観よりも楽観の構えで自国株を見つめ直すときだ。