【QUICK Money World 荒木 朋】上場企業が持続的な成長を実現するためには、設備投資や新規事業・新商品開発などへの成長投資が必要不可欠です。その手法の1つに新たに株式を発行して資金を調達する「増資」があります。企業が増資を行う狙いや増資を巡る投資家側のメリット・デメリット、増資が株価にもたらす影響などについて詳しく解説していきたいと思います。

企業が増資を行う狙いとは?

増資とは株式会社が資本金を増加させることをいいます。一般的に増資は資金調達を目的に新しく株式を発行することによって行われるため、新株発行により投資家から資金を集める資金調達手段のことを指しています。

新株発行には、既存の株主に対して株式の割り当てを受ける権利を付与する「株主割当増資」、既存・新規株主を問わず業務提携先や取引先など特定の第三者に株式を有償で引き受けてもらう「第三者割当増資」、不特定かつ多数の投資家を対象に新たに株式の引き受けを募る「公募増資」があります。

企業が増資で得た資金は、返済期限のある金融機関からの借入金などと違って株主に返済する義務がありません。長期的な視点で自由に調達資金を使うことができるため、企業は借入金の返済に充てることもできますし、設備投資や新規事業・新規商品の開発などの成長投資に充てたりするなどして、財務基盤や経営基盤の強化につなげようとするのです。これが、企業が増資を行う理由です。

増資による投資家側のメリット・デメリットは?

企業が増資を行う理由を説明してきましたが、増資を引き受ける投資家側にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

一般的に増資する際の募集価格は、株式市場で取引されている価格(市場価格)よりもディスカウントされた価格に設定されるため、割引価格で購入できる可能性があります。もともと投資対象だった企業が増資を発表すれば、投資家にとっては割引価格で株式を取得できるチャンスとなる可能性があります。

企業は増資で得た返済義務のない資金を、設備投資や新規事業・新商品開発などの成長投資に充てたりすることがあると先に説明しました。こうした成長投資が実を結んで企業の収益が拡大し、株価上昇につながれば、投資家は値上がり益というリターンを得ることができます。これも投資家にとって大きなメリットの1つです。

投資家にとっては、増資する企業の業績や株価動向を分析・確認してから購入できる点も魅力といえます。増資を実施する企業の現状の業績や業績見通し、現在の株価水準などを把握したうえで、増資を引き受けるメリットがあるか否かを総合的に判断することができるためです。

半面、デメリットは何でしょうか。

増資は新株発行を伴うため、発行済み株式数が増加します。そのため、企業の1年間の最終的な利益(純利益)を発行済み株式数で割って計算する1株当たり利益(EPS)は減少します。これを「株式の希薄化」と呼んでいますが、EPSが低下すれば株価にはマイナスの影響を及ぼす可能性があり、とりわけ既存の株主(投資家)にとっては株価下落という形でデメリットを受けるリスクがあるのです。

増資の目的の1つとして、先に設備投資や新規事業・新商品開発などの成長投資があると述べましたが、これらの成長投資は通常、企業の中長期的な成長に寄与するものです。そのため、企業の増資が短期的な業績拡大につながるとは必ずしもいえず、投資家も長期的な目線で投資するという覚悟が必要になります。短期的なリターンを目指す投資家にとってはデメリットといえるかもしれません。

また、公募増資や第三者割当増資は、現時点で株主でない投資家にも新株式が配分され得るため、既存株主の持ち株比率が変化します。例えば、オーナー社長が一代で築いた企業が増資した場合、経営者の持ち株比率が低下することで、経営の自由度が下がったり、他の株主から干渉されたりする可能性があり、経営方針の転換リスクなどは投資家にとって懸念事項になる恐れもあるでしょう。

| <関連記事> |

「QUICK Money World」では、会員限定で公開している記事もあります。ご興味がある方は無料会員登録をしてみてはいかがでしょうか。メールアドレスの登録だけでなく、Googleアカウント・Apple ID等でも登録できます。⇒ 無料会員の登録はこちら

増資が株価に及ぼす影響は?

増資には株主割当増資や第三者割当増資、公募増資があると説明しました。ここでは、公募増資と第三者割当増資について、増資を発表した実際の企業を例にとり、増資が及ぼす株価への影響についてみていきましょう。

公募増資は、不特定かつ多数の投資家を対象に新たに株式の引き受けを募るものです。先にも説明した通り、増資は新株発行を伴い発行済み株式数が増加するため、1株当たり利益(EPS)が減少し、株式の希薄化を招きます。EPSが下がると現在の株価が割高と判断する投資家も出てきて、株価は短期的に下落圧力がかかりやすくなるとされます。

半導体大手のルネサスエレクトロニクス(6723)の増資を例にとってみてみましょう。

ルネサスは2021年5月28日、公募増資などで最大2185億円を調達すると発表しました。株式の希薄化率は11%強に達する大規模な増資でした。増資発表後の最初の取引となった同31日の株式市場で、ルネサス株は売り先行で始まり、一時は7%を超える下落率を記録しました。当時の日経QUICKニュース社(NQN)の個別概況によれば、下落要因について「需給悪化や1株利益の希薄化を嫌気した売りが出た」と解説しています。

増資後の株価の短期的なリアクションとしては、売りで反応する傾向が強いといえそうです。

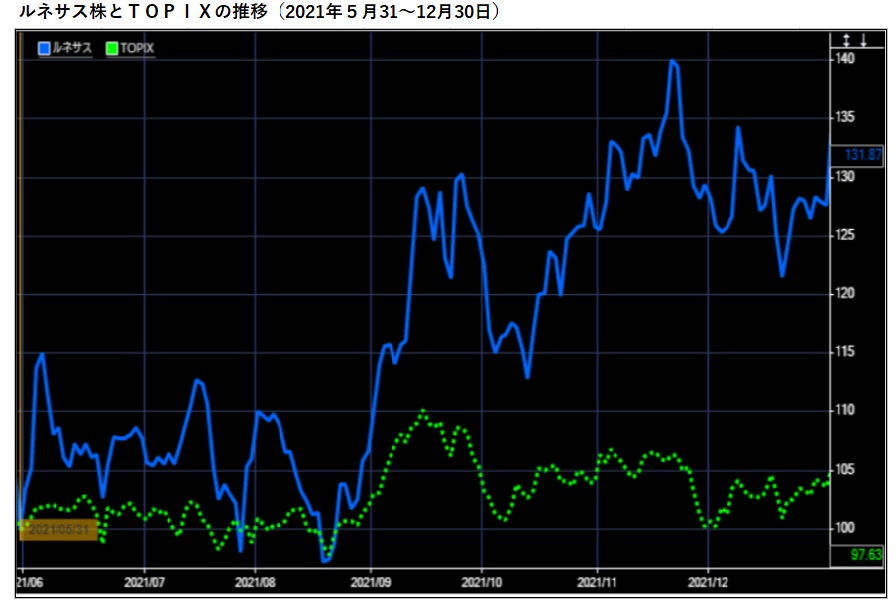

一方、21年5月31日から年末までのルネサスの株価動向をみると、約3割の上昇率を記録しました。この間の東証株価指数(TOPIX)の上昇率は4%に過ぎず、ルネサス株のパフォーマンスが良好だったことが分かります。今回の増資は大型M&A(合併・買収)のための資金調達が目的でした。そのため、株式市場では先行きの業績拡大への期待が徐々に高まる格好となり、買いを入れる投資家が多かったことを示しています。

実際、ルネサスの2021年12月期は売上高が前の期比39%増の9944億円、営業利益は2.8倍の1836億円と大幅な増収増益となりました。今期は22年1~3月期の売上高が前年同期比70%増の3466億円、営業利益は3.3倍の1000億円と高成長が続きました。

今回のルネサスの件は、増資が「企業の成長を後押しする」と投資家が判断した場合、株価は増資発表で一時的に下落しても、その後の成長期待から持ち直す可能性があることを示す好例となりました。

第三者割当増資を発表した企業の株価動向はどうでしょうか。第三者割当増資は、既存・新規株主を問わず業務提携先や取引先など特定の第三者に株式を有償で引き受けてもらうものです。第三者割当増資についても公募増資と同様、株式の希薄化を伴うため、1株当たり利益(EPS)の減少が株価にはマイナス要因となり得ます。

もっとも、増資が新規事業や新技術の開発など企業の成長期待につながる場合や、増資の引受先企業とのシナジー効果が期待できると投資家が判断した場合には株価はポジティブに反応するケースもあります。

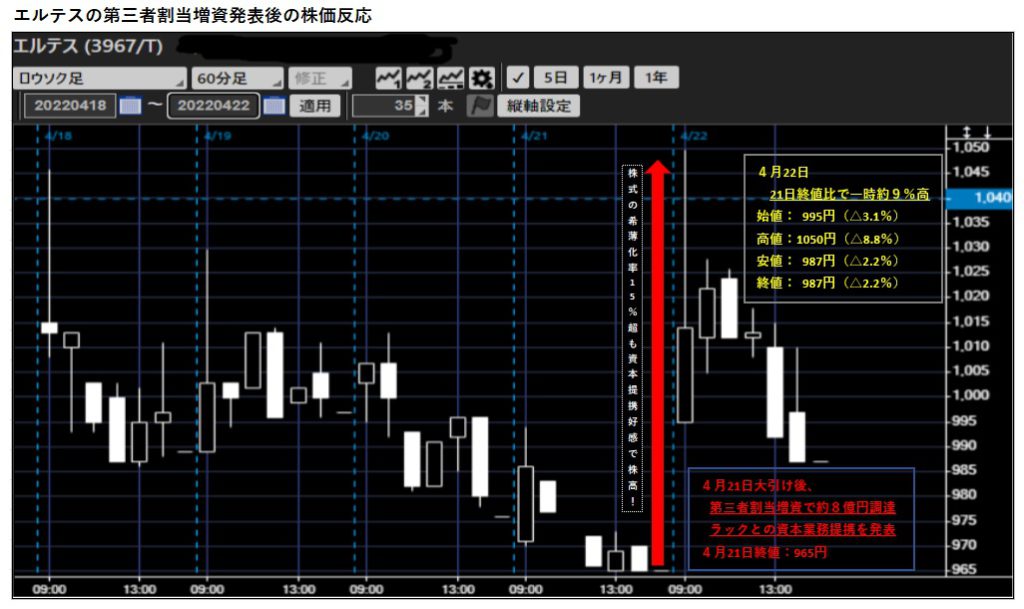

企業向けデジタルリスク対策を手掛けるエルテス(3967)は2022年4月21日、サイバーセキュリティーを手掛けるラック(3857)などを引受先とする第三者割当増資を実施し、ラックと資本業務提携すると発表しました。株式の希薄化率は15%以上に上りましたが、増資発表後の翌営業日は寄り付きから買い先行で始まり、一時は9%弱の上昇率を記録しました。増資による株式の希薄化よりも、資本業務提携による業績拡大への期待が上回った例といえるでしょう。

増資は株式の希薄化を伴うため、短期的には株価の下落圧力がかかりやすいのは確かなようです。ただ、増資の目的が先行きの業績拡大につながる内容であるか否かによって、その後の株価の反応は違ってくる可能性も高いといえそうです。

増資関連の情報を確認するコツとは?

増資の種類や内容、投資家にとってのメリット・デメリット、増資後の株価の反応などについてみてきましたが、投資家にとっては発表内容を見極めたうえで短期的および中長期的な視点を持って投資判断をする必要があるといえるでしょう。

上場企業は、株式の投資判断に重要な影響を与えうる企業の経営上の重要な情報・内部情報(企業開示情報)について、一般投資家に対して正確性に配慮しつつ速報性を重視して適時・適切に公表しています。「増資」もその1つですが、開示情報の内容次第で株価の変動が上にも下にも起きます。企業の開示情報を十分に吟味して、投資の判断に役立てることが重要です。

| <関連記事> |

プロの投資家は企業開示情報をいち早く確認するために、金融情報プラットフォームや専用アプリを使って情報を確認しています。

「QUICK Money World」をマーケット予想から企業分析まで最大限に活用したい方は、有料会員登録を検討してみてはいかがでしょうか。有料会員限定記事をご覧いただけるほか、企業の開示情報、プレスリリースをメールで通知するサービスをご利用いただけます。メールアドレスに加え、Googleアカウント・Apple ID等でも登録できます。⇒ 有料会員の説明はこちら

増資と融資に違いはあるの?

最後に、増資と融資の違いについて整理しておきましょう。いずれも資金調達が目的ですが、増資は新株式を発行して投資家が購入するという形で行われ、企業には返済義務がなく、調達資金を自由に使うことができます。一方、融資は金融機関から企業にお金を貸すことをいいます。借りる企業にとっては借入金(借金)となり、金利を上乗せして一定期間内に返済する義務を負います。

資金調達コストという観点で見ると、融資はコストの中心が金利(利息)となります。一方、増資はそれを引き受けた投資家に支払う配当やキャピタルゲイン(値上がり益)です。企業(会社)との関係では、融資はお金の貸し借りだけの関係性で、返済が終われば投資先との関係は終わります。増資の場合は企業の株主の1人になるため、株式を保有し続ける限りは投資家と企業との関係は続きます。

融資は企業の株式の持ち分が変更されないため経営の自由度を維持したうえで資金調達ができるメリットがありますが、金利(利息)や元本の返済が必要になります。また、融資には担保なども必要になる場合があるため、多額の調達がしにくい可能性もあります。

半面、増資は経営の自由度に変化が生じたり、株式の希薄化で株価が短期的に下がったりするリスクはあります。一方、元本の返済は不要で自由に資金を使える点や資金に余裕がない段階でも企業としての将来性が認められれば多額の資金調達が可能になる場合もあります。第三者割当増資の例でもみたように、増資の引受先と資本関係を持つことで事業のシナジー効果などが期待されれば、引受先とお金の貸し借り以上の強固な関係を築くことができ得る点は企業として大きなメリットになるといえそうです。

まとめ

増資とは、株式会社が資本金を増加させることを指します。一般的に新株発行により投資家から返済不要の資金を集め、設備投資や新規事業・新商品開発など成長投資に充てて事業の拡大を目指すものです。

増資を実施すると株式の希薄化により短期的に株価には下落圧力がかかりますが、その資金調達が将来の事業成長につながると判断されれば、株価の押し上げ要因になる可能性があります。投資判断を行う上では増資の中身を十分に吟味・分析することが重要です。増資は企業の開示情報で発表されるため、企業が発信する開示情報はもれなくチェックするようにしましょう。

「QUICK Money World」をマーケット予想から企業分析まで最大限に活用したい方は、有料会員になってみてはいかがでしょうか。企業の開示情報、プレスリリースをメールで通知致します。メールアドレスのほか、Googleアカウント・Apple ID等でも登録できます。⇒ 有料会員の説明はこちら