【QUICK Money World 片岡 奈美】資産運用や株式投資に興味はあるけれど、日々目まぐるしく値が動く個別銘柄を追いかけるのは難しそう――。そう考えてしまう投資初心者の方も多いでしょう。個別銘柄の売買となるとそれなりに管理も細やかに、時間も取られそうと心理的な負担も大きくなるかもしれません。

では、株式市場全体の動きはどうでしょうか。「〇日の東京株式市場で日経平均株価は〇営業日ぶりに反発し……」といった感じで、日々のニュースでもそう意識せずに耳にされていると思います。株式に限らず、金利、金などの資源価格も、市場全体の流れであれば情報も入りやすいですし、値動きのイメージもしやすいのではないでしょうか。今回は、そんな市場全体の動きに連動した運用を目指す投資信託「インデックスファンド」についてご紹介します。

インデックスファンドとは?

投資における「インデックス」とは、株式市場などマーケットの全体的な値動きを表す指標のことです。例えば、日経平均株価は国内株式市場の、ダウ工業株30種平均は米国株式市場の、代表的なインデックスです。国内株や外国株のほか、国内外の債券、商品、不動産など、金融市場にはさまざまな分野の指標が存在します。

これらの指標(インデックス)をベンチマーク(運用指標)とし、インデックスに連動した運用成果を目指す投資信託(ファンド)を「インデックスファンド」といいます。一般的に信託報酬などの運用コストが低く設定されており、値動きもわかりやすいため、投資初心者にも取り組みやすいとされています。またインデックス投資はそのインデックスを構成する銘柄に全般に資金を振り向けることにもなるため、複数の銘柄に投資するのと似たような投資効果も期待することができます。インデックスファンドは、市場全体の値動きに連動する運用を目指すという点で「パッシブ運用」と呼ばれることもあります。

投資先を複数に振り向けることのメリットについては、「資産運用はしない方がいい?失敗リスクを減らす方法や「運用しないリスク」も解説(資産形成イロハのイ)」という記事でも紹介していますので、ぜひご一読ください。

なおインデックス運用(パッシブ運用)とよく比較されるものとして、「アクティブ運用」があります。アクティブ運用をするアクティブファンドとは、ベンチマークとする指標を上回る運用成果を目指したり、指数にとらわれずに運用成果を目指したりするものです。

また、インデックスファンドのうち、証券取引所に上場しているものもあり、それを「上場投資信託(ETF)」と呼びます。ETFは信託報酬が投資信託よりも安く、証券市場が開いている時間に株式のように売買できる流動性の高さがメリットとされます。詳しくは「ETFとは何か 投資信託との違いや配当、手数料等コストについてわかりやすく解説」をご覧ください。

インデックスファンドの特徴

値動きがわかりやすく、1本に投資すれば幅広い銘柄への投資が叶い、かつ運用コストが低いというのが、インデックスファンドの特徴と一般的によく言われています。どういうことなのか、具体的に見ていきましょう。

値動きが把握しやすい

インデックスファンドは対象となる指数とほぼ同様の値動きをするため、価格の変動がわかりやすいとされます。ファンドに連動する指数が上昇すれば値上がりし、下落すれば値下がりします。メジャーな指数であれば関連ニュースが新聞やテレビ、ネットなどを通じて連日報道されていますので、値動きも把握しやすいでしょう。

幅広い銘柄への投資につながる

指数は、ある銘柄ひとつを取り上げるものではありません。例えば日経平均株価であれば、東京証券取引所のプライム市場に上場される225銘柄の平均株価です。ある一企業の成長のみではなく、幅広く市場全体の成長を享受したいなどといったときに、インデックスファンドへの投資は選択肢のひとつになるでしょう。

ファンド自体がベンチマーク(運用指標)となる指数の動きに連動させる運用を目指すので、指数を構成する銘柄にまんべんなく投資をするようなものだからです。個別の銘柄に投資する場合は、投資先を選りすぐるためにも多くの時間や知識が必要になります。ですが、インデックスファンドの場合は1つの銘柄を選べば、結果としてその指数が網羅する範囲の複数銘柄に投資するのと同じ効果が期待できます。

少額取引も可能で運用コストが相対的に抑えられる

インデックスファンドの運用はベンチマークに連動することを目指すものなので、アクティブ型の投資信託などに比べれば、個別銘柄の調査費用など運用会社がかける手間は少なくなります。結果として、保有期間中に継続的に発生する「信託報酬」などが比較的低く設定されていることが多く、投資信託での資産運用にかかるコストを抑えることができます。販売時の「販売手数料」も比較的低いものが多いです。

また、インデックスファンドは投資信託ですので1万円前後から買うことができます。ネット証券などでは100円から購入できるところもあるようです。少額でも取引が可能とあって、初心者にも始めやすい投資方法といえそうです。

インデックスファンドがおすすめの方

インデックスファンドはベンチマーク以上の運用成果は期待できません。なので、個別株投資で狙える「1年で数倍」というようなリターンは期待しにくいですが、堅実かつ長期に運用する方にはおススメの商品です。

個別銘柄を深く分析するような時間は持てないという方にもおススメです。指数が示すマーケット全体の成長が見込めると思えばリターンを得る機会を狙えるでしょう。

またファンドの保有期間中に必要な信託報酬などの運用コストを抑えられる点は、中長期の保有には有利でしょう。少額ずつの積立投資などに取り組む際にも、選択肢のひとつとなるのではないでしょうか。また、市場全体の動きに連動した投資成果を目指す運用をする投資信託ですから、投資知識の少ない初心者にもなじみやすいといえそうです。

インデックスファンドの選び方

では実際にインデックスファンドを選ぶときには、どのような点に気を付けていけばよいのでしょうか。インデックスファンドの仕組みはそう難しくはないのですが、運用会社や指標、切り口の違いなどで様々なものが設定されています。例えばQUICKの集計によれば、国内公募投資信託の追加型株式投資信託のうち、上場投資信託(ETF)を除いたインデックス型の本数は2022年7月6日時点で926本もあります。

金額ベースでもそれなりの規模です。投資信託協会がまとめている「投資信託の主要統計」を見てみましょう。2022年5月末時点で公募されている株式投信(ETFは除く)の純資産総額84兆円ほどのうち、インデックスファンドは20兆円ほどと全体の23.8%を占めます。12年末には9%弱で純資産総額も4兆円程度だったものが、21年末には2割を超えて19兆円に達したとのことですから、投信市場そのもの拡大にあわせ、インデックスファンドの人気もじわじわと高まっているということが言えるでしょう。

ここでは、そんな数多くのファンドの中から、どんなところに注目して絞り込んでいけばいいのか、考えてみましょう。

インデックスファンドの特徴は、値動きの把握のしやすさ、投資を幅広く振り向ける効果、運用コストの相対的な低さなどと上記で説明してきました。これらを踏まえると、ざっと以下の側面から探してみると頭の整理もしやすいかと思います。

①投資対象・投資地域

②運用コスト

③過去の運用成績・純資産総額

それぞれについて詳しくみていきましょう。

まず➀の投資対象と投資地域ですが、これはイメージはそう難しくはないでしょう。投資対象は、株式や債券、不動産、金などのコモディティ(商品)が挙げられます。投資地域は、日本国内の他、米国や欧州、アジア、新興国などの海外など、さまざまです。

これらを掛け合わせて絞り込んでいくわけですが、例えば同じ債券だとしても国内債券と海外債券ではリスクの大きさは異なります。また、海外ファンドでも先進国を投資対象とするものと新興国を対象とするものがあり、新興国の方がハイリスク・ハイリターンになる傾向があります。ファンドを選ぶ際にはどういった資産で、どの地域を対象に投資をするのか、ご自身のリスク許容度に合わせて検討しましょう。

次に、②の運用コストについて、確認してみましょう。インデックスファンドへの投資では「購入(買い付け)時の手数料」「信託報酬」などが手数料として必要になります。取り扱う金融機関によって多少の差はありますが、「ノーロード」といって買い付け時の手数料(販売手数料)が無料とうたう投信も多いです。購入時の手数料がもし3%だったら、100万円投資しても実際には97万円から運用を開始することになるわけです。ノーロードなら投資額そのままで運用を始められます。

また、信託報酬はインデックスファンドの場合は年間で0.1%程度など、ファンドによりけりですが全般に低く抑えられています。同じ指数に連動させるものであれば商品性にはそう大きな差もないので、運用中のコストにも着目しましょう。

最後に、③の過去の運用成績や純資産総額です。運用成績はいわずもがなですが、純資産総額はそのファンドが持っている株式など資産の合計金額です。運用成績がよければ純資産総額は増えていきますし、多くの投資家が買うほど資金流入額は多くなり、純資産総額も大きくなります。純資産総額が大きければ確実に成果が出るというわけでもないのですが、人気度を推し量るひとつの目安にはなります。

このほかにも、投資信託を選ぶ際には、QUICK Money Worldで提供している「投信ブロガーの「推し」はどれ? Fund of the Year 2021」という記事も参考にしていただけると思います。「Fund of the Year(FOY)」という、投資信託を販売会社の宣伝やうたい文句に惑わされずに選び、広めようとするイベントが開催された際の様子をお伝えしています。こちらの記事は、無料会員に登録すれば読めるようになります。ご興味のある方はこちらもぜひご一読ください。⇒ 無料で受けられる会員限定特典とは

インデックスファンドのリターンはどのくらい?

資産運用をするからには気になる「リターン」。どのくらい儲かるのか、投資の行きつくところはそこに尽きますよね。でもインデックスファンドについて、これを語るのはなかなか難しいものです。なぜなら、インデックスファンドは指数に連動した運用結果をこれまで出してきているはずですし、これからも出すはず。ですので、ここでは「リターンとはなにか」という一般的な説明にとどめたいと思います。

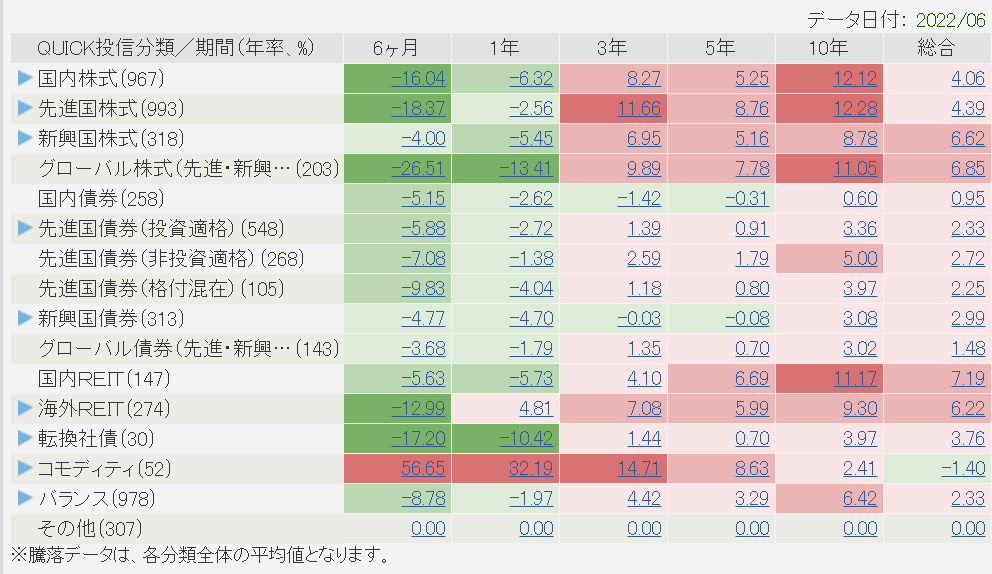

まず、ファンド(投資信託)が投資した金額に対してどの程度の収益を上げているものなのかをみてみましょう。QUICKが独自の分類で集計した、直近の投資信託全体(インデックス型以外も含む)の累積リターンは、このようなイメージです。

これを見て、皆さんはどう感じられるでしょうか。足元の環境に左右される部分は大きいので一概にはいえませんが、このデータを抽出した2022年6月時点では、半年や1年の保有ではリターンがマイナスでも、中長期の保有であればプラスとなる傾向が見て取れます。投資信託は購入時にも運用中も手数料のかかる金融商品です。多少相場が下がっても持ち直す機会を得られることも考えれば、中長期の保有を前提とした方がよいでしょう。

また、リターンを大きく左右するのが「分配金」です。毎月分配金が出るようなファンドは複利効果が薄まってしまいますし、分配金利回りが高ければ元本を取り崩して分配に回している可能性もあります。運用方針や運用実績など、目論見書には必ず目を通すようにしましょう。

インデックス投資の場合は、どの指数を選ぶかも重要です。例えば日経平均株価はファーストリテイリング(9983)などいわゆる「値がさ株」の動向に左右される傾向があります。米S&P500種株価指数も最近ではGAFAM(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)とよばれる時価総額の大きいハイテク5銘柄の影響が大きいともいわれています。指標に連動するインデックス型はあまたある金融商品の中では投資先として比較的わかりやすいとはいえ、市場平均並みのリスクは負って運用をするわけです。投資先の特徴は認識しておきましょう。

インデックスファンドの注意点

インデックスファンドは上記の特徴から時に「初心者向け」などといわれることも多いのですが、あくまでも投資です。初心者であろうが玄人であろうが、投資にはリスクがつきものです。当然ですが、元本割れをすることはあります。さらにインデックスファンドは「指数が下落していれば、抗うすべはなく一緒に下落」しますし、指数が上昇していても「指数以上の運用成績は望めない」ことにも注意が必要です。

インデックスファンドに投資する時のポイント

インデックスファンドに限らず、投資全般にいえることですが「分散投資」を心がけましょう。

インデックスファンドは、株式や債券などの市場全般の動きを示す指数に連動させる商品です。ですが、中には特定の銘柄や地域などテーマが偏った銘柄で構成されるファンドもありますし、対象地域や構成銘柄が限られるファンドもあるでしょう。

インデックスファンドだからといって、それだけで分散投資効果を期待するのはやや乱暴かもしれません。例えば日経平均株価に連動するインデックスファンドを選べば、個別の株式を保有するよりは価格変動のリスクは抑えることはできますが、景況感が悪くなり株式相場全体が軟調になってしまえば損失が発生することもあるでしょう。

安定的な運用成果を目指すには、なるべく値動きの異なるような資産のインデックスファンドを組み合わせて保有する分散投資がおすすめです。資産同士の連動性が低ければ、資産価格の変動リスクを減らすことが期待できるからです。一般的に相関関係が低いといわれる株式と債券など、複数の資産に投資し、かつ国内と海外、海外も先進国と新興国といった各地域を対象としたファンドをそれぞれ保有することを検討してみてください。

まとめ

インデックスファンドとは、国内株や外国株、国内外の債券など、金融市場に存在するさまざまな分野の指標に連動した運用を目指す投資信託です。少額からの投資が可能な投資信託という金融商品であることや、運用成果が指数に連動する「わかりやすさ」から投資初心者向けともよくいわれますが、投資としてのリターンを狙う以上、相応のリスクも存在することは意識しておきましょう。

ご自身の期待するリターンに見合うだけのリスクだと許容できるかどうか――ファンドの購入を検討する際には、投資対象の資産をよく知ることも重要です。今現在運用成果が出ているファンドや人気のあるファンドが、必ずしもご自身にとって理想のファンドとも限りません。もし、良いなと思えるファンドに出会えたら、それぞれの目論見書などもきちんと確認したうえで、納得して投資に踏み切りましょう。きっと長いお付き合いになるはずです。

QUICK Money Worldでは、このほかにも投資に役立つ情報や記事をご提供しています。個人投資家の方のみならず、機関投資家と呼ばれるプロの投資家の方にもみていただいているマーケット専門記者やアナリストによる記事が充実している無料会員で、まずはご活用ください。⇒無料会員登録はこちら

投資に欠かせない企業の公開情報のお知らせサービスのほか、QUICKスコアなどQUICK独自の分析ツールなどマーケット予想から企業分析まで、最大限活用したい方は有料会員への登録もご検討ください。⇒ 有料会員の説明はこちら