大和総研は「学校の金融経済教育をどのようにサポートすべきか~米国の事例から探る~」というレポートを発行した。高校の学習指導要領改訂により 2022 年4月から金融経済教育への気運が高まっている一方、学校での金融経済教育の提供体制に課題が残ると指摘。その解決策を米国の事例から探っている。

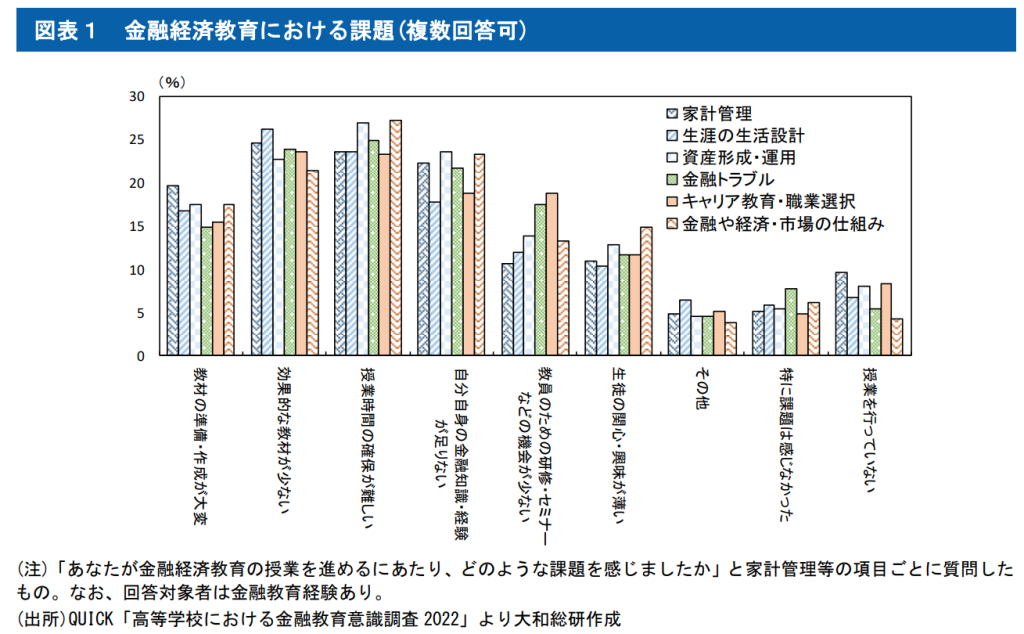

大和総研は、QUICKが公表した「高等学校における金融教育意識調査 2022」を集計し、高等学校に勤務する教員のうち金融教育に意欲的であると回答した比率は7割を超える一方、金融経済教育を実施する際の課題として、「効果的な教材が少ない」や「授業時間の確保が難しい」、「自分自身の金融知識・経験が足りない」といった回答比率が相対的に高いと指摘している(下記図表1)。

レポートでは課題解決に向けて「米国の金融経済教育への取組みは、日本の参考になる点が多い」と指摘する。「教材等のコンテンツを非営利組織や民間企業等が(オンラインで)多く提供する一方、それらをデータベース化することで教員が選択しやすくする取組みがある」という。また、株式投資の仮想シミュレーションなど、ゲームの要素を取り入た教材が豊富な点も特徴という。

加えて、米国は教員向けに低コストの専門能力開発の機会が多い。ある研究(※)では、米国の高校の教員のうちパーソナルファイナンス(個人金融や家計)を教える際の自信がある、または十分に自信があると回答した比率は 95%であった。背景として、金融経済教育が学生の卒業要件に求められる州が増えていること、また、教員のための無料の金融経済教育の機会が増えたことが挙げられる。

※Carly Urban, Melody Harvey (2021)“How Confident are Potential Personal Finance Teachers?”

レポートを執筆した藤原翼研究員は、日本と米国の金融経済教育を巡る環境の違いについて「米国は学生ローン等の問題が日本よりも身近で、適切に管理することを求められる」と指摘。ゲーム教材の活用について「学習カリキュラムの中で役割を与え、組み込んでいる」と話していた。

大和総研では今年に入り、金融調査部内に金融経済教育の調査チームを立ち上げた。3月15日付の「望ましい金融経済教育はどのようなものか」(金本悠希・主任研究員)、5月8日付「金融リテラシーに係る制度の今後の見通し」(森駿介