【QUICK Money World 辰巳 華世】円安傾向で推移する為替相場。ドル円相場では、1ドル=150円台を付ける場面もあります。日銀のマイナス金利解除で、為替相場はどうなるのでしょうか?今回は日銀の金融政策変更と為替相場の関係を学んでいきましょう。日銀とは何か?マイナス金利とはどういうことか?基本的な説明から、日銀のマイナス金利解除によるドル円への影響を分かりやすく解説します。

日銀のマイナス金利政策とは?

「日銀のマイナス金利解除」ーー最近よく耳にする表現ではないでしょうか。とは言っても、実はあまり詳しいことは分からない人も多いかもしれません。日銀のマイナス金利政策を説明する前に、そもそも「日銀」って何か知っていますか?まずはそこから見ていきましょう。

日銀とは、 日本銀行のことで、略して日銀「にちぎん」と呼ばれています。では、日銀って普通の銀行と違うのでしょうか?日銀は、私たちが日常的に使う銀行とはちょっと違う銀行です。私たち一般の人が預金したりすることはできません。

日銀は、 日本の中央銀行として重要な役割を担っています。日銀の仕事は、大きく分けて3つです。

①お札(日本銀行券)の発行

②物価の安定

③金融システムの安定

①は分かりやすいですね。お札をよく見ると日本銀行券って書いてありますよ。②物価の安定③金融システムの安定は、ちょっとピンとこないかもしれませんが、ここが「日銀のマイナス金利政策」に関わる部分になります。詳しく見てみましょう。

日銀が民間の銀行と違う仕事として、具体的には民間の金融機関から預金を預かり、金融機関に貸出を行う「銀行の銀行」であることと、国のお金の出し入れを行う「政府の銀行」であることがあります。

民間の銀行は日銀にお金を預けます。なぜ預けるかというと、簡単に言えば、決められているからです。民間銀行は他行との取引の決済をスムーズにするために、「準備預金制度」に基づき、日銀の当座預金口座に一定の準備預金を預け入れることが決められています。

銀行に預金をすればその時の水準で利子が付くものであり、民間銀行が預ける日銀の当座預金口座にも本来であれば利子が付きます。しかし、ここを敢えて「マイナス金利」の状態にすることが「日銀のマイナス金利」政策です。細かく言うと、決められた基準を超えて日銀に預けている預金に付く金利をマイナスにする政策です。

マイナス金利の状態とは、預金者が利子をもらえるわけではなく、むしろ預金者が手数料を払ってお金を預ける状態です。ちなみに日銀のマイナス金利の水準は、マイナス0.1%です。

「日銀のマイナス金利」政策の狙いは何なのでしょうか?

それは、民間銀行に企業の設備投資向けや個人の住宅ローンなど貸し出しを増やしてもらい世の中にお金をいっぱい流し景気を良くすることです。

民間銀行は、基準以上のお金を日銀に預けると手数料を払わなければいけない状態です。余計なコストをかけてお金を預けるなら、金利を付けて貸し出せる企業融資や個人融資にお金を使った方が銀行の経営的には良いです。だから、民間の銀行は、余計なお金を日銀に預けるより企業や個人などへの融資を増やす流れになるわけです。世の中にお金が流れれば、企業は積極的に設備投資ができたり個人が住宅を買いやすくなったり簡単に言えば、景気が良くなる動きに繋がります。

日銀がマイナス金利政策を導入した理由

日銀がマイナス金利政策を導入した理由は皆さんも体感として分かると思います。最近でこそ物価上昇を感じることが多いですが、振り返ってみると日本は過去何十年もの長い間、物の値段が上がらない「デフレ」の状態が続きました。

デフレとは、物の値段が下がり、結果として働く人の収入も増えず、ますます物が売れなくなり景気も良くならない状態です。日銀は安定的な物価上昇の流れを作ることを目標にマイナス金利政策を導入したのです。

日銀がマイナス金利政策の導入を決めたのは2016年1月です。日銀は世の中にお金を流して景気をよくしようと「いきなり」マイナス金利政策を導入したわけではありません。日銀の黒田東彦総裁(当時)が13年4月に金融機関などが持つ国債を日銀が大量に買って世の中にお金を流す「量的・質的金融緩和」政策を行い、「異次元の金融緩和」がスタートしています。14年10月にも追加緩和政策を打ってきましたがあまり効果がなかったということで、日銀はさらなる追加緩和策として、過去に例を見ない「マイナス金利」政策をカンフル剤として導入したわけです。

マイナス金利政策導入で日本経済や為替はどうなったか?

マイナス金利策導入は、日銀の当座預金口座の一部に導入されたものでしたが、その異例の政策は短期金利だけでなく、長期金利や超長期金利など金利全般が低下するという事態を招きました。

世の中の金利が低下したため、例えば銀行が貸出金利で利ざやが思うように稼げなかったり、超長期の運用が必要な保険や年金運用が影響を受けたり、私たちの預金金利が低下したり金利にまつわるさまざまな影響がでました。

金利と為替の関係では、一般的に金利の低い国の通貨を売って金利の高い国の通貨が買われます。マイナス金利の導入など金融緩和政策は、例えばドル円の関係で見れば、基本的には円を売ってドルを買う動きとなる円安・ドル高の流れになります。

ただ、当時の為替相場は教科書通りの動きとはなりませんでした。マイナス金利策を導入した16年は、ブレグジット(英国の欧州連合=EU=離脱)や米国の大統領選挙などの政治的な不確実性が高まった時期でした。また、中国経済の鈍化などを背景にリスク回避の円買いが見られ、ドル円の動きは、円高で推移しました。マイナス金利導入後1ドル120円台を付けたドル円相場は、その後1ドル100円台を付ける円高で推移しました。

もっともこの流れは、2016年11月に米国の大統領選挙でドナルド・トランプ氏が勝利したことで変わりました。トランプ政権では、公約や経済政策の期待から米国で金融政策の引き締められ景気刺激策が導入される可能性が高まりました。米国の利上げ期待の高まりから、円安・ドル高の流れと変わりました。

| <関連記事> |

この他にも、QUICK Money Worldは金融市場の関係者が読んでいるニュースが充実。マーケット情報はもちろん、金融政策、経済情報を幅広く掲載しています。会員登録して、プロが見ているニュースをあなたも!詳しくはこちら ⇒ 無料で受けられる会員限定特典とは

なぜ今「マイナス金利の解除」が話題なのか?

さて、16年に日銀が導入した「マイナス金利」政策。ここにきて「マイナス金利」の解除に関連する話を新聞やニュースでよく見るようになりました。

日銀は「賃金上昇を伴う形で2%の物価目標が持続的、安定的に実現する見通し」が立てばマイナス金利を解除など金融政策の転換をする方向です。

日銀のマイナス金利解除の時期が意識されるようになった理由の一つに日本の物価上昇があります。多くの人が感じている様に日本の物価が上昇しています。足元の物価上昇は、世界的なインフレの波が日本にも押し寄せたことが影響しています。米国など世界ではインフレが加速しました。これはコロナ禍に加え、ロシアのウクライナ侵攻などが重なり、エネルギー価格などが急騰したことなどが影響しています。また、日本の物価高は円安が進み輸入コストが上昇したことも関係しています。

さて、日本の物価高は、世界的なインフレが押し寄せたと書きました。ここで、簡単に世界の状況を確認しておきましょう。日本は長いことデフレに苦しみマイナス金利政策を導入していますが、世界はどうなのでしょうか?

世界ではコロナ禍以降、インフレが加速しました。例えば米国では急激な物価上昇が発生し、米国の中央銀行である米連邦準備理事会(FRB)はインフレを抑えるために利上げをしてきました。急速な円安が進んだ背景には、米国は利上げが続く一方で、日本はマイナス金利政策と日米の金利差が広がったことが関係しています。

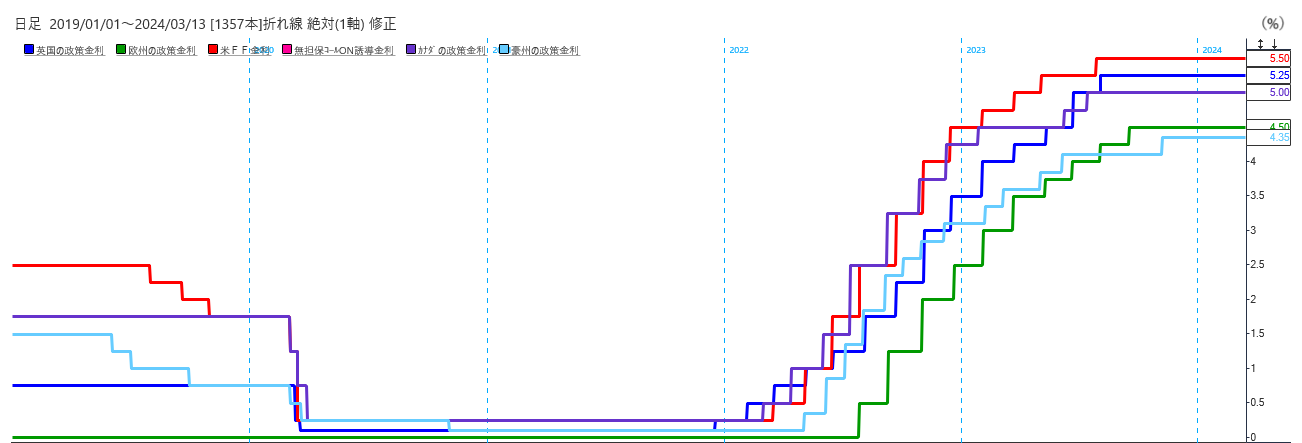

▼各国の政策金利の推移

ただ、ここにきて世界の様子はまた変わりつつあります。インフレのため利上げを続けてきた米国でしたが、物価上昇が鈍化してきたこもあり、この先FRBによる利下げの見方が広がっています。日本は物価が上昇してきたのでマイナス金利解除の方向が意識される一方で、先行して利上げしてきた海外の中央銀行では利下げの動きが出始めている状況です。

話を日本のマイナス金利解除に戻します。マイナス金利解除の条件の一つである物価上昇ですが、どれくらい日本の物価は上昇しているのでしょうか?

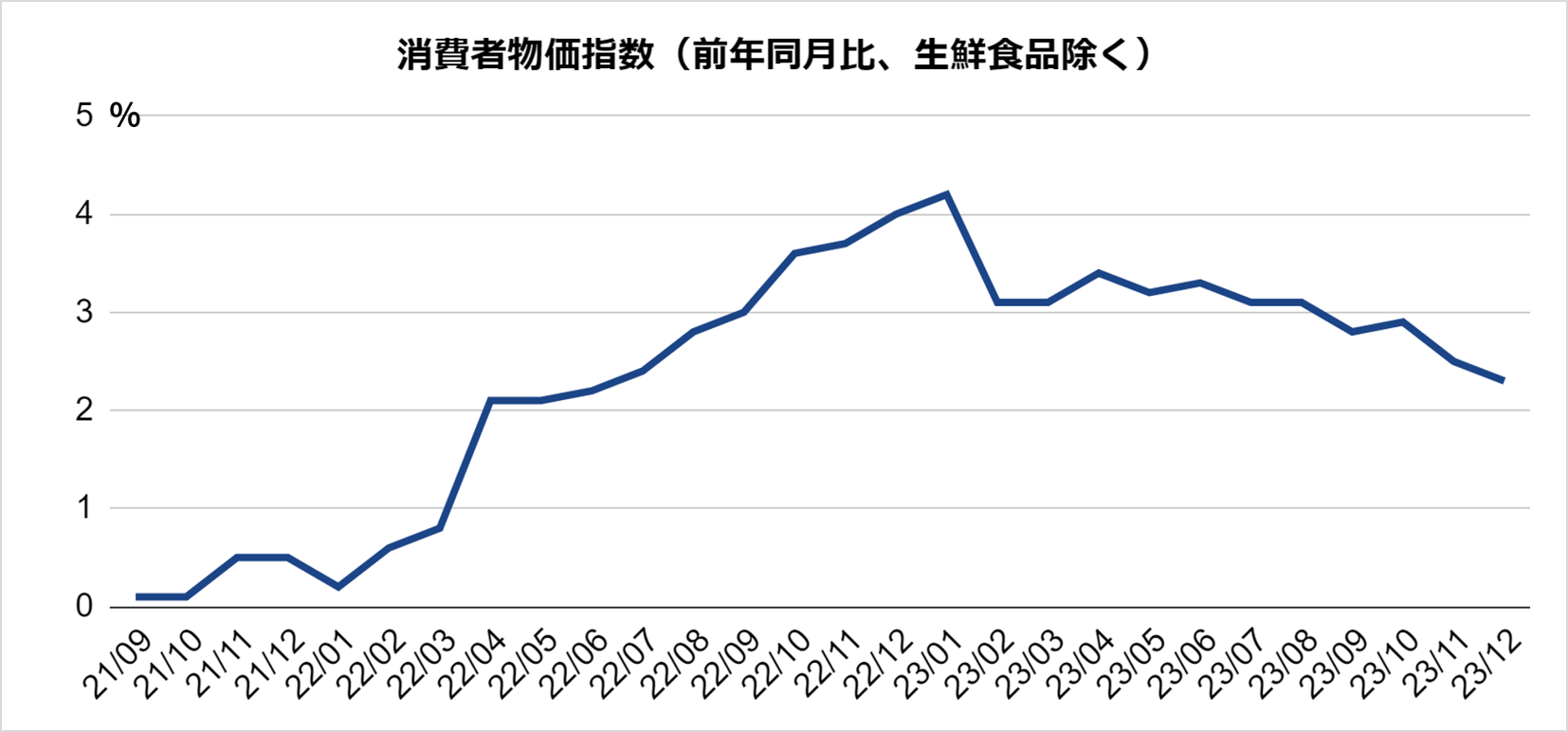

物価上昇を測る物差しとしてCPI(消費者物価指数)という経済指標があります。これは、日銀が言う「2%の物価目標」を見る指標になります。CPI(除く生鮮食品)を見ると、23年12月まで前年比は28カ月連続でプラスであり、日銀の目標とする2%も21カ月連続で超えている状況となっています。

(QUICKデータより作成)

物価も上昇してきて、日銀のマイナス金利解除を意識したニュースなどをよく目にする様になったものの、日銀がマイナス金利政策という金融緩和策を継続しているのはなぜなのでしょうか?

その理由の一つは、日銀は「賃金の上昇を伴う」物価上昇に重きを置いているからです。確かに、物価だけが上昇し、賃金が上がらなければ、私たちの暮らしはただ苦しくなるだけです。結局、物を買わなくなり景気は悪くなってしまいます。

そのため、日銀のマイナス金利解除の話で今後注目される材料の一つは、賃金上昇がどうなるかです。23年の春闘では、3.6%と大幅な賃上げが実現しましたが、24年もその流れが持続するのか注目されています。大企業だけでなく中小企業にもその流れが続くかも注目されます。また、賃金上昇した後に、私たちの購買意欲が高まり物価の好循環が続くかどうかも大きなポイントになりそうです。

日銀のマイナス金利解除で為替はどうなる?

ここで、この先意識されている日銀の金融政策の変更について確認しておきたいと思います。この先の金融政策がいつどのように変更されるかはその時が来るまで分かりません。

ただ、意識されている日銀の金融政策の変更の流れの一つとしては、マイナス金利解除があり安定的に物価が上昇していけば、ゼロ金利政策を解除し少しずつ利上げをしていく方向に整えていくのではないかと考えられています。

マイナス金利導入時の為替相場の動きで説明した様に、金利と為替の関係は、一般的に金利の低い国の通貨を売って金利の高い国の通貨が買われます。今後、日本がマイナス金利を解除し利上げする方向となれば、金利は上昇します。つまり、円を買う動きとなり円高傾向になると考えられています。

過去の利上げ局面を振り返ると、直近では2006年3月の量的緩和解除とそれに続く2回の利上げがあります。量的緩和解除が決まった06年3月9日は1ドル118円台でしたが、3カ月後は114円台と円高で推移しました。

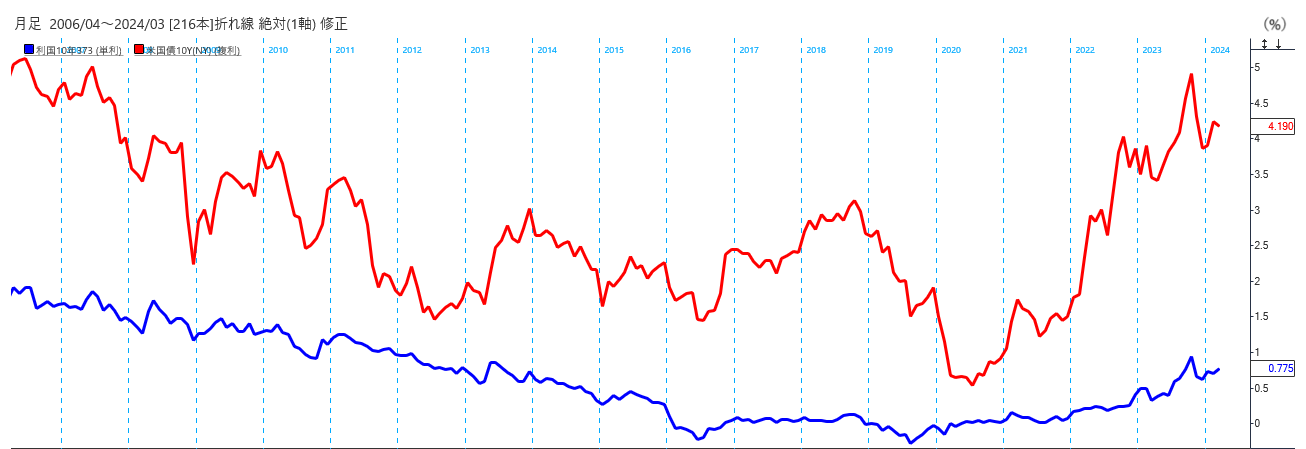

足元の為替相場では急速な円安が進行しています。円安で推移する背景の一つは、日米の金利差の拡大があります。米国は物価上昇を抑えるため利上げを続けてきた一方で、日本はマイナス金利政策を維持したことで日米金利差が拡大しました。

ちなみに、日米金利差が拡大すると円安が進行する仕組みはこうです。投資家にとって、利上げしている米国債の方が金利が高く、金利が低い日本国債で運用するよりも得です。なので、投資家は円を売ってドルを調達し米国債で運用する流れができます。

▼日米の長期金利の推移

■日本国債 ■米国債

(QUICKデータより作成)

日米金利差があれば、円で調達した資金をドル資産で運用するとその金利差に相当する収入を得られます。本来この取引は、ひとたび為替の円高傾向が強まれば為替差損が発生するリスクがある取引です。ただ、日本ではマイナス金利政策が維持され続けたこともあり、当面、円高にはならないとの思惑が強まり、より円安が進行した側面があります。

しかし、その流れは変わりつつあります。米国では物価上昇が鈍化してきたことで利下げの見方がある一方で、日本ではマイナス金利解除の動きが出ています。拡大していた日米金利差が縮小すれば、今までの円安・ドル高の流れが変わり、円高・ドル安の流れになると予想されています。

日銀の金融政策の変更は世の中に大きな影響を与えます。そのため、為替相場では日銀の金融政策変更の時期を巡りさまざまな思惑がはたらきます。23年末の段階では、24年の早い段階で日銀のマイナス金利解除や利上げがあるのではないかと見る投資家も多く、日米金利差が縮小するとの思惑からドル円相場は、円高傾向となりました。23年11月に1ドル151円台を付けていたドル円相場は、年末には1ドル141円台を付けるなど一気に円高傾向が強まりました。

24年に入りその思惑が後退しています。その理由の一つは日銀総裁などの発言です。植田和男日銀総裁が「先行き、マイナス金利解除を実施したとしても、緩和的な金融環境が当面続く可能性は高い」などと衆議院予算委員会で発言しました。マイナス金利を解除しその後にどんどん利上げしていくという見方が後退し、円は1ドル=150円台まで売られ円安となりました。

ただ、マイナス金利解除が決まればその流れは変わり再び円高傾向が強まると考えられます。実際にマイナス金利解除が決まった段階では、新たな経済指標などを元にその先の利上げに向けた思惑が広がる可能性もあります。年末の段階で141円台まで一気に円が買われたことを考えれば、実際にマイナス金利が解除されさらに米国の利下げ観測などが強まれば日米金利差の縮小から、教科書的にはドル円相場が円高方向に振れやすくなる可能性が高そうです。

まとめ

日銀の金融政策の変更は、金利、為替、株価など日本経済に大きな影響を与えます。日米金利差の拡大で円安傾向だった為替相場は、マイナス金利の解除で円高に振れやすくなりそうです。この先の日銀の金融政策の変更を意識しながら、為替相場の動きに注目しましょう。

「QUICK Money World」の有料会員になると、プロのマーケット予想や企業分析など全ての記事が読み放題となるほか、企業の開示情報やプレスリリースをメールで受け取れます。提供情報をもとにマーケット予想や企業分析まで行いたい方にピッタリです。マーケット予想から企業分析まで最大限活用したい方は、有料会員登録をご検討ください。メールアドレスの登録だけでなく、Googleアカウント・Apple ID等でも登録できます。詳しくはこちら ⇒ 有料会員限定特典とは