3月7日に開催された「金融イノベーションビジネスカンファレンス(以下FIBC)2019」の「FinPitch」において、ベンチャー企業のTRUSTDOCK(トラストドック、東京・千代田)がオーディエンス賞とQUICK賞をダブル受賞した。上場企業のガイアックスからスピンアウトして設立し、銀行・証券口座開設時などの本人確認(KYC)業務のための様々なAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)を作っている。

TRUSTDOCKの千葉孝浩・代表取締役CEO

2018年11月30日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法、犯収法)について施行規則の一部改正命令が公表された。改正により、郵送不要でオンライン上で完結する本人確認方法(eKYC)が一部許容されることから、FinTechサービスをはじめ、金融業界に大きな影響を与えると予想されている。

このKYC分野で注目を集めているのがTRUSTDOCK。代表取締役CEOである千葉孝浩氏に、事業展開と法改正について聞いた。

――現在の事業内容は。

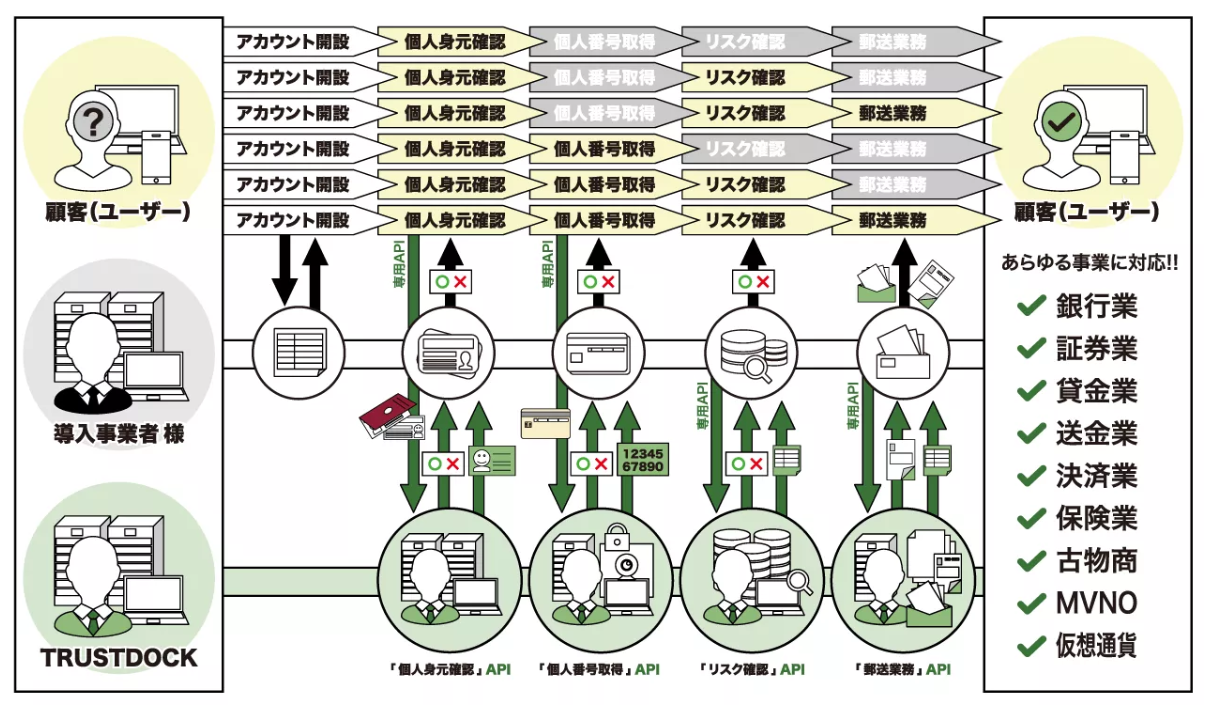

「KYCに必要なAPIの提供に特化している。具体的には、導入事業者のKYC業務フローと、(身分証の確認作業やデータベースなど)KYCサービスを提供する事業パートナーを結び付けるAPIを作成している。用意してあるAPIをシステムに組み込むことで、導入事業者はフルデジタルのKYCを低コストで実現できる。費用はトランザクション(処理量)に応じて頂く形式にしている」

「KYCに必要なタスクは業法ごとに異なる。我々は、身元確認、個人番号取得、郵送といったタスクごとのAPIを用意しており、業法ごとに必要な組み合わせを提案することができるため、あらゆる業種に対応可能だ。身元証明や個人認証のためのAPIの総合商社のような存在だと自負している」

TRUSTDOCKのサービスイメージ

――なぜ始めたのか。

「当初はシェアリングサービスのようなCtoC(個人間取引)プラットフォーム向けを想定してスタートした。従来の家事代行派遣では派遣される人間の身元は派遣事業者が担保していた。CtoCになるとマッチングプラットフォーム事業者が本人確認し、お墨付きを与えることになる。配車アプリのUBERや民泊マッチングのAirbnbもそうだ」

「だが、プラットフォーム事業者にとってKYC業務の負担は重く、消費者にとっても本人確認書類を複数の業者に預けることに忌避感がある。この溝を埋めるような事業として思いついた。困難な道のりであることは感じつつ、将来性と社会的意義を感じて挑戦した」

「蓋を開けてみれば、反応が良かったのが金融業。金融業はKYCに関して法規制が厳しく、対応しなければそもそも営業できないという課題を抱えているためだ。そのためFinTech向けに注力し、2017年夏ごろに事業化した」

――金融業向けの開発は困難では。

「金融だから難易度が高い、というわけではない。事業者ごとに要件がバラバラなシェアリングサービスに比べると、金融は法律という要件がはっきりしている」

「法律、技術、業務に対する深い理解を備えたエンジニアが開発に携わることが我々の強みだ。エンジニア自身が法律を読み込み、かつ顧客の業務を理解したうえで開発する。そのため、いわゆる『伝言ゲーム』が発生せず、開発速度が早い。カメラアプリといったフロント部分の開発も自社で手掛けている。社員は両手で数えるほどだが、毎週現場のフィードバックを受け、サービスや業務の改善を進めている」

「最近は、大企業の新規事業部隊や、金融の本丸と言えるような企業でも話が進んでいる。FinTechという、金融関連の法規制を守る必要がある案件で実績を上げたことが評価されたとみている」

――犯収法改正の影響は。

「eKYCは追い風だ。改正法において、eKYCでは『専用ソフトウェア』を使うことが規定されており、我々のようなサービスの出番となる」

「一部で誤解があるかもしれないが、犯収法の改正は、全体としては規制強化だ。改正がFATF(金融活動作業部会、マネーロンダリングやテロ資金対策を審査する国際組織)勧告に基づくものであることから分かる通り、日本はデジタルでの本人確認が甘かった。FinTechを普及させるため、KYCに必要な時間を短縮する一方、本人証明書類の撮影手法などを複雑化した、という形だ」

――海外展開など今後の見通しは。

「各国ごとの法律に最適化(ローカライズ)した形でサービスを提供する必要があるため、海外展開は容易ではない。ただ、一番難易度が高いのが日本であるため、日本で蓄積した実績を強みとして海外に展開する可能性もありうる」

「犯収法改正は、関連業種が多く、意義が大きい。動かない山を動かした、とさえ言える。この法改正を形骸化させず、世間で使えるようにしていきたい。我々の事業を通じて、1日で金融取引の口座が開設できることが当たり前の世の中にすることを目指す」

【聞き手はQUICKイノベーション本部 吉田晃宗】