(この記事は2021年2月12日に公開したものを再構成しました)

【QUICK Money World 辰巳 華世】相場の売られすぎや買われすぎってどうやって見極めるの?---株式投資をする投資家にとって相場の天井や底はとても気になるポイントです。今回紹介する騰落レシオは、相場の過熱感や強弱感を判断するのに役立つテクニカル指標の一つです。騰落レシオの見方や注意点などを分かりやすく解説します。

<騰落レシオのポイント>

- 相場の強弱が分かるテクニカル指標

- 単位は%で100%が中立の状態。100%超えると買われる銘柄数の方が多い。

- 一般的に120%は過熱気味、70%は底値近辺とみられる。しかし、注意も必要。

騰落レシオとは

騰落レシオは、値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の比率をもとに、株式相場の「買われすぎ」や「売られすぎ」をみるテクニカル指標です。「買われすぎ」であればいずれ天井を打って下落に転じるとみて「売りシグナル」、「売られすぎ」であれば底入れが近く反転上昇が近いとみて「買いシグナル」と解釈して、変化の兆候を見つける投資判断の支援材料となります。東京株式市場であれば、東証プライム全銘柄の騰落レシオが一般的に使われます。

騰落レシオの計算方法と目安

騰落レシオ(%)=値上がり銘柄数÷値下がり銘柄数×100

騰落レシオは、値上がり銘柄数を値下がり銘柄数で割って計算します。単位は%で表します。25日間の値上がり銘柄の合計数を25日間の値下がり銘柄の合計数で割った数値に100を掛けた25日騰落レシオが一般的です。25日騰落レシオは中期的な相場の過熱感を見る時に使います。

値上がりした銘柄数と値下がりした銘柄数が同じ数の場合、騰落レシオは100%となります。100%よりも大きければ、値上がりした銘柄数の方が多く、100%より小さければ、値下がりした銘柄数の方が多いということです。一般的には、騰落レシオが120%を超えると買われすぎ、70%を下回ると売られすぎと判断します。

| <関連記事> |

騰落レシオを活用して特定期間の傾向を見よう!

騰落レシオは、日数を変えることで、短期から長期まで様々な期間の相場の過熱感を探ることができます。中期の相場の過熱感を見るには25日騰落レシオが役立ちます。他には短期的な市場の過熱感をみるのに5日騰落レシオ、中長期的な50日騰落レシオなどがあります。

ネット証券などのテクニカルチャート画面で騰落レシオを追加するとサブチャートとして騰落レシオのチャートが描画されます。その際、期間を自分で設定することができます。2つの期間設定ができる場合は、一つは5日騰落レシオなど短期、もう一つを25日騰落レシオで中期に設定するなど期間を変えて比べることができます。一定期間で騰落レシオを見ることで、転換点は近いのかなど判断しやすくなるので、騰落レシオを活用してみましょう。

<特定期間の騰落レシオの計算方法>

騰落レシオ(%)=A日間の値上がり銘柄数÷A日間の値下がり銘柄数×100

*A=日数

騰落レシオの信頼性

騰落レシオは「買われすぎ」「売られすぎ」などから、相場の転換点を探る時に役立ちます。騰落レシオが120%を超えると株価の天井が近い(売りシグナル)、70%を下回った時は株価の底入れが近い(買いシグナル)と言われています。

一般的に、120%を超えたら、「買われすぎ」と判断し、相場の転換点が近いとする見方があります。ただ、ここで注意も必要です。騰落レシオが120%を超えたからといって必ずしもそこが株価の天井とは限りません。相場は上昇であれ下落であれオーバーシュート(行き過ぎ)な動きをみせることがあり、騰落レシオ120%以上が続く場合もあります。

過去の事例をみても、騰落レシオが120%を超える局面では、騰落レシオとチャートの動きが一致しないケースがしばしば見られます。これは短期的には買われすぎと見るものの、相場が中長期的に見ると上昇トレンドの入り口になるケースがあるからです。

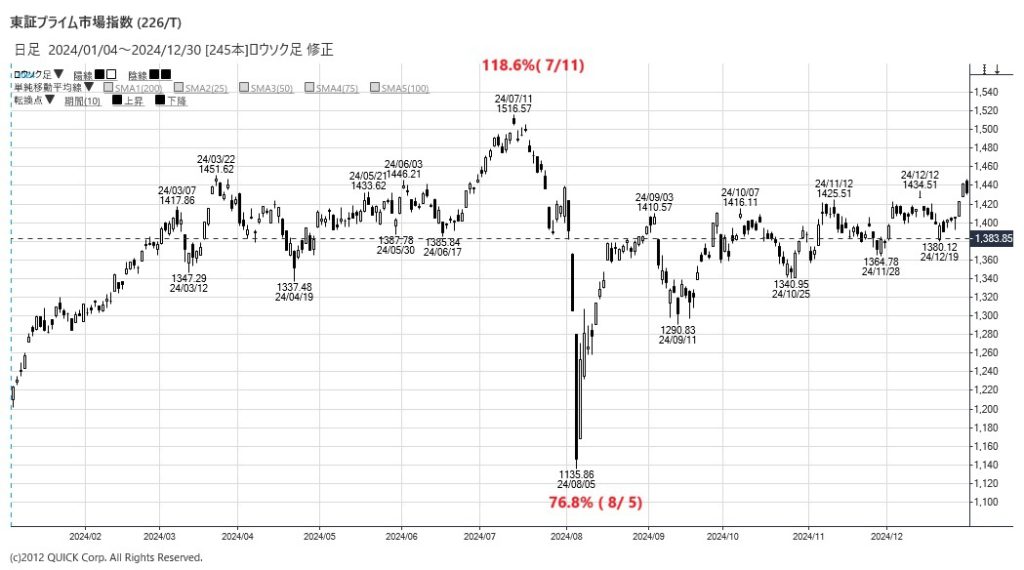

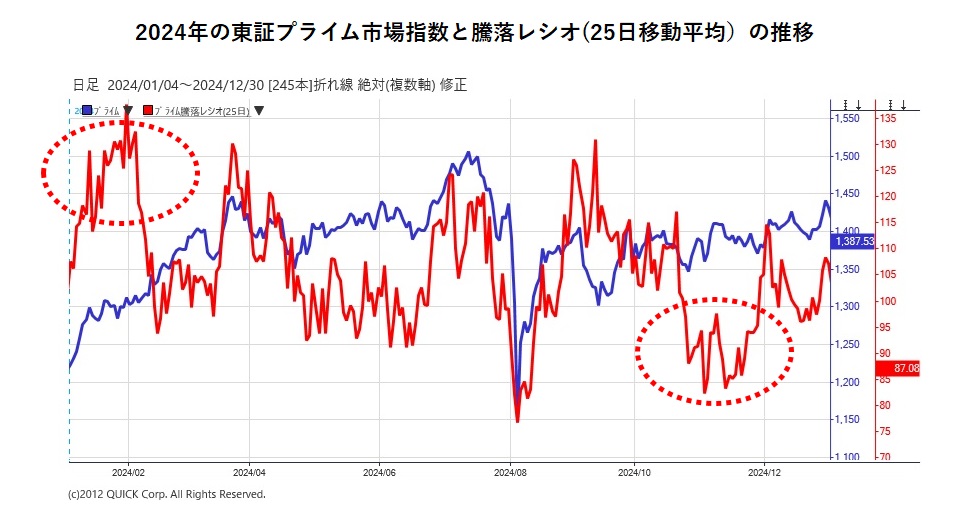

2024年1月~12月の東証プライム市場指数の日足チャートをみてみましょう。プライム指数が取引時間中の高値をつけた7月11日のプライム市場の騰落レシオ(25日移動平均)は118.6%、安値をつけた8月5日は76.8%でした。おおむね経験則に沿っていると解釈できます。

一方で、経験則と必ずしも一致しない場面もあります。24年のプライム指数(青色)と騰落レシオ(赤色)の折れ線グラフをみてみます。年初は23年後半からの上昇トレンドにあり騰落レシオが120~130%近辺の高水準で推移しています。騰落レシオの130%超えが、相場の『目先の天井』接近ではなく上昇基調の強さを示唆する例とも捉えられます。これに対し11月以降はトランプ氏が米大統領選で勝利して「トランプ・リスク」が意識されたため、プライム指数が底堅く推移したにもかかわらず、騰落レシオは80%に接近するなど売り銘柄数が相対的に増えました。騰落レシオが低いからといって必ず指数の動きが弱くなるわけではありません。相場のトレンドや転換点は騰落レシオだけでなく、複数の要因を考慮して分析することが大切です。

25日騰落レシオだけでなく、50日や13週、26週など足が異なる騰落レシオも合わせて見てみるのも良いでしょう。騰落レシオ50日が100%を超えて推移してくると相場が上昇局面に入るケースが多いと言われています。

| <関連記事> |

株価は様々な要因で動きます。騰落レシオだけで相場転換点が近いと判断するのではなく、その時の経済情勢や個別の材料、他のテクニカル指標なども併せて確認しましょう。それを踏まえて、転換点が近いのか、または、しばらく強気相場が続くのか判断する必要があります。

一方、騰落レシオが70%を下回る場合、相場の下げ止まりと捉えていることが多いです。チャートを見ても騰落レシオが70%を下回ると相場が反転していることが分かります。また、騰落レシオと株価の底値は一致することが多いと言われていますが、それもチャートから確認できます。一般的に騰落レシオ70%が「売られすぎ」と言われる水準ですが、2020年3月の新型コロナショックのように相場が大きく急落した時は騰落レシオが40%まで下がる場面があったので、そういった場合は注意が必要です。

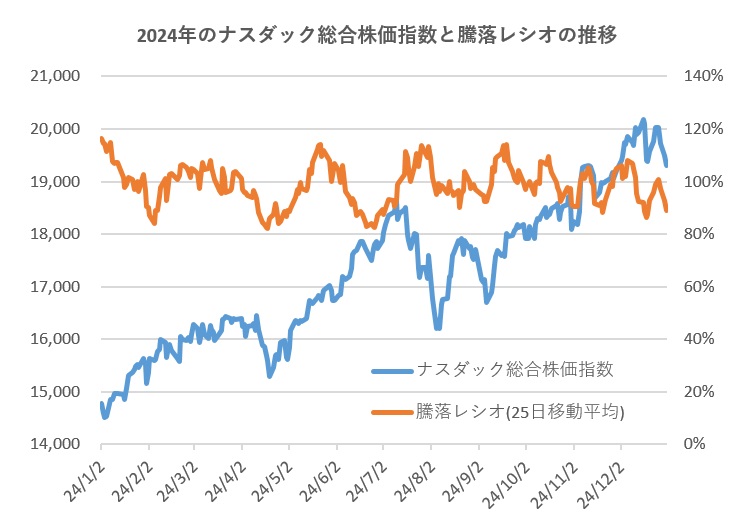

これまで日本株の騰落レシオの話をしましたが、同じ様に海外市場でも騰落レシオを算出することができます。下のチャートは、2024年のナスダック総合株価指数とナスダック上場銘柄の騰落レシオ(25日移動平均)です。ナスダック総合指数は時価総額上位のハイテク銘柄の値動きに大きな影響を受けるため、上場銘柄総数から算出した騰落レシオの振幅と指数の値動きとの相関は推し測りづらくなっています。

まとめ

騰落レシオは、市場全体の過熱感を判断するのに役立つ便利なテクニカル指標です。騰落レシオを活用し株価が上昇・下落に向かうタイミングを読み取る際の一つの指標として使いましょう。

| <関連記事> |

この他にも、QUICK Money Worldは金融市場の関係者が読んでいるニュースが充実。マーケット情報はもちろん、金融政策、経済情報を幅広く掲載しています。会員登録して、プロが見ているニュースをあなたも!メールアドレスの登録だけでなく、Googleアカウント・Apple ID等でも登録できます。人気記事を紹介するメールマガジンや会員限定オンラインセミナーなど、無料会員の特典について詳しくはこちら ⇒ 無料で受けられる会員限定特典とは