日米共通して、実体経済だけをみていると、「引き締め」や「引き締めの維持」が求められる状況です。

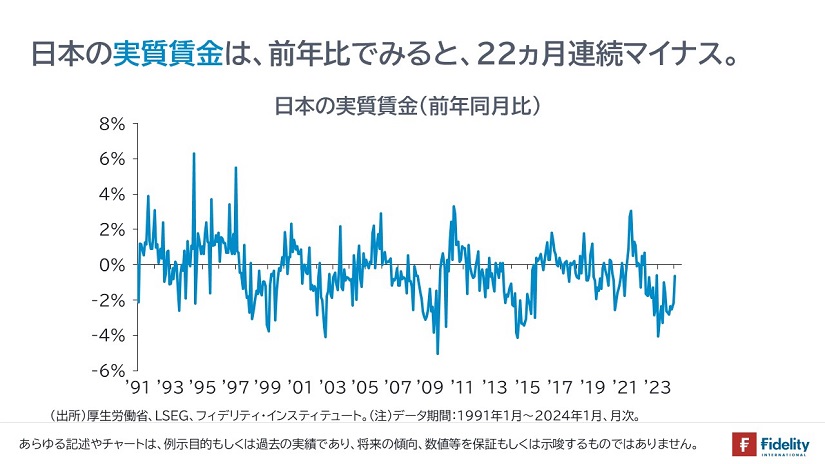

たしかに、日本の場合、実質賃金を前年同月比でみると、直近1月分までで22ヵ月連続マイナスです。

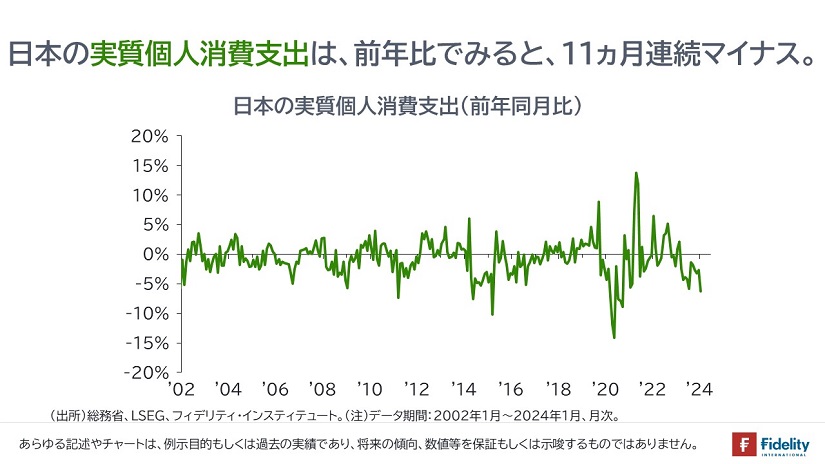

また、個人消費支出を前年同月比でみると、直近1月分までで11ヵ月連続でマイナスです。われわれの暮らし向きは悪化しています。

しかしながら、金融政策を考える上では稼働率を考える必要があります。

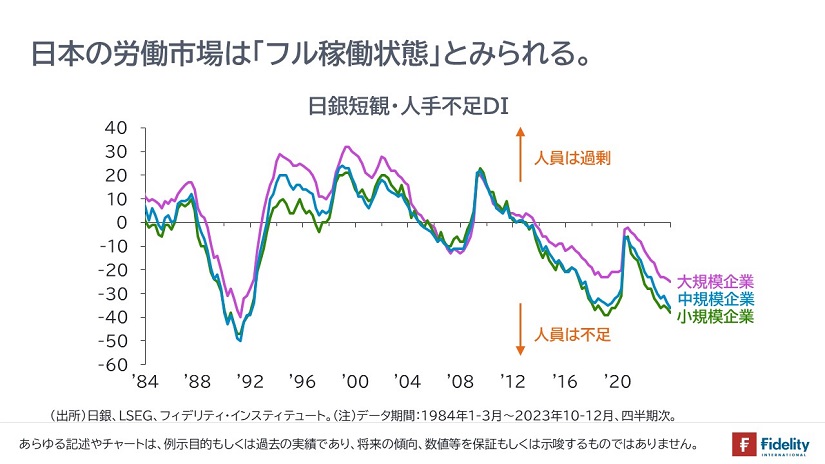

たとえば日銀短観では、異例の人手不足が報告されています。

たとえ、もうひとつの生産要素である資本がフル稼働(完全雇用)ではなくとも、労働が完全雇用の水準に達すると、それ以上は生産ができないために需要は供給によっては満たされず、インフレとして漏出するだけです。

少し脱線すると、実質賃金や実質個人消費支出でみるとわれわれの生活は苦しくなっているわけですが、われわれは全員雇用されています。「われわれは忙しいけれども貧しい状態」です。それは、われわれがさほどの価値を生み出す仕事を行っていないか、資本家が多くの取り分を持って行っているかのどちらか、あるいはその両方を示唆しているでしょう。

話を戻せば、日本経済においては、これ以上、人を雇うことはできないわけですから、失業という無駄を解消するための金融緩和政策はその一部を解除する「引き締め」が正当化される状況でしょう(→誤解のないために付け加えると、日本経済にとって「引き締めの継続」が必要になるかどうかは、別途検討されるべきでしょう)。

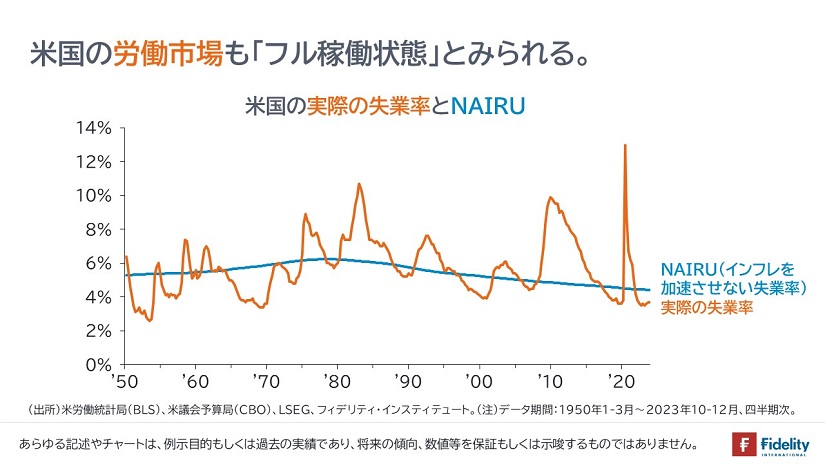

合わせて、米国の労働市場でも、実際に観測される失業率は自然失業率を下回っている可能性が高く、日本と同様、米国経済においては、少なくとも「引き締めの維持」が求められる状況です。

日米ともに、実体経済と債務は、真逆の金融政策を指す②債務は「緩和」方向

他方で、債務を考えるとむしろ真逆で、金融緩和が求められます。米国が抱える4つの債務を挙げます。

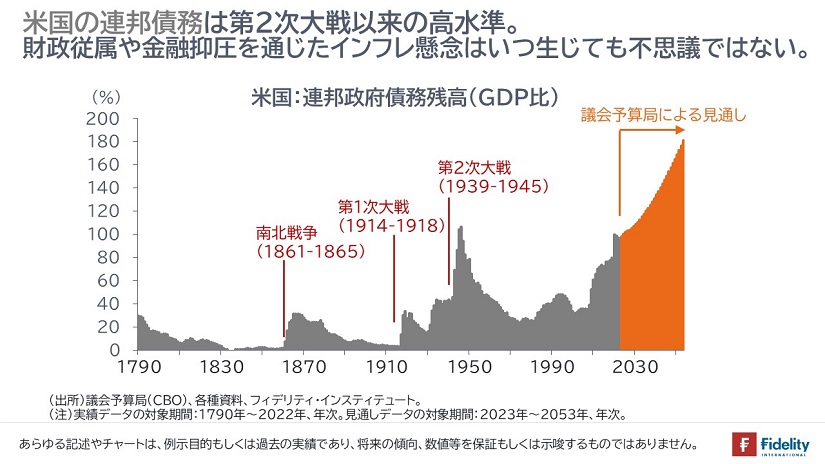

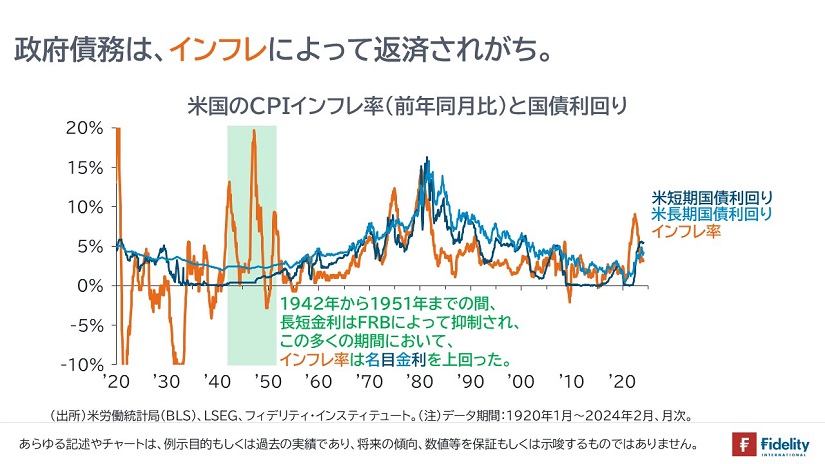

まず、1点目が政府の債務である国債です。米国の連邦政府債務・GDP比は、第2次大戦以来の高水準です。債務を持続可能にするためには低金利が求められますし、低金利の必要性を含め、インフレ期待が惹起されても不思議ではない状況です。

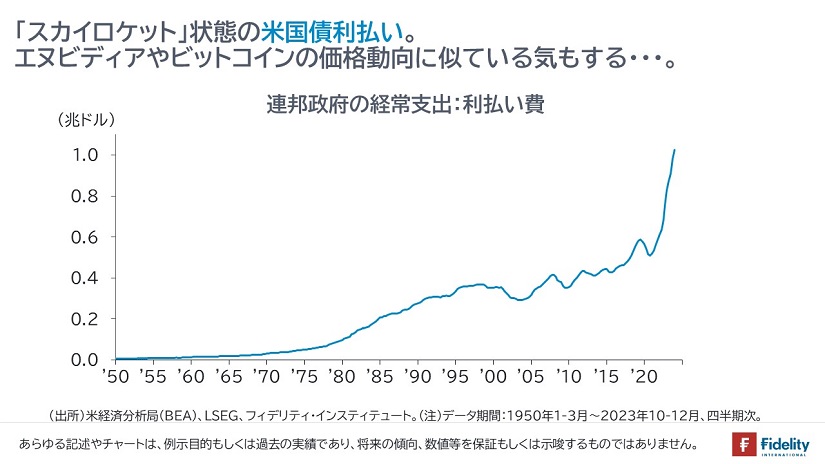

また、同じことですが、連邦政府による利払い費はこのところ急増しています。この動きが大手テクノロジー企業の株価やビットコインの価格に似ていると感じるのは筆者だけでしょうか。

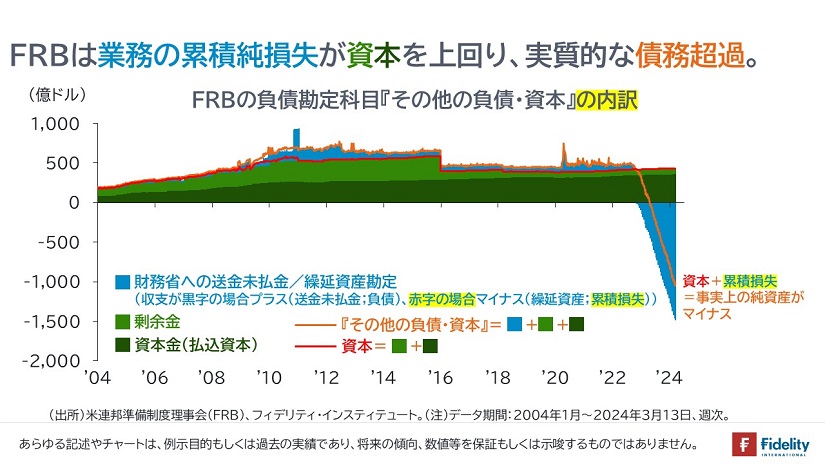

2点目が中央銀行の債務である準備預金です。米連邦準備制度理事会(FRB)は、準備預金への支払利息が保有資産からの受取利息を上回って赤字になり、現在は事実上の債務超過です。

貨幣を発行する主体が、赤字や債務超過を継続することも、あるいは、それらを解消のためにいまここで低金利に戻すことも(あるいは政府がFRBに出資して財政赤字を増やすことも)、どちらの道を進んだとしても、不換紙幣という「ただの紙切れ」に対するひとびとの信頼が崩れるきっかけになりえます。

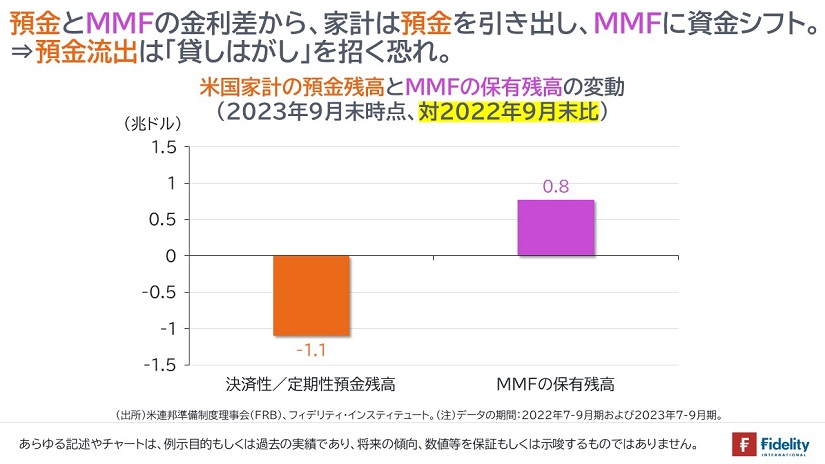

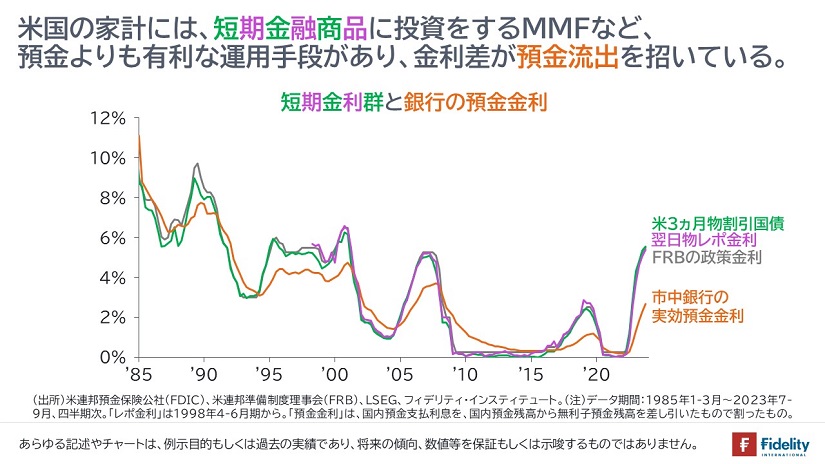

3点目は、市中銀行の債務である預金です。過去1年の間に、銀行からは1兆ドル超の預金が流出し、ほぼ同額がMMFにシフトしています。

銀行は保有資産の利回りが低いために預金金利を上げらない状態であり、そうである以上、逆に利下げによってMMFの利回りを下げないと、銀行からの預金流出はつづき、やがて貸出を減らす必要が出てきます。

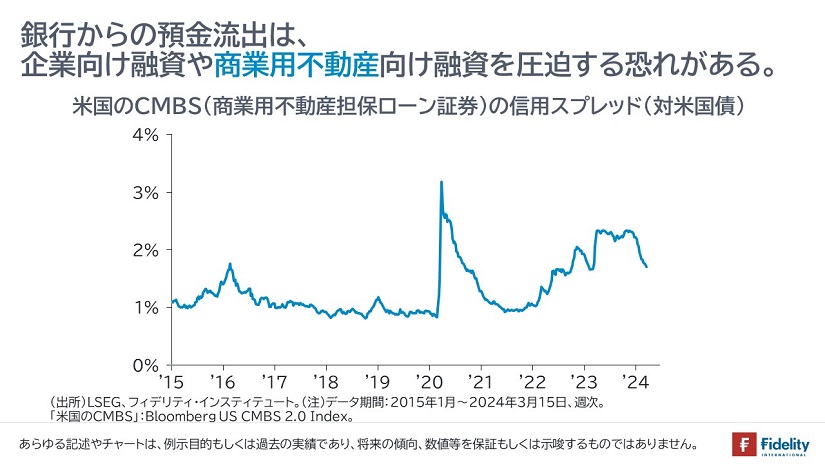

すると、4つ目の債務である、民間企業や、オフィスやショッピングモール、ホテルなど一部の商業用不動産の借り入れに問題が生じます。

市中銀行には利下げか、そうでなければ経営が悪化して流動性の再供給が必要になるとみられ、どちらに進んでもインフレ期待につながる可能性があります。

日本は利上げが始まっていないので、こうした問題がみえていないだけです。

ひとびとが「中銀は大した引き締めができない」と見透かすときに、インフレ期待は高まる。

歴史に学ぶなら、中央銀行は、市中銀行と政府を救済します。

中央銀行による民間部門の救済は『FRBプット』と呼ばれます。とくに、「銀行の銀行」である中央銀行としては金融部門の「目詰まり」は許容されません。

また、中央銀行が政府を支援するために(引き締めが必要なときでも)低金利の維持を余儀なくされる状態は『財政従属』と呼ばれます。そして、もうひとつ、その財政従属の結果として高いインフレが生じ、政府債務・GDP比率が収束するまで預金者が(資本規制を含めて)インフレ率を下回る預金金利に甘んじる状態は『金融抑圧』と呼ばれます。

大事なのは、ひとびとが「中央銀行は政府や民間銀行を救済するために、大した引き締めできない」と見透かすと、そのときに初めてインフレ期待が高まりますし、現在の日米のように名目金利が(後述のさまざまな理由から)横ばいであると、実質金利は下がって、金融環境は緩和的になり、資産価格を押し上げたり、実体経済を刺激したりします。

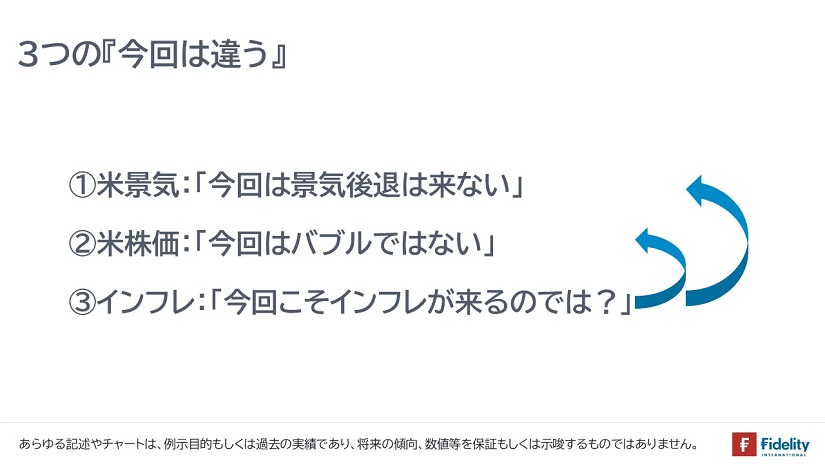

先ほどの3つの『今回は違う』に戻ると、いまは3つ目のインフレ期待が高まって緩和的になっているとすれば、2つ目の「多くの資産価格が上がっている」ことや、それが資産効果につながって景気を押し上げ、1つ目の「景気後退が来ない」ことの説明がつきます。

(次回につづきます)

フィデリティ投信ではマーケット情報の収集に役立つたくさんの情報を提供しています。くわしくは、こちらのリンクからご確認ください。

https://www.fidelity.co.jp/

- 当資料は、情報提供を目的としたものであり、ファンドの推奨(有価証券の勧誘)を目的としたものではありません。

- 当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、その正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。

- 当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

- 当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き作成者に属し、いかなる目的であれ当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。

QUICK Money Worldは金融市場の関係者が読んでいるニュースが充実。マーケット情報はもちろん、金融政策、経済情報を幅広く掲載しています。会員登録して、プロが見ているニュースをあなたも!詳しくはこちら ⇒ 無料で受けられる会員限定特典とは