【QUICK解説委員長 木村貴】大正元年にあたる1912年12月、米下院小委員会の公聴会で、当時最強の金融財閥としてその名をとどろかせたモルガン財閥の創始者、ジョン・ピアポント・モルガン(J・P・モルガン)が証言に立った。

J・P・モルガン(Wikipedia)

プジョー委員会と呼ばれる、この小委員会の目的は、金融財閥による経済支配を調査することだった。調査官から「銀行業の基礎は融資ではないのか」と尋ねられたモルガンは、「そうとは限りません。融資は銀行業のしるしではありますが、お金そのものではありません」と答え、続けて、有名な言葉を残した。

「お金は金であり、それ以外の何物でもありません(Money is gold, and nothing else.)」

金本位制の時代

このモルガンの発言を、当時の人々は特段奇妙に思わなかった。当時は金(ゴールド)を正式なお金とする、金本位制の時代だったからだ。米国を含む先進国は金本位制を採用していた。お札や預金は一定のレートに従い、銀行で正式なお金である金貨に交換してもらうことができた。まさしく、「お金は金」だったのである。

しかし、モルガンの証言から2年後の1914年、金本位制を揺るがす出来事が起こった。第一次世界大戦の勃発だ。

戦争は武器購入などで多額のお金がいる。しかし金本位制の下では、金の保有量を無視してお金の量をむやみに増やすことはできない。そこで主な交戦国である欧州諸国は、金本位制を一時停止した。

当初中立を保っていた米国も1917年4月、ドイツに宣戦布告して参戦し、英国やフランスなどとともに連合国として参戦。同年9月、金輸出を禁止して事実上、金本位制を停止する。ちなみに米参戦の背景には、英仏向けに多額の債権をもつモルガン財閥の圧力があったとされる。日本は金本位制停止で米国に追随した。

当時の人々にとって、金本位制は経済の繁栄を支える通貨インフラであり、停止はあくまで戦争に伴う一時的なものとみなされた。事実、1918年に大戦が終わると、まず米国が19年に、英国もやや遅れて25年に、それぞれ金本位制に復帰した。日本は復帰が遅れ、1930年までずれ込んだ。

けれども、再建された金本位制は長くは続かなかった。大戦前の本来の金本位制と違い、米ドルや英ポンドを裏付けにお金を増やせる抜け穴があったうえ、軍備拡張や景気対策に過剰な予算をあてる政治姿勢が改まらず、財政規律を守れなかったからだ。そこへ世界恐慌が襲い、1931年9月の英国を皮切りに、欧州諸国が再び金本位制から離脱した。日本も同年12月に後を追う。

世界は軍拡で対立を深め、1939年、2度目の世界大戦へ突入していった。

深刻な副作用

1945年に第二次世界大戦は終わったが、今度は金本位制は復活しなかった。かろうじて米国だけは、対外的にドルと金の交換を維持したものの、それもベトナム戦争などによる財政悪化で限界に達する。1971年のニクソン・ショックで交換を停止し、金本位制をやめた。世界は政府・中央銀行が自由にお金を増やせる不換紙幣の時代になった。

お金を好きなだけ増やせるのは、すばらしい魔法のようだが、深刻な副作用があった。お金自体の価値を劣化させる。その目に見える影響は、物価の上昇だ。

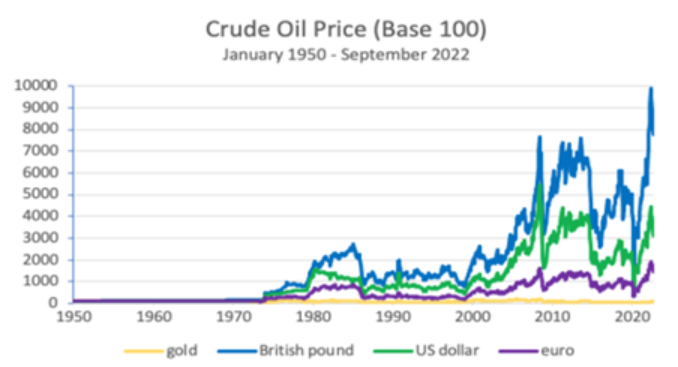

たとえば、1950年を起点として、原油価格をユーロ、ドル、ポンド建てでみると、2020年まででそれぞれ20~80倍に高騰している。これは逆にいえば、これら通貨の大幅な価値下落を示す。一方、金と原油の価格比を示すグラフはほぼ横ばいだ。70年前と同じ重さの金で、ほぼ同じ量の原油が買えることを意味する。

不換紙幣と金でみた原油価格(Mises.org)

国際金融アナリストのジェームス・ターク氏は、この事実を踏まえ、「金は購買力を保つ。それはお金の重要な要件の1つだ。その成果にはどの国の通貨もかなわない」と指摘する。同氏は、金を「自然のお金」と呼ぶ。

金の購買力の高さは、米中心にソーシャルメディアでも話題になっている。X(旧ツイッター)で昨年から出回っている、1キロの金の延べ棒の写真だ。コメントによると、これが10本あれば、世界恐慌が始まった1929年には並みの家が買えたし、2024年の今も買える。米国では住宅価格の高騰が社会問題になっているが、それは劣化したドルでみるからで、購買力の保存に優れた金は、住宅価格の上昇に追いついている。

Is it true that 10 gold bars of 1kg would buy you an average home in 2024 in the US, the same 10 as in 1929 (The Great Depression peak)?

— Global Markets Investor (@GlobalMktObserv) May 28, 2024

YES – EVEN MORE THAN THAT

Let’s dig in to see how it has shaped in the past and what does it mean.

Also, learn what’s next for gold👇

🧵 1/8 pic.twitter.com/CXXNwshpS8

金融ニューズレターのグローバル・マーケッツ・インベスターによれば、実際には金の購買力はさらに高まっている。10キロの金で買える家は現在2戸で、1929年の2倍近いという。「金は株式に次いで、長期にわたる優れた価値保存手段になる」とXで述べている。

経済辞典でお金の役割を調べると、その1つとして「価値の保存」がある。ところが今、ドルや円といった不換紙幣は、価値保存の役割を果たせておらず、その結果、人々は物価高に悩んでいる。その一方で、長期にわたり価値を失わない、金の購買力の高さが見直され、買いを集めている。これでは、どちらが本当のお金かわからない。

米、地方で広がる復権

実際、お金に関する州の権限が強い米国では、金や銀をお金として復権させる条件整備が地方で広がりつつある。

ネブラスカ州、アラバマ州は昨年、貴金属に対するキャピタルゲイン課税を廃止した。この2つの州はすでに金銀のコイン、延べ棒に対する売上税を廃止済みだ。ウィスコンシン州、ニュージャージー州も貴金属に対する売上税を廃止した。また、ルイジアナ州は金と銀を州の法定通貨として認めた。

こうした動きについて、米団体「健全なお金を守る同盟」のJPコルテス事務局長は、「米連邦準備理事会(FRB)のお札(ドル)の購買力が低下し続けているため、米国民は貯蓄を守る手段を増やす必要がある」と指摘する。

金本位制はこれまで、野蛮な「未開の遺物」(英経済学者ケインズ)という悪いイメージが流布されてきた。しかし、金を捨て去り、裏付けのない紙きれ(不換紙幣)で置き換えた判断は、本当に正しかったのだろうか。私たちは数十年にわたるお金の価値の喪失によって、その報いを受けているように見える。

米国で財政悪化とインフレがさらに深刻になれば、全国レベルでも金が再びお金になる日が来るかもしれない。劣化する不換紙幣よりも、信頼できるお金を求める市場のうねりは、止められないだろう。

日本では米国以上に財政が悪化し、円は対ドルでも価値低下が著しい。なおさら、モルガンの言葉どおり、信頼できる「お金は金」だという思いを人々が強めてもおかしくない。