SDGsの今を知る VOL.3 クラウドクレジット編集部

SDGsの今を知る VOL.3 クラウドクレジット編集部

SDGsの17の達成目標のうち、Goal2として「飢餓をゼロに」が掲げられています。2030年までに、(1)飢餓を終わらせ食糧の安全を保障するだけでなく、(2)それを支える持続可能な農業を実現することを目標にしています。

■飢餓―これまでの歩み

「飢餓」とは、一言でいうと栄養不足になることです。「お腹がすいている」「栄養が足りない」状態は、健康的な生活を送れないばかりか、その状態が長期化すると慢性的な病気にもつながり、命をも危険にさらします。

多様で十分な栄養を安定的に確保することは、人々の健康と命を守る、世界の重要課題になっています。

世界の飢餓の状況は、これまでどのように移り変わってきたのでしょうか。

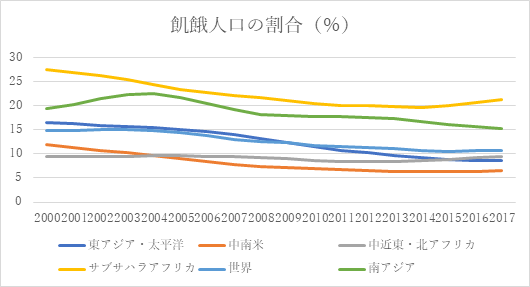

2000年には世界の14.8%だった飢餓人口は、2017年に10.8%まで減少しています。

(世界銀行が公表するデータを元にクラウドクレジット編集部が作成 参照)

しかしながら、この改善速度では、2030年までに「飢餓をゼロに」することは難しい状況にあると考えられます。アフリカではむしろ2014年以降悪化しており、2017年時点で21.3%の人々が飢餓状態にあります。

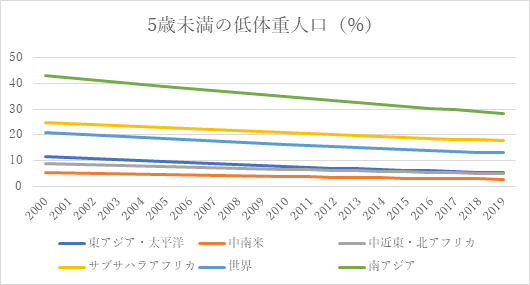

飢餓は、特に幼い子供たちの発達と発育に多大な影響を及ぼします。その割合は2019年時点で13.0%と、2000年以降各地域で改善はしているものの、南アジアでは未だに地域人口の30%弱、サブサハラアフリカでは20%弱の子供たちが、低体重の状況にあります。

また、飢餓は低体重だけではなく、一方で栄養の偏り(手に入る食糧の偏り)による肥満も引き起こしていることも認識しておく必要があります。

(世界銀行が公表するデータを元にクラウドクレジット編集部が作成 参照)

■なぜ飢餓が起こるのか

(1)食糧が有り余る人々と、不足する人々

食糧生産高は伸び、世界人口を支えるために十分な量が生産されているにもかかわらず、飢餓は撲滅されていません。それはなぜでしょうか。

それは、食糧の届く先に大きな偏りが出来ているからです。

例えば日本では、年間2,759万トンの食糧廃棄があります。中でも、食べ残しや売れ残り・期限が近いなどの理由で、年間600万トン超の食品が食べられるのに捨てられる「食品ロス」となって廃棄されています(※1)。世界ではその食品ロスは約13億トンにのぼります(※2)。世界では毎日、大型トラック(10トン車)約35万台分の食品を廃棄していることになるのです。

食品ロスは先進国において大きな問題ですが、低温貯蔵庫やトラックなど、冷蔵物流システムが整っていない途上国においても深刻です。消費者に届く前に、食品が傷んでしまうのです。

もしこれらの食糧を、様々な工夫によって充分に行き届いていない地域へ届けることが出来たら、飢餓解決に向け大きく前進すると考えられます。

※1 消費者庁ホームページ

※2 国際連合食糧農業機関(FAO)ホームページ

(2)気候変動や災害

洪水・大雨・干ばつ・家畜の伝染病など、世界で起こる様々な災害や被害は、農作物や家畜の生産に多大な影響を及ぼします。これらの影響は、昨今の気候変動問題もあり、より深刻化する傾向にあります。

2020年上半期には、東アフリカでバッタが大量発生し、作付けが始まった農家に大打撃を与えました。同じころ、インド東部・バングラデシュには超大型サイクロンが襲い、農作物が壊滅的な被害を受けています。

(3)貧困

前回の記事では、「Goal 1 貧困をなくそう」を取り上げました。その貧困は、飢餓と密接な関係にあります。

貧困状況にある人々は、入手できる食料が限られたり、偏ったりしてしまいます。また、農家であっても、貧しければそもそも生産のための十分な設備や材料を入手することが出来ません。十分な収入を得られない貧しい状況が飢餓を生み出し、健康的に働いたり学べたりできない状況が貧困を深刻化させるという、悪循環を生み出しています。

■飢餓をゼロにするために

それでは、「飢餓をゼロに」するために、具体的にどのような取組みが必要なのでしょうか。

(1)レジリエント(強靭)な農業を

気候変動や異常気象に強い農業を目指すというものです。例えば、土壌の質の向上、用水路の整備、作付けの工夫などが挙げられます。インフラを整えるだけではなく、各農家に技術やノウハウを伝えることが重要です。同時に、収穫物が販売できる市場へのアクセスを作ることが、農家の収入を向上させ、生産性向上や作付けの多様化につながっていくという、望ましいサイクルが生まれてきます。

(2)食品ロスをなくす

先進国では主に食事のテーブルや店舗に残される食べ物を、途上国では主に生産や輸送の過程で傷む食べ物をなくす取組みです。

例えば先進国では、賞味期限が近い商品を安価で販売、もしくは無料で提供する店舗やオンラインショップが増えてきています。私たちの身近にもあるのではないでしょうか。

新興国では、政府レベルで収穫後の食品ロスを削減するため、まず実態を把握し、食品ロスに対する政策の策定や、農家での保管・輸送状態の向上など、環境とインフラを整える取組が始まっています。

(3)子供たちの飢餓をゼロに

健康的な発育と発達には、生後1000日の栄養が左右すると考えられています。この期間の飢餓をゼロにすることは、子供たちのその後の長期的な健康を支えることになります。そのような認識のもと、子供たちにターゲットをおいた支援が、国連や国際NGOによって行われています。

興味深い取り組みとして、世界食糧計画(WFP)の取組には”ShareTheMeal”というプロジェクトがあります。これは、スマートフォンのアプリでクリックすると、USD0.5ドル(約60円)がWFPによって食事が必要な途上国の子供に届けられ、子供の住む場所やプロジェクトの進捗が確認できるというものです。

(4)食糧の多様化

食糧の供給不足は、食糧を多様化することで補えるかもしれません。

例えば、近年、鉄分・カルシウム・タンパク質が豊かであるとして、昆虫食が見直され、注目を浴びています。先進国を中心に複数のベンチャーが開発や販売の取り組みを進めています。未来のスーパーフードとして、普及が進み、「飢餓をゼロに」するための一助となるかもしれません。

食べ物は私たちにとっても身近な存在。「飢餓をゼロにする」ために出来ることを考えてみませんか。

(月1回配信します)

写真=Linh Pham/Getty Images

クラウドクレジット株式会社 :「日本の個人投資家と世界の信用市場をつなぐ」をコーポレートミッションとして掲げ、日本の個人投資家から集めた資金を海外の事業者に融資する貸付型クラウドファンディングを展開。新興国でのインフラ関連案件も多く、現地のマクロ・ミクロ経済動向などに詳しい。累計出資金額は約299億円、運用残高約156億円、ユーザー登録数4万7000人以上(2020年6月14日時点)