QUICK Money World=北澤千秋

第1部 資産運用は怖くない ③ 「時間」は最強の味方、全ての損を癒してくれる

資産運用がうまくいくかどうかは結局、その時々の相場次第なのだろうか。確かに運用をしていて相場が上がれば利益が出るし、下がれば一時的に損を抱え込むのはまぎれもない事実だ。しかし世界経済が長期で成長を続ける限り、その損失は時間の経過が癒してくれる。資産運用の成否は、どれだけ時間を味方にできるかどうかがカギを握る。

■下がった相場はいずれ回復する

お金を運用で増やそうとするとき、私たちが直接、または間接的に投資するのは株式や債券、REIT(不動産投資信託)など、価格が日々変動する金融商品だ。これらがずっと値上がりしてくれれば運用で頭を悩ますことなど何もないのだが、厄介なことに、金融商品は時には大きく値下がりしたり、長期にわたってダラダラと下げ続けたりする。株式や債券は私たちにとってリターンの源泉であるとともに、損失をもたらしかねないリスクの発生源でもある。

ただし、それは一般論。ここで「時間」という概念を入れ、投資を「短期」と「長期」で分けると違った姿が見えてくる。相場の変動によって短期的な投資が損失を生むことはままあるが、資産運用(長期投資)はよほど間違ったやり方をしない限り、ほぼ確実に利益をもたらしてくれるのだ。

ちなみに、どれくらいの期間からを長期かというと、ざっくり「10年」というのが個人的な考えだ。過去の株式相場の推移をみると、どんなに悪いタイミングで株式に投資をしてもよほどのことがない限り、10年程度持ち続ければリターンが生じたからだ。

具体例を見てみよう。グラフは世界全体の株価の動きを示す世界株指数の2000年以後の推移だ。

世界の株式相場は00年代にIT(情報技術)バブルの崩壊(00~03年)とリーマン危機(07~09年)という2度の歴史的大暴落を経験し、いずれのケースでも株価の下落率はピークから5割前後に達した。この暴落に巻き込まれ、多くの人々が損失を被ったのは言うまでもない。

ここで肝心なのが株価の回復力だ。その後、株価が暴落前の高値を回復するまでどれくらいの期間を要したかをみると、ITバブル崩壊のときは6年9カ月(月末値ベース、以下同じ)、リーマン危機では6年7カ月だった。大暴落が起きる前のピークという最悪のタイミングで世界株指数(に連動する金融商品)を買ったとしても、その後の株安に耐えて7年近く待てば、投資額は回収できたことになる。

仮に最初の戻り相場で持ち株を売りそびれた場合、次に投資回収のチャンスが巡ってきたのはITバブル崩壊のケースでは13年後、リーマン危機では8年10カ月後だ。多くの場合、株式を買ってそのまま放置しておけばいずれは利益がもたらされる。

■「不都合な真実」にも対処法

グラフで確認したように、2000年代には世界株をどんなタイミングで購入しても、長期投資ならほとんどの場合で損をすることはなかった。理由は単純明快で、世界経済は長期的には右肩上がりで拡大を続け、株価はその経済の拡大を反映して上昇してきたからだ。

長期は「ざっくり10年以上」と述べたが、10年の間には景気が底の状態から拡大に転じてピークを付け、再び下降・底入れしてピークに達する、というサイクルを平均して2度ほど繰り返す。長い目で見て経済の成長が続き、次に迎える景気の山が前回の山より高くなるとすれば、株式などの資産価格が長期で右肩上がりになるのも納得できるだろう。

もちろん相場に例外は付き物で、ある時点で株式に一括投資した場合の回収可能期間が10年では収まらなかったケースもある。例えば米国株は1929年の世界大恐慌後、ピークを更新するのに四半世紀もの時間を要した。日本株の場合、平成バブルが生んだ1989年末の日経平均株価の史上最高値(3万8915円)は、30年以上たった今もまだ背中が見えない。

これらの事例は長期で資産運用する者にとっては不都合な真実とも言える。しかし、運用の基礎知識を身に付けていれば、相場の高値圏で全財産を投じるような愚行は回避できるはずだ。さらに投資対象とする資産を分散しておけばダメージは抑制できるし、積み立て投資のように投資のタイミングをいく度かに分ければ、多くの場合、相場が高値を回復しなくてもその前に利益が出る。要は、株価の低迷が長期化した場合でも、利益を上げるやり方はあるのだ。具体的な運用方法については稿を改めて紹介したい。

■投資期間が短いほど難易度は高い

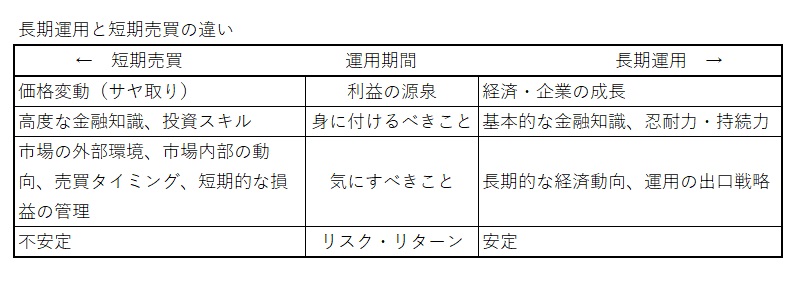

最後に、長期運用と短期売買の違いについてまとめたので参考にしてほしい(表)。

結論から言えば、投資する期間が短くなればなるほど利益を得るためのハードルは高くなる。前回述べたように、取引参加者同士が限られた利益を奪い合う短期売買(投機)は生き馬の目を抜くような世界。利益を得るためには高度な知識や技術が求められ、気にするべき点も多くなるからだ。金融の知識や投資スキルを持たず、相場の状況分析もできないままに例えば株式のデイトレードを始めるのは、カモがネギを背負って株式市場に飛び込むようなものだ。

一方、長期の投資(資産運用)には高度な金融知識や取引のテクニックがいるわけではなく、初心者にもさほどハードルは高くない。株式の個別銘柄を買うのではなく、指数に連動するインデックス型の投資信託などを投資対象とするなら、なおさら難易度は下がる。

個人的に最も必要だと思うのは継続する力で、今年3月のコロナ・ショックのような暴落時でも、運用を続けられる意思の強さや忍耐力が求められる。向き不向きがあるとすれば、相場の低迷が長引き含み損が拡大したときにも「下がった相場はいずれ回復するさ」と割り切れるような楽観主義者の方が適している。

そして実際、長期の投資は我慢や割り切りに対してしっかり見返りをもたらしてくれる。時間軸を少し延ばしさえすれば、資産運用は決して恐れるようなものではない。

<関連記事>

運用はギャンブルに非ず、社会を豊かにする行為だ―楽しく増やす!「北澤式」資産運用術【02】

資産運用しないで安心老後はない―楽しく増やす!「北澤式」資産運用術【01】