第3部 投信選びのツボ ⑦ 簡単!実力ファンドはこうして見極める(バランス型編)

複数の資産に投資するバランス型投資信託は、運用の基本である分散投資を1本のファンドで実現する便利な金融商品だ。しかし、どんな資産をどれだけ組み入れているかによって商品特性は大きく違ってくるし、何より運用成績は玉石混交だ。実力ファンドはリスクとリターンのバランスをみて選びたい。

■多様なバランス型、投資目的に合わせて整理

誰もが買える一般的な投信(DC・ラップ・SMA・財形専用などを除く追加型株式投信)のうち、バランス型に分類されるファンドは約750本ある。ただし同じバランス型といっても、どんな国・地域を対象に、どのような資産にどんな比率で投資しているかはファンドによって様々だ。分散投資をしているのだから値動きは緩やかだろうと一律に思い込むのは間違いで、中には株式型より変動率が大きいファンドもある。

多種多様なバランス型をどのように整理するかというと、投資の目的に合わせてリスク水準で切り分けるのが最も合理的な方法だと思う。つまり、資産を増やすより減らさないことを優先する人向けの「低リスク型」、ある程度のリスクは許容したうえでリターンの確保を優先する人向けの「高リスク型」、そして両者の中間である「中リスク型」という分け方だ。

では、そのリスク水準をどう計るかというと、一般的には株式の組み入れ比率を判断基準にしている。ファンド名に「積極」「成長」などと付く高リスク型は株式の比率がおおむね7割以上、「安定成長」などの中リスク型は5割前後、「安定」などの低リスク型は2~3割程度といった具合だ。

ただ、ファンドのリスク水準は株式以外にどんな資産を組み入れているかや、為替ヘッジの有無などによっても大きく変わる。そこで、この連載では投信のリスク水準を計る指標であるQUICKファンドリスク(=QFR、6段階評価で1が最も低リスク、3はTOPIX並み)を基準に使い、低リスク型はQFRが1、中リスク型は2、高リスク型は3以上と定義してみた。この3つのタイプごとに、今回も日経電子版(PC版)の「投資信託サーチ」(詳細版)を利用しながらバランス型の実力ファンドを探していきたい。

■シャープレシオで運用効率をみる

最初に「長期投資に不向きなファンド」を除くのは前回、前々回と同様だ。ただ、バランス型ではリスク水準別に実力ファンドを探っていくので、低リスク型はQUICKファンドリスク(QFR)が1、中リスク型は2、高リスク型は3~5に限定する。そのうえで、①分配金を出す回数(決算回数)が年12回か6回②実質信託報酬が2.2%以上③通貨選択型やカバードコール型④設定後年数が3年未満⑤長期投資に適したファンドかどうかの指標である「QUICKファンドスコア」が5以下――を除外する。

ここから先、前回までは運用成績(過去5年の年率リターン)で並べ替えたが、バランス型では運用効率を計る「シャープレシオ」という指標を使いたい。なぜなら投資家がバランス型に望むのは、分散投資の効果を発揮して安定的にリターンを上げることだからだ。たとえ基準価額が大きく変動しても結果的に大きなリターンが上がればよいというわけではなく、バランス型の場合は保有者ができるだけ心穏やかでいられるように、リスクを抑制するのも重要な役割だと思う。

リターンをリスク(標準偏差)で割って算出する同レシオは、数値が大きいほど効率よく運用成果を上げているファンドとみなされる。投資信託サーチでは抽出したファンドをシャープレシオで並べ替えできないので、自分でランキングを作るとなると、面倒だが手作業になる。個別の投信の数値は日経電子版で確認できる。

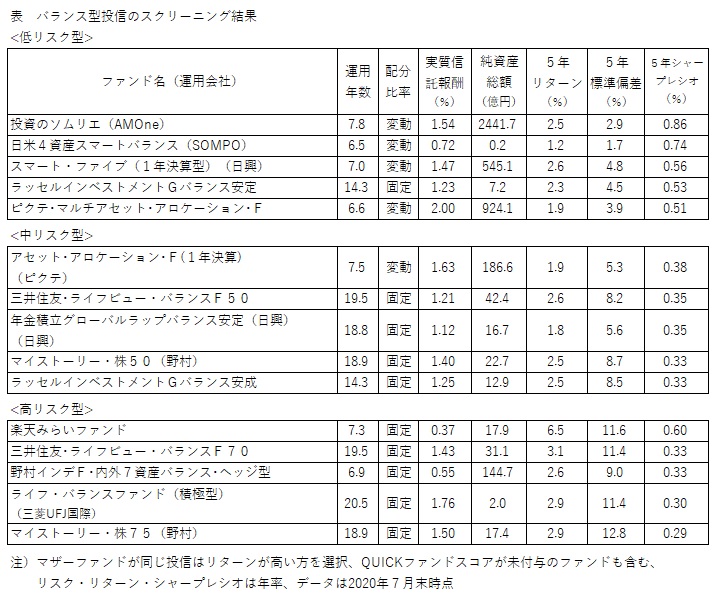

表は過去5年のシャープレシオ(年率)で並べたリスク水準別の上位ファンドだ。実力派のバランス型が顔をそろえたが、ざっと見渡すと運用履歴が20年前後の老舗ファンドと、6~7年程度と相対的に若いファンドに分かれているのがわかる。老舗ファンドは資産の組み入れ比率を当初から変えない「配分比率固定型」、若いファンドは市場環境に応じて比率を変える「配分比率変動型」が中心になっている。

固定型と変動型と、どちらが優れているかは一概には言えない。時々の市場環境に合わせて機動的に比率を変えた方が運用成績はよくなるような気がするが、運用モデルの問題なのか人の問題なのか、戦略の切り替えがまったく機能しない変動型のファンドもたくさんある。

逆に固定型だからといって相場の変化に対応できないとは限らず、一時的に株安の影響を受けても相場が戻れば基準価額はしっかり回復するというファンドも少なくない。宣伝文句などには惑わされずに、個別のファンドごとにデータやチャートをチェックして、下げ相場での抵抗力や上げ局面での追随力などを確認する必要がある。

■リターンが物足りないと感じたら

シャープレシオ(5年)が全ファンドでトップの「投資のソムリエ」は比率変動型の代表例で、市場環境の変化を素早く資産配分比率の変更に反映させる運用モデルがうまく機能しているようだ。2位の「日米4資産スマートバランス」は日米の株式・債券の先物が投資対象で、各資産のリスク管理の徹底などで下落しにくい運用を目指している。リターンは限られるがリスクの低さは際立っている。

組み入れ資産に特色のあるファンドも多い。「スマート・ファイブ(1年決算型)」は高配当株、高金利債券などとともに金(ゴールド)も組み入れており、この1年はリターンの向上に大きく貢献した。「ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド」は資産分散の徹底が大方針で、異なる運用戦略を採用する複数のヘッジファンドなどにも投資している。高リスク型でトップの「楽天みらいファンド」は株価が急落すると大きく値上がりする仕組みのヘッジファンドを2割近く組み入れており、今春の株価暴落後、基準価額が早々と回復する原動力になった。

運用実績が長い固定型にも実力派は多い。過去10年のシャープレシオでランキングすると、1位は「ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス安定型」だった。資産ごとに優れたファンドマネジャーを選び運用を委託するというファンドで、リーマン危機時にも基準価額の下げは限定的で戻りは比較的早かった。運用には安定感がある。

上位の中から一部をごく簡単に紹介してみたが、ことほどさようにバランス型は多種多様で個性的なファンドも多い。購入候補を絞るときには過去のデータやチャートだけでなく、目論見書や月次レポートなどにも目を通し、ファンドの運用方針や特徴も確認してほしい。前々回にも述べたが、多面的にチェックしたうえで総合的に最も魅力的だと感じるファンドが、その人に適した投信になるのだと思う。

バランス型を保有していてありがちなのが、当初は慎重な運用をめざしてバランス型を選んだはずなのに、次第にリターンの大きさに物足りなさを感じるようになることだ。特に株式相場が上昇を続けていると、勢いよく値上がりする株式ファンドを横目でみて「もっと利益がほしい」と欲が出てしまう。

そんなときはどう対応したらいいだろう。お勧めしたいのは保有しているバランス型はそのまま持ち続け、リターンの上乗せが期待できそうなファンドを追加購入するという方法だ。追加候補は高リターンが期待できる国内外の株式で運用する投信で、自身のリスク許容度や相場の状況を確かめながら少しずつ買い足していけばいい。保有しているバランス型は当初考えたように安定的な成長を期待する資産と割り切るべきで、そのバランス型を売って他のファンドに乗り換えるのは得策ではないと思う。

国内株式型、海外株式型、そしてバランス型と続けてきた実力ファンドの探し方は今回で終わる。長期投資に不向きなものを除外したうえで運用成績のいいファンドを選別していくという、消去法の投信選びは他の分類でも使えるので試してほしい。次回はアクティブ型とインデックス型、どちらを選ぶべきかを考えてみよう。(QUICK Money World=北澤千秋)