第4部 丸わかり、積み立て投資活用術 ⑤ 下げ相場をチャンスに変える「買い下がり投資法」

株式相場の下落局面は投資信託を安く仕入れる絶好の機会だ。しかしどこまで下げたら買い始めるか、タイミングの判断は難しい。そこで提案したいのが、投信の基準価額の下落率が節目を突破するたびに金額を増やして購入していく「買い下がり投資法」だ。必ず成果が上がるとは限らないが、積み立て投資のように機械的に続けられるうえ、投資期間も短縮できる。うまくはまれば投資効率はよく、積み立て投資の追加オプションとしても使える。

■機械的に安値でたくさん買うには

まず、買い下がり投資法のルールの一例を紹介しよう。

①購入する投信を決める

②その投信の基準価額(月末値ベース)が月末に高値から10%下落していたら投資開始

③翌月以後、月末に基準価額の下落率が15%、20%、25%と5%刻みで拡大していたら、そのたびに買い増す

④投資額は5万円からスタートし、下落率が10%を超えるごとに5万円積み増す(下落率が10%、15%なら5万円、20%、25%なら10万円、30%、35%なら15万円…)

⑤下落率が節目を割らなかった月末は投資を見送る

⑥基準価額が下がらなくなったら投資は終了。購入分は保有を続けて値上がりを待つ

目的は明らかで、投信をできるだけ安い値段でたくさん仕込むことだ。底値で一気に買えればそれに越したことはないが、相場がいつまで下げてどこが底値になるかは普通の人には予想できない。しかも、実際に相場が大きく下がれば怖くて手を出せなくなるのが人情だ。

そこで基準価額が下がるほどたくさん購入できるような、できるだけ単純なルールを定め、個人の相場観や感情が入る余地をなくして機械的に安値を拾っていこうというわけだ。相場が下がるほど投資額を増やしていくのは勇気がいるが、少なくともいつ買おうかとタイミングに迷うことはない。定時定額の積み立て投資の変型バージョンといえる。

■短い投資期間で大きな利益

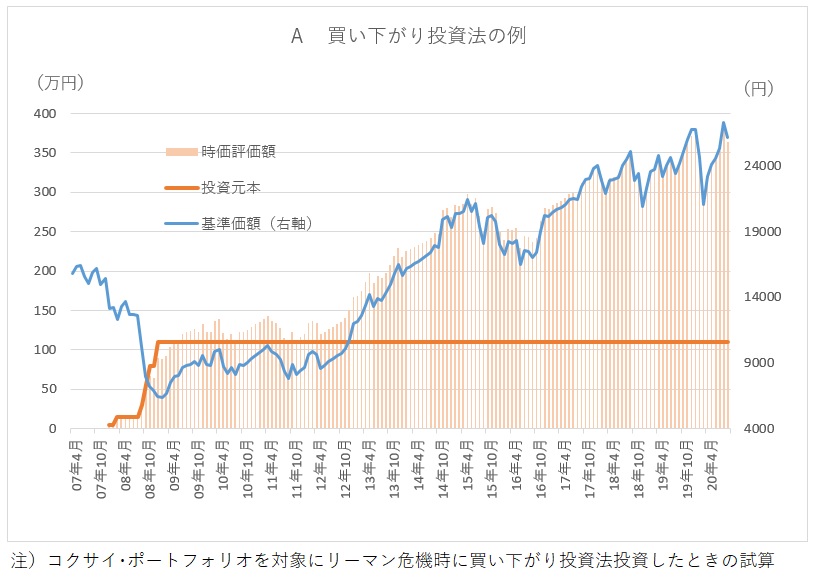

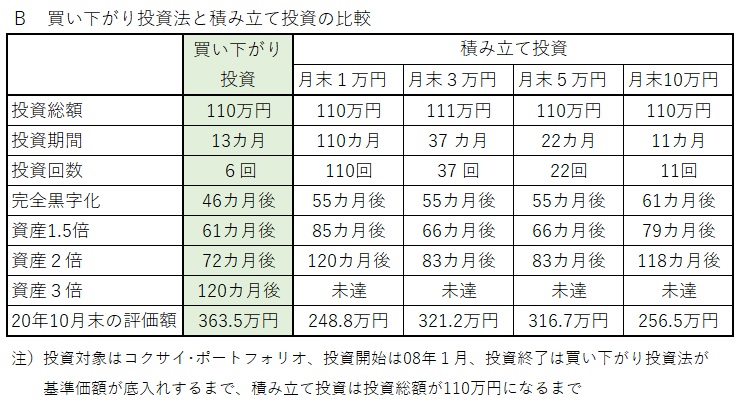

グラフAはリーマン危機時に上記のルールで先進国株式のインデックス型投信を買い下がったケースだ。同ファンドの基準価額が月末値ベースの最高値(1万6430円)を付けたのは2007年1月で、その1年後の08年1月末に高値から15%超下落したところで投資をスタートした(投資額5万円)。以後、下落率が60%を超えた09年1月末(同30万円)までの13カ月間に計6回購入し、投資総額は110万円になった。

評価損が最も大きくなったのは投資が終了した翌月の09年2月末の21万円(▲19%)。しかし投資開始から3年10カ月後の11年10月以後は黒字が定着し、時価評価額は5年1カ月後(13年1月)に投資元本の1.5倍、6年後(13年12月)に2倍、10年後(17年12月)には3倍に膨らんだ。

08年1月をスタート時点に同じファンドを今度は毎月末の積み立て投資によって、投資元本が買い下がり投資と同額程度になるまで購入したケースと比べてみた(表B)。まず目につくのは資産の増加ペースの違いで、買い下がり投資はいち早く投資元本が1.5倍、2倍になり、3倍も実現できた。基準価額が下がるほど投資額を増やした結果、平均購入単価を低く抑えられたためだ。また、投信を購入するのは急落局面だけなので、投資期間も13カ月と短く済んだ。

この試算結果をみる限り、買い下がり投資法は短期間の集中投資で相対的に大きなリターンが期待できる効率的な運用法といえそうだ。相場が下がったときに投信をたくさん買いたいという逆張り志向の人はもちろん、運用期間が相対的に短く、定時定額の積み立て投資では成果が出るのに時間がかかり過ぎると感じているシニア世代などにも向いている。

■力を発揮できない下げ相場も

もっとも、リーマン危機時の試算はこの投資法がうまくはまった例で、どんな下げ相場に対しても十分に力を発揮するとは限らない。例えばこの方法で日経平均株価が史上最高値を付けた1989年末を起点に日経平均連動型投信に投資すると、投資終了まで12年半かかり、いったん損益が黒字化するのはスタートから14年9カ月後の05年11月まで待たなければならなかった。毎月の積み立て投資に比べれば効率的だったとはいえ、成果が出るまで時間がかかり過ぎて、多くの人は耐えられそうにない。

歴史的にも特異な平成バブル崩壊は例外として、この方法が力を発揮できないパターンとして最も多いのは、基準価額の下落率が足りずにほとんど買い出動できないケースだ。ある程度の待機資金を用意して、気長に好機の到来を待たなければならない。

下げピッチがあまりに速くても思うように買えない。具体例が今年2、3月のコロナ・ショックで、相場の下げと戻りが急で、冒頭の月末ベースで投資を判断するルールに従うと、先進国株のインデックス型投信は2月末に5万円、3月末に10万円と2回で計15万円しか買えなかった。その後の相場回復でもちろん含み益は膨らんだが、これでは投信を安く買える好機を生かしきれたとはいえない。

そこで買い下がり投資の判断基準を月末ベースの下落率から日々の下落率に変えてみると、購入機会は4回、投資額は35万円になった(10月末時点の時価評価額は42.2万円)。コロナ・ショックはわずか1カ月間で指数が3割超下げるという短期の急落相場だったため、日次ベースの投資に切り替えても買い出動できたのは4回に限られたが、それでも月次の投資よりは安値を拾えた。

■自分流にルールをアレンジ

ちなみにリーマン危機時に日次ベースで下落率を基準にグラフAの投信に投資したらどうだったか。試してみると、投資回数は月次の6回から日次ベースでは12回に、総投資額は月次の110万円から210万円にそれぞれ増えていた。その後も投信を保有していた場合、今年10月時点の評価額は643.8万円と投資元本が大きい分だけ利益も大きくなっていた。

このように、日々の基準価額をみながら投資をすれば投資機会を取りこぼすことはなくなる。半面、投信の基準価額を日々チェックして、下落率が節目を超えていたら投信の買い注文をすかさず出すというのはいかにも面倒だ。手間暇がかからないという積み立て投資の長所は消えてしまう。

いずれにしても、買い下がり投資法で重要なのは「基準価額が大きく下げたら、いつもよりたくさん投信を買う」という一点だ。ルールを自分流にアレンジできるのが買い下がり投資法のいいところでもある。月次ベースか日次ベースかかだけでなく、下落率の刻みや投資金額などの細かいルールは各人の運用方針やリスク許容度、資金余力などに応じて使いやすいように工夫してほしい。定時定額の積み立て投資では物足りないという人などは、試してみる価値があると思う。(QUICK Money World=北澤千秋)