【QUICK Money World 片岡 奈美】外国為替市場で円安・ドル高が急速に進んでいる――というニュースはよく耳にされるのではないでしょうか。あまりに極端な為替相場の変動は、企業の経済活動や暮らしを圧迫する「悪い円安」「悪い円高」と揶揄(やゆ)されることも少なくありません。

そういった世の中の見方が高まってくると、政府・日銀が為替介入を実施するのではないかという声も大きくなってきます。今回は、いま改めて関心の高まっている為替介入について、仕組みや過去の事例、実施を見極めるポイントなどについてご紹介します。

かつて日本は1ドル=360円の固定相場制をとっていましたが、1973年から変動相場制に移行しました。これにより、外国為替市場の外貨需給で為替レートが自由に変動するようになりました。

1.為替介入とは

為替介入とは、正式には「外国為替平衡操作」といい、通貨当局が為替相場に影響を与えるために外国為替市場で通貨間の売買をすることを指します。為替介入の目的は「為替相場の急激な変動を抑え、その安定化を図ること」にあります。

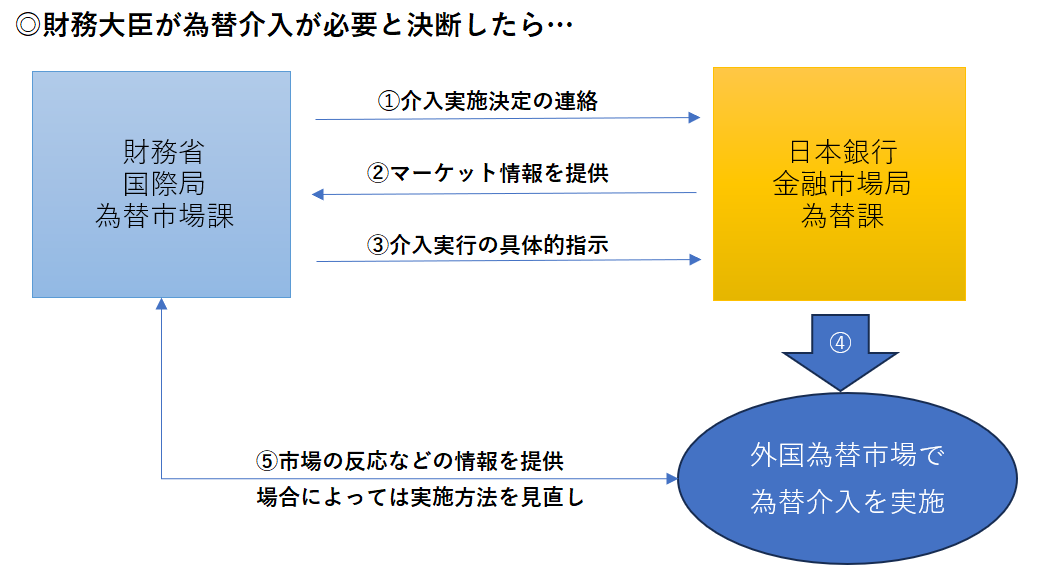

日本においては、為替介入は財務相が指示し、実務を日本銀行が担います。よく新聞記事などで「政府・日銀が為替介入を実施した」などと表現されるのは、そのためです。

為替相場における外貨に対する円の相対的な価値が高くなれば「円高」、安くなれば「円安」と言われますが、どこまで進めば「高すぎる」とか「安すぎる」といった明確なものはありません。ただ、日本経済が輸出入によって成り立っている以上、通貨は高すぎても安すぎてもよくありません。ましてやその価値が急変動するようなことがあっては経済が混乱してしまいます。

例えば、日本は石油などのエネルギー資源や食料品の多くを輸入に頼っている国です。もし急激な円安が進むと、輸入にかかるコストがかさみ原材料価格が上昇するなど企業活動を圧迫しかねません。コスト増が物価上昇につながれば家計にも重荷となってしまうでしょう。一方で、もし急激な円高が進んでしまうと、日本製品の国際競争力が落ちてしまい輸出企業の売上が伸び悩むなど、景況感の悪化につながりかねません。

こうした悪影響を多少なりとも緩和する方策のひとつが「為替介入」というわけです。

| <関連記事> |

2.為替介入するとどうなる

通貨当局が為替介入をすると多額の資金が市場に投入されますから、為替相場は大きく変動することになります。その時々の状況によりますが、数銭単位の小刻みな動きを繰り返す為替相場が一気に数円単位で変動するほどのインパクトはあります。

ですから「為替介入があるかもしれない」との思惑が市場参加者の間に広がれば、極端に持ち高を傾けるような投機的な動きは手控えられる可能性があります。実際に資金を投じなくとも、政府が過度な相場変動をけん制する「口先介入」などで、相場が落ち着く場合もあります。

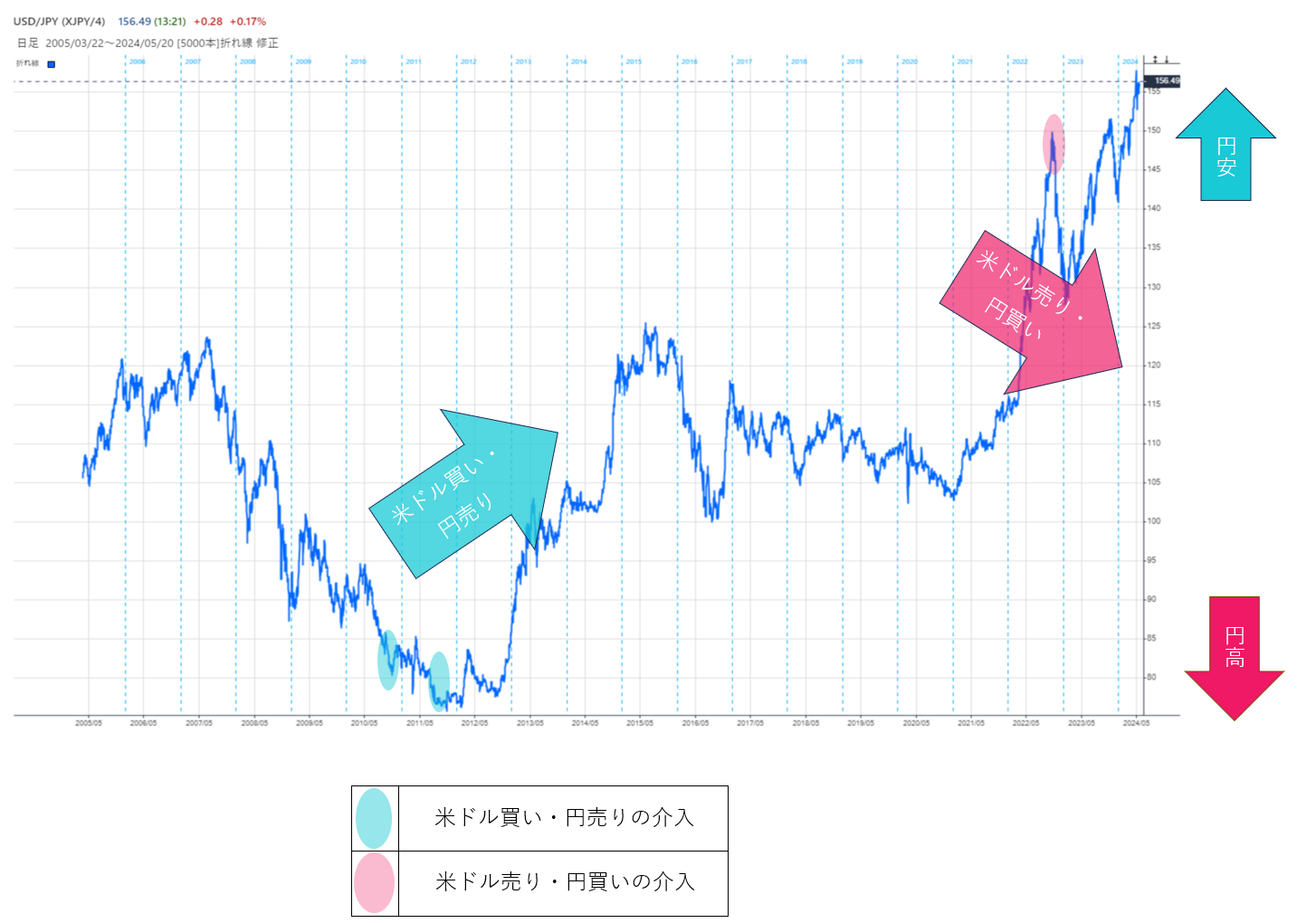

過去の為替介入の実績は、財務省が「外国為替平衡操作の実施状況」として公表しています。対米ドルの円相場のグラフを見ながら、実際の為替介入が長い目でみてどう響いたのかを少し振り返ってみましょう。以下は2005年3月以降の対米ドルでの円相場の動きを示したグラフです。

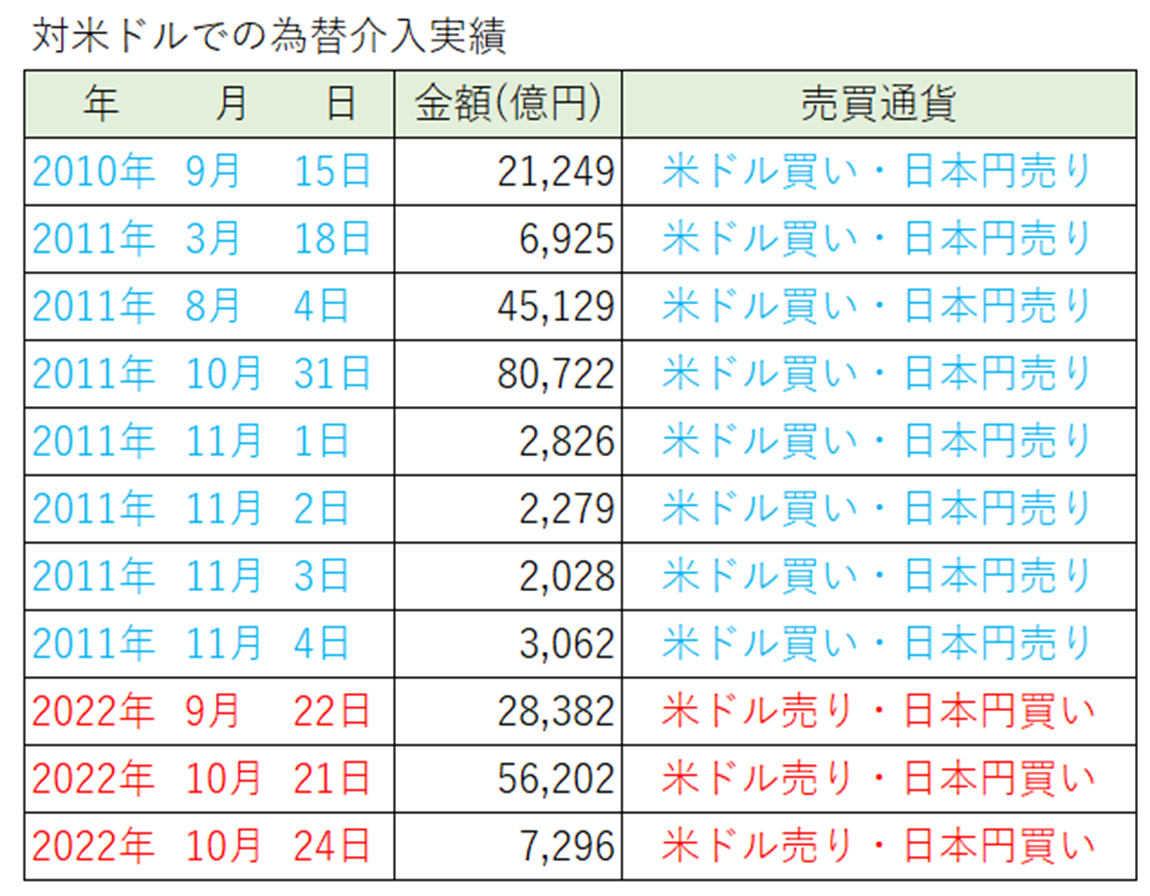

赤いところが政府・日銀が「米ドル売り・円買い」を実施した時期、青いところが「米ドル買い・円売り」を実施した時期です。為替介入額はその時々で異なりますが、上記期間の対米ドルでの為替介入実績は以下の通りです。

行き過ぎた円高や円安には巨額の資金を投じ相場とは反対方向の売買をすることで、相場の一方的な進行に歯止めをかける効果があります。

円安・ドル高の勢いが加速していた2022年9月にはおよそ24年ぶりに円買い・米ドル売りの為替介入が実施されました。ただすぐに円安傾向は治まらず、22年10月にも2回の円買い介入を実施しました。

東日本大震災後に過去最高値まで進んだ円高を阻止しようと2011年には円売り介入が実施されました。11年10月31日から11月4日までの5日間で9兆円超の規模で円売り・ドル買いを実施。その後、円高のトレンドは反転し円相場の転機にもなりました。

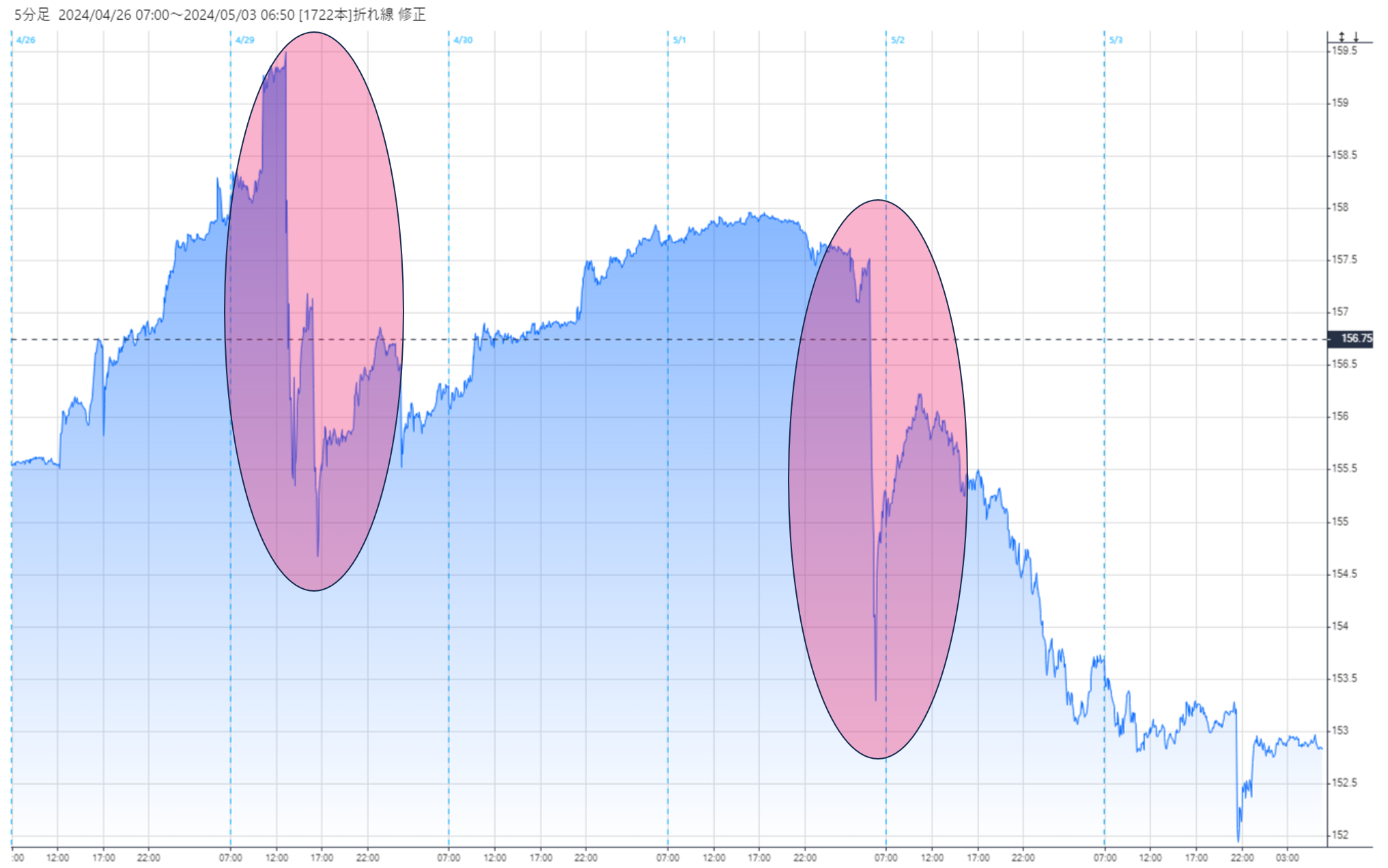

直近の為替介入は「月間として過去最大」の規模だと話題になったことから記憶に新しいかと思います。財務省が5月31日に発表した5月分(4月26日~5月29日)の外国為替平衡操作の実施状況(いわゆる為替介入実績)によれば、この期間の外国為替市場への介入総額は9兆7885億円でした。

いつ・いくらの介入をどの通貨に対して実施したのかは四半期ごとの日次ベースの公表を待つ必要がありますが、市場では、相場が大きく動いた大型連休中に実施されたとみられています。これは、先述したとおり相場が一気に数円単位で変動した局面があったからです。

4月末から5月初めにかけての数日間の対米ドル相場の動きをグラフで見てみましょう。

赤い丸で示した部分は、特に大きく相場が振れたところです。4月29日に1ドル=160円台と約34年ぶりの円安・ドル高水準となった後に急速に円が買われ1ドル=154円台まで急騰したほか、5月2日の早朝にも急速に円買いが進み数円単位で相場が振れた局面があったことが見て取れると思います。

この他にも、QUICK Money Worldは金融市場の関係者が読んでいるニュースが充実。マーケット情報はもちろん、金融政策、経済情報を幅広く掲載しています。会員登録して、プロが見ているニュースをあなたも!メールアドレスの登録だけでなく、Googleアカウント・Apple ID等でも登録できます。人気記事を紹介するメールマガジンや会員限定オンラインセミナーなど、無料会員の特典について詳しくはこちら ⇒ 無料で受けられる会員限定特典とは

3.為替介入の課題

相場の急騰や急落に歯止めをかけるだけでなく、時に相場のトレンドすらも変えてしまう力を持つ為替介入ですが、万能策ではありません。

為替相場は経済情勢や市場での需給などで変動するのが基本です。例えば、貿易収支が黒字か赤字か、物価がインフレ基調にあるのかどうかといったことや、最近では日米間の金利差などもよく耳にされることかと思います。紛争や戦争など世界情勢が影響を与えることもあります。そんな為替相場を通貨当局による介入で強引に操作するのですから、影響を与えてしまう諸外国には十分な配慮が必要になります。日本単独で実施しても効果が限られる時には欧米諸国との協調も検討しなければなりませんが、介入実施には諸外国からけん制を受けることも少なくありません。

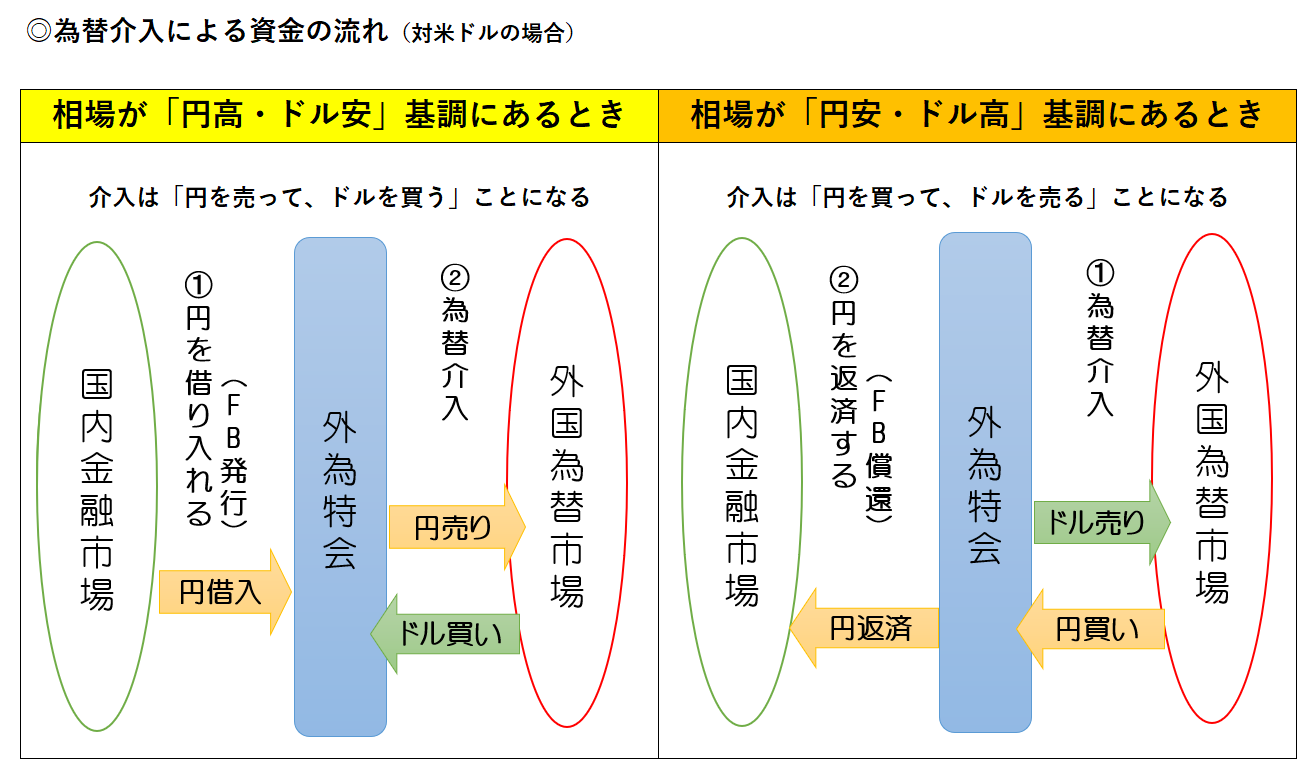

また、通貨は無尽蔵に売り買いできるわけでもありません。為替介入の資金は政府の外国為替資金特別会計(外為特会)です。ドル売り・円買い介入の場合は外為特会で保有するドル資金を売却して円を買い入れます。ドル買い・円売り介入の場合は、まず「政府短期証券(FB)」を発行して円資金を調達し、ドルを買い入れることになります。潤沢な資金がなければ、有事の際に対応することができなくなってしまいます。

そして、通貨当局とはいえど、外国為替市場への影響力は限られるのではないかとの見方があることも、効果を薄めてしまう一因です。ある通貨を常に買い続ける/売り続けるといったことや、通貨の供給量をコントロールしきることは現実的には難しいでしょう。市場には、為替介入が実施されれば逆向きの売買を仕掛けようと待ち構える人たちもいますし、そういった思惑があるのではと売買材料にする人たちもいます。投機的な動きをする人たちが多いほど、1回の介入では相場の勢いを止めるには足りないかもしれません。効果を最大限発揮するための手段やタイミングが重要になってきます。

4.為替介入の実施方法

為替介入がどのように実施されるのかを見てみましょう。為替政策を管轄するのは財務省で、為替介入の実施を決めるのは財務相です。そして日本銀行が、特別会計に関する法律と日本銀行法に基づいて、財務相の代理として指示を受けて為替介入の実務を進めることになっています。介入決定から介入実施までの流れを簡単にまとめると以下のようになります。

介入は、ドル高・円安の動きが行き過ぎと判断されれば「ドル売り・円買い」となります。円安・ドル高基調であれば、その逆ですよね。それぞれの場合の、市場などでの資金の流れを簡単に示すと以下のようになります。

なお、為替介入の方法には「単独介入」と「協調介入」と呼ばれるものがあります。複数の通貨当局の間で協議・連携して為替介入が実施できれば(これを「協調介入」と呼びます)、市場に投入できる資金の規模は格段に大きくなりますから、相場に与える影響も増します。1985年に実施された「プラザ合意」が特に有名です。一方、2022年の米ドル売り・円買いの介入は日本のみで介入を実施した「単独介入」とみられています。

過去の為替介入の実績が気になる場合は、財務省の「外国為替平衡操作の実施状況」を見てみましょう。いつ・いくらの介入を実施したのかという詳細がわかる「日次ベース」は、四半期ごとの公表です。一か月ごとの「月次ベース」は毎月末、公表されています。1991年(平成3年)4月以降のデータを全て確認することができます。

5.為替介入実施が近い時のポイントは

為替介入が実施される可能性や近づいているのではないかといった予測をするには、どういったポイントを押さえておけばよいのでしょうか?

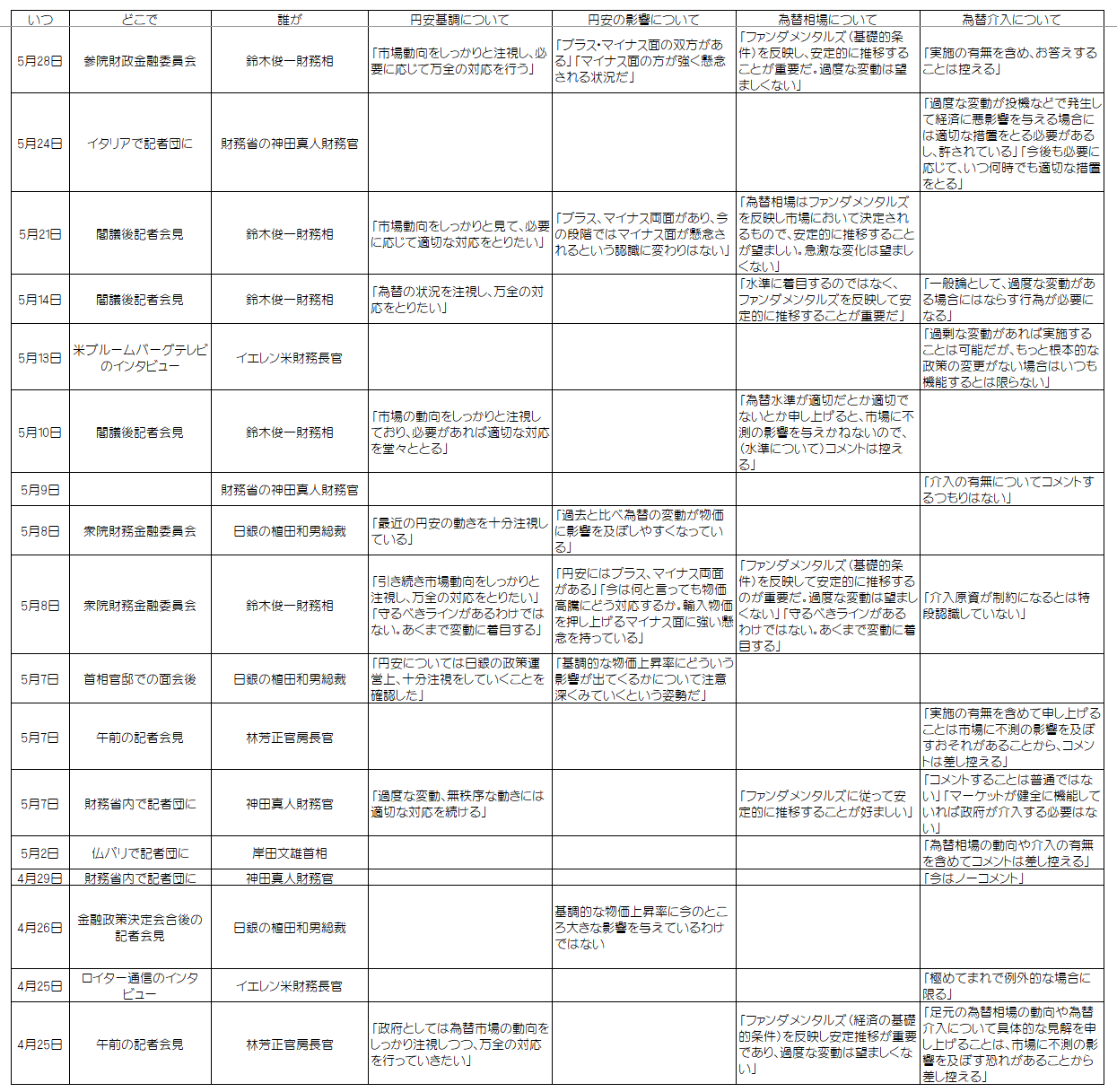

まず、よく話題になるのが政治家や事務方の発言です。現在の為替相場をどう認識しているのかがわかれば、と報道各社の記者らが日々取材に回っています。

例えば、国会審議などが開かれている期間であれば、経済関連の質疑などに絡めて、政府要人が何らかの認識をにおわせることがあります。また閣議後の記者会見でも相場を動かすような発言が出てくるかもしれません。この他にも、何かしらのタイミングで伝わる財務相や日銀総裁の発言は、マーケット関係者が常にウオッチしているところです。また、財務省で国際業務を担う責任者である財務官の発言にも関心が集まりがちです。財務官は主要国の担当者と交渉・調整にあたる役割を担い、介入の判断に深くかかわっているためです。

そして財務官にしろ、政府要人にしろ、微妙なことばの使い方ひとつで為替市場の動きをけん制していきます。どんなメッセージを発すれば即座にこういう意味だ、というものがあるわけではありませんから、様々なメッセージを市場関係者がどう解釈し受け止めるのかも相場を動かす大きなポイントになってきます。

例えば、「市場の動向を注視する」などと相場全体への目配りを示すものだったところから、「投機的な動き」など相場動向そのものを問題視するような発言に変わったりすると、市場参加者も“そろそろ為替介入の準備をしているのでは?”と警戒し始めます。

こういった要人発言による相場への「口先介入」で、市場参加者は為替介入の実施可能性を探っています。これまでも介入実施までには少しずつ市場への見方に警戒感を強めていくケースが多かったためです。例えば150円を超える水準まで円安が進んだ23年11月には神田財務官が介入も含めて「スタンバイ(状態)」にあると強調し、市場の緊迫度がぐっと高まったこともありました。なお、介入に踏み切っても当局がすぐには公表しない「覆面介入」と呼ばれる手法もあります。日銀が顧客として銀行に売買注文を出すと、注文を受けた銀行は発注者を伏せて執行しますから、主体や規模がわかりにくくなります。当局が取材に対しノーコメントや紋切り型の文言を貫いて、介入の実施を軽々に認めないことも市場への有力なけん制になります。

直近の為替相場をめぐる要人発言をいくつかみてみましょう。

あまり良くない状況だ――といったニュアンスを様々な要人がにおわせると、政府・日銀が為替介入に踏み切るのではないかという観測が高まりやすくなります。

他にも、あまりに為替相場が急変動した際には、財務省・金融庁・日銀が情報交換のための会合(3者会合)を開くことがあります。また、介入の前段階とされる日銀の「レートチェック」が実施されたといった話が伝わった場合も、一気に介入への警戒感が高まりやすくなります。

今が「注意深くマーケットを観察している段階」なのか、「介入の可能性も検討する段階」に足を踏み入れたのか、「介入に向けた準備を整える段階」でもう介入間近なのか――いまがどの段階にあるかを見極めるには、このような要人発言や財務省、日銀の動きに対するチェックが外せないポイントになっているのです。

まとめ

為替介入について、仕組みや過去の事例などを交えてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。通貨当局が為替相場に影響を与える為替介入には、過度な相場の変動を抑える効果が期待できる半面、諸外国への配慮が必要になる面もあります。

為替レートが市場の需給により決まる変動相場制のもとでは、自由な取引のなかで価値が決まっていくのが本来の姿であり、自然な流れです。半ば強引に市場の流れを変えようとする為替介入という方法はあくまで非常手段であり、何度も簡単に使えるようなものではありません。こういったことも念頭に、様々なニュースや要人発言を眺めてみると、より身近なものとして捉えることができるかもしれません。

「QUICK Money World」の有料会員になると、プロのマーケット予想や企業分析など全ての記事が読み放題となるほか、企業の開示情報やプレスリリースをメールで受け取れます。提供情報をもとにマーケット予想や企業分析まで行いたい方にピッタリです。マーケット予想から企業分析まで最大限活用したい方は、有料会員登録をご検討ください。メールアドレスの登録だけでなく、Googleアカウント・Apple ID等でも登録できます。詳しくはこちら ⇒ 有料会員限定特典とは