【QUICK Money World 荒木 朋】投資の世界で「リスク」とは、「収益(リターン)の振れ幅(変動)の大きさ」のことを意味しています。株価や為替は経済状況や政治情勢、企業業績の動向など様々な材料をきっかけに日々、上がったり下がったりを繰り返します。その変動(価格変動)に影響を及ぼすリスクの1つに「地政学リスク」があります。今回の記事では、地政学リスクとは何かという基本知識を押さえるとともに、地政学リスクがもたらす金融・株式市場への影響、地政学リスクが高まった場合の株価や為替の動きについて詳しく解説していきます。

地政学リスクとは?

金融・株式市場における「地政学リスク」とは、特定の地域の政治的・軍事的・社会的な緊張の高まりが、地理的な関係によってその周辺地域および世界の経済の先行きを不透明にしたり、特定の金融商品の価格を変動させたりするリスクを指します。地政学リスクの分かりやすい例としては戦争が挙げられます。通商政策や安全保障上における国家間の対立なども地政学リスクの一種といえます。

戦争の具体例としては、中東でイスラエルとパレスチナ、イラクやシリアなどをめぐり、関係各国を巻き込んで長きにわたって繰り広げられてきた内戦や紛争、最近ではロシアとウクライナとの紛争などが挙げられます。

国家間の対立では米中対立の激化が挙げられます。世界1位、2位の経済大国である米国と中国の間では、不公正な通商慣行の是正とその対抗措置として両国間で行われた追加関税の応酬による貿易摩擦問題や台湾を巡る軍事的安全保障問題、先端半導体など技術覇権争いを左右する戦略物資を巡る経済安全保障の問題など様々な対立が表面化しています。

2025年1月には共和党のドナルド・トランプ氏が米大統領への返り咲きを果たしました。2017年の第1次トランプ政権時に中国に対して追加関税などの通商政策を遂行し、米中対立の激化が株価や為替のボラティリティー(相場変動)に影響を及ぼしたのは記憶に新しいところです。第2次トランプ政権下でも関税強化を含む対中政策を強化する可能性が指摘されています。米中対立を受けた地政学リスクの高まりが意識されれば、世界の金融・株式市場にも一定の影響を与えることは避けられないでしょう。

「地政学リスク」がもたらすマーケットへの影響は?

地政学リスクが高まると、どのような経路で株価や為替などのマーケットに影響を及ぼすのでしょうか。特定の地域・国家間で起きた地政学リスクがその地域への影響のみにとどまるケースもあれば、世界経済全体に悪影響を与えるケースもあります。また、エネルギーやサプライチェーン(供給網)など資源国や当事国以外の第三国の地域で発生した地政学リスクが結果的に世界全体に影響を及ぼす場合もあります。

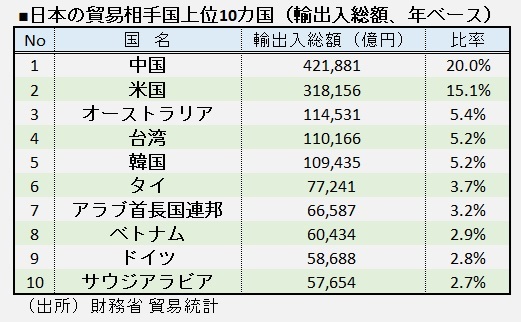

世界経済全体に影響を及ぼす例としては前述の米中対立が挙げられます。米国と中国は世界第1位と2位の経済大国ですが、両国と経済的に親密な関係にある国・地域は全世界に広がっています。財務省の貿易統計によると、日本の貿易相手国上位10カ国の推移(輸出入総額、年ベース)では米国と中国が上位1、2位を占めています。経済面での米中対立が強まれば日本を含む世界各国・地域の経済に与える影響は甚大となり、それに伴って金融・株式市場にも大きなインパクトを与えることは避けられません。

中東問題やロシア・ウクライナ紛争などは、エネルギー・商品価格への影響を通じて世界経済にインパクトを及ぼすケースです。中東地域はサウジアラビアやアラブ首長国連邦(UAE)、イラン、イラクなど世界屈指の石油生産国があり、石油生産量シェアは世界全体の3分の1を占めているとされます。ロシアやウクライナは小麦やトウモロコシ、大麦など世界有数の穀物生産国です。

中東紛争や政変、ロシアとウクライナの戦争などにより、エネルギー資源や穀物などの商品の供給に問題が生じると、商品価格の急騰を通じて個人消費を下押ししたり、物価上昇を招いたりして、景気や株価などに大きな影響を与えることが懸念されます。実際、2022年のロシア・ウクライナ紛争では穀物商品の価格が急騰したことで世界的に物価が上昇し、景気が停滞する中でインフレーション(インフレ)が同時進行するスタグフレーションへの懸念が世界的な株安につながりました。

| <関連記事> |

地政学リスクが及ぼす物流への影響も見逃せません。世界のグローバル企業は東南アジア諸国連合(ASEAN)をはじめとする海外の低コスト地域に生産拠点を置くことで競争力向上や利益向上を成し遂げてきました。一方で部品や生産のサプライチェーン(供給網)が国境を跨いだものになったことで、地政学リスクの影響も大きく受けやすくなっています。製造拠点が多い地域で紛争や政変が起きればサプライチェーンの断絶を招いたり、中東紛争ではシーレーン(海上交通)の世界的要衝の封鎖などによる輸送問題が生じたりします。物流の混乱は経済損失の拡大やインフレ懸念につながります。

米中対立の1つに先端半導体分野での技術覇権の争いがあります。先端半導体は産業分野だけでなく、軍事産業など国家安全保障にとっても重要な役割を果たしていますが、この先端半導体の多くは台湾で製造されています。中国が台湾統一に向けて軍事力を行使する「台湾有事」のリスクも警戒されるなか、経済安全保障の観点から日米含めて既存のサプライチェーンの再構築に向けて対策を進めています。こうした分野で米中対立がより強まったり、供給懸念が広がったりすればマーケットに及ぼす影響も大きくなりかねません。

| <関連記事> |

地政学リスクが特定の地域でとどまるケースもあります。一例は2011年に起きた東日本大震災が挙げられます。震災による日本経済への打撃や福島原発事故による不安の高まりもあって日経平均株価は大きく値下がりしましたが、米国株への影響は限られました。地政学リスクは起きた場所や事象、その内容によって、その地域におけるリスクの深刻度合いとマーケットへの影響の大きさの度合いは必ずしも一致しないケースがあることも覚えておきましょう。

「QUICK Money World」には、会員登録しなければ読めない記事があります。ご興味がある方はぜひ無料会員登録をお試しください。メールアドレスの登録だけでなく、Googleアカウント・Apple ID等でも登録できます。人気記事を紹介するメールマガジンや会員限定オンラインセミナーなど、無料会員の特典について詳しくはこちらから!

「地政学リスク」が高まると株価はどうなる?

地政学リスクが高まると株価はどうなるのでしょうか。株式はリスク資産の代表的な金融商品です。地政学リスクが高まった局面では、投資家は資金をリスク資産から安全資産に映す傾向があり、その結果、株価の下押し要因になるという流れです。株価の下押し圧力には短期的なものと中期的なものとに分かれます。

金融市場で投資家が極度に嫌うのが「不透明感」といわれます。リターンの振れ幅が大きくなるリスク要因が増えると予想されると、積極的な投資を控えざるを得なくなるからです。ある地域での戦争や紛争が起きると、価格変動要因の1つが増えることで先行き不透明感が高まり、株売りで反応するという構図です。経済への具体的な影響などについてはある程度の時間を経過して織り込まれていきますが、初動の反応としては「地政学リスク=株売り」になりやすいのです。

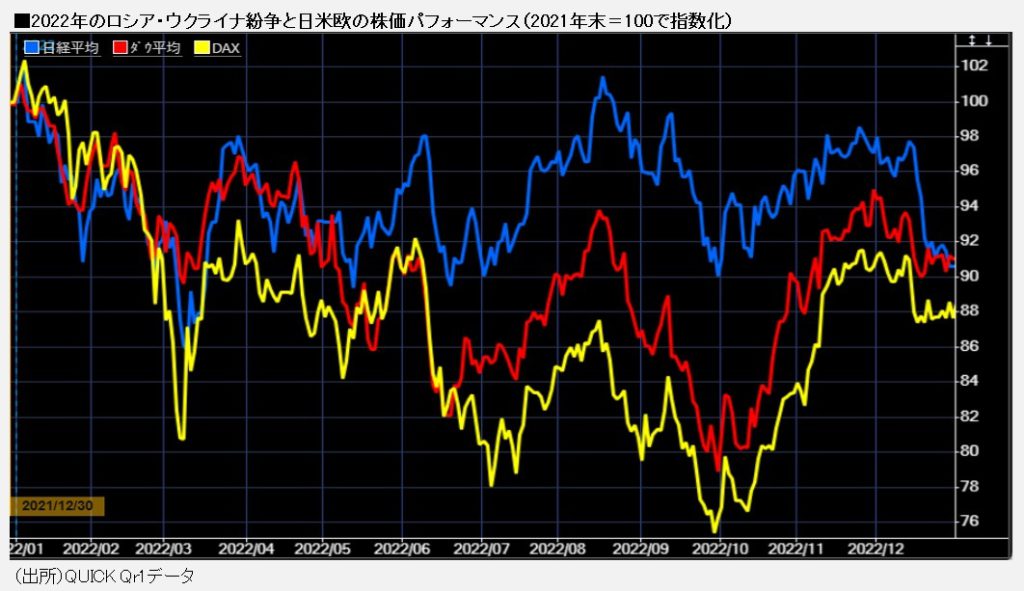

また、地政学リスクが発生した場所によって、地理的・経済的な関係から特に影響が大きいと想定される地域の株価は大きくマイナスの影響を受けやすくなります。ロシアによるウクライナへの軍事進攻では前述の通り、スタグフレーション懸念が世界的に広がり、各国の株価を下押ししました。ただ、その程度には差があり、2022年の年間ベースの日米欧の株価をみると、日本(日経平均株価)と米国(ダウ工業株30種平均)の下落率は9%前後だったのに対し、欧州(ドイツ株指数)は11%の下落率を記録しました。

欧州最大の経済大国であるドイツは天然ガス調達のロシアへの依存度が大きく、ウクライナ危機をきっかけに脱ロシアを進めざるを得なくなりました。その結果、エネルギー資源の調達コストが大きくなったことでドイツ経済は深刻な状況に陥り、世界各国と比較した相対的な影響の大きさから株価も大きく値下がりしたというわけです。

相場全体では短期的に株売りで反応しやすい地政学リスクですが、地政学リスクの高まりが株価に好影響を与える銘柄やセクターもあります。地政学リスクが高まった時に株式市場でプラスの反応を示す代表例が軍事関連や防衛関連といった銘柄群です。エネルギー資源など商品相場の上昇を受けてエネルギーや資源関連の銘柄も買われることもあります。地震や台風などの自然災害による被害を受けた際には、被害を受けた地域のインフラ復旧や復興に従事する建設や建機などの復興関連とされる銘柄も物色されることがあります。

地政学リスクは、相場全体としては短期的には「株売り」でまず反応し、中期的には経済に及ぼす影響の大きさが株価の下押し圧力の度合いを決めることになります。一方、経済的な悪影響が限られたり、地政学リスクの高まりをきっかけに政府・金融当局による金融・財政政策の発動があったりすれば、その後の株価は持ち直す可能性もあります。地政学リスクが高まった場合、短期的に株価が下がった局面で安易に押し目買いに動くことは避け、実体経済への影響や各国の政策推進の有無などを冷静に分析したうえで買いのタイミングを見極めてから投資行動に移すようにするといいでしょう。

「地政学リスク」が高まると為替はどうなる?

次に、地政学リスクが高まった場合に外国為替市場で円相場はどうなるのでしょうか。地政学リスクに対する円相場の反応としては、安全資産の位置付けから円が買われやすいとの解説が一般的になされています。なぜ有事で円高になりやすいのでしょうか。

前述の通り、地政学リスクが高まると株式などのリスク資産から安全資産に資金を映す投資行動がみられます。安全資産の代表は国債ですが、通貨では中立国のスイスフランとともに円も低リスク資産の1つとされています。

円は超低金利通貨の代表格です。投資資金は通常、金利の低い資産から金利の高い資産に向かう傾向があります。マーケットがリスク選好の局面では低金利の円を借り入れて高金利の通貨に交換(=円売り)して運用する円キャリートレードが活発化しやすくなります。その状況で地政学リスクが意識されると、今度は一転してリスク回避の流れが強まる結果、円キャリートレードの逆回転(円買い)が起きて円高になりやすいというわけです。低金利通貨の円は金利差の観点で買われるよりも売られているケースが多いため、リスクが高まった場面では巻き戻しの円買い(円高)が起きやすいのです。

日本が世界有数の債権大国(貸すお金のほうが借りるお金よりも多い国)であることも有事の円買いにつながるとの指摘もあります。地政学リスクの高まりで経済やマーケットが混乱した際、日本企業や投資家などが海外の保有資産を国内に引き上げる動き(=円買い・他国通貨売り)が強まることで、円高になるという理屈です。同じような理由で、安全資産・低リスク資産と位置付けられる金や債券なども地政学リスクが高まる局面では買われやすいとされています。

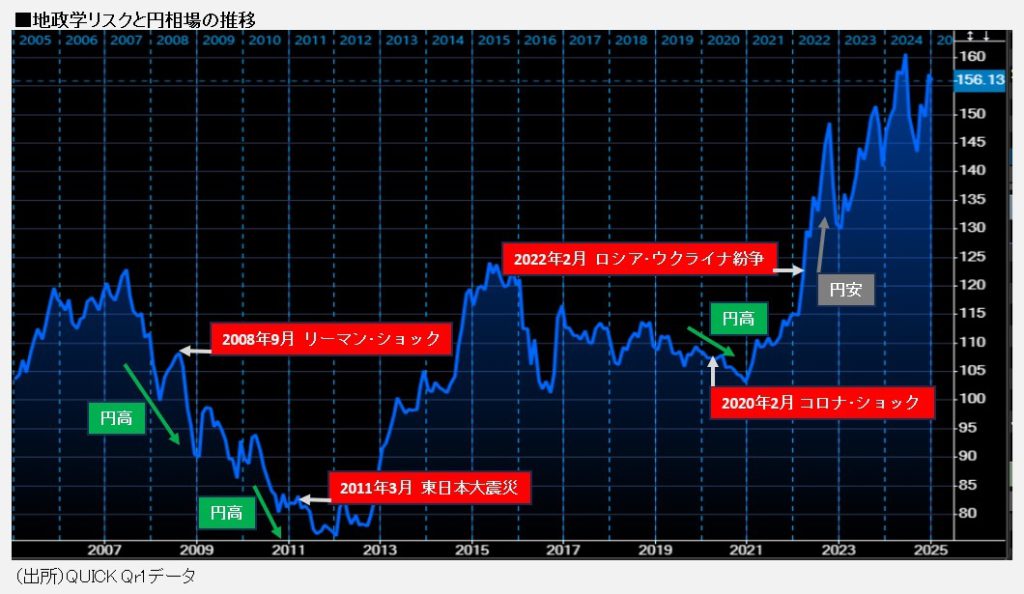

こうした有事の円買いは、2008年に起きた世界的な金融危機であるリーマン・ショックや、2011年に起きた未曽有の自然災害・原発事故である東日本大震災では実際に起きて、対ドルの円相場は1ドル=70~80円台の円高水準を付ける場面がありました。

もっとも、直近で起きたロシア・ウクライナ紛争では総じて有事の円買いとはなりませんでした。地政学リスク発生直後こそ円買いの動きがみられたものの、間もなくして円は売られるという結果になっています。

ロシアがウクライナに軍事侵攻を開始した2022年2月24日から1カ月間の対主要通貨に対する円相場の動きをみると、対ドルでは1ドル=115円台から122円台、対ユーロでは1ユーロ=130円台から134円台、対英ポンドでは1ポンド=154円台から161円台にそれぞれ円安(=円売り)が進みました。ロシア・ウクライナ紛争の場合、日本がロシアの隣国に位置することから有事の円買いが進まなかったとの解釈もあります。

2022年当時の経済・金融市場の環境は、新型コロナウイルス危機による世界的な超金融緩和政策を経て米国を筆頭にインフレ懸念を背景とした利上げ局面に移行したタイミングでもありました。そこにロシア・ウクライナ紛争によって穀物価格などの上昇を通じたインフレ圧力が一段と強まる結果になり、インフレ退治を目的に米国は利上げを加速しました。利上げで米金利が上昇基調となるなか、国際決済通貨であるドル資産に投資資金が流入する有事のドル買いが優勢になる半面、景気低迷からの脱却に後れを取っていた日本の円はむしろ売られる結果になったとみられます。

為替レートは2つの通貨の交換比率なので、基本的には2通貨間の相対的な力関係や需給バランスによって決まります。2通貨間の力関係や需給を左右するのはその国の景気や財政、物価、金利などの動向の影響を強く受けます。地政学リスクが起きた場合、為替の瞬間的な動きとして低リスク資産通貨とされる円が買われる場面もありそうです。ただ、ここ最近の動きでは中長期的には「地政学リスク=円高」という定説も崩れつつあります。地政学リスクを受けた為替相場の動きについては、2通貨間のファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)の良し悪しなどを反映した動きが、価格決定の大きな要因になる可能性が高いということを理解しておく必要がありそうです。

まとめ

「地政学リスク」とは、特定の地域の政治的・軍事的・社会的な緊張の高まりが、地理的な関係によってその周辺地域および世界の経済の先行きを不透明にしたり、特定の金融商品の価格を変動させたりするリスクを指します。戦争や紛争、国家間の対立といった地政学リスクが高まると、世界経済全体やエネルギー資源などの商品価格、サプライチェーン(供給網)などの物流への影響などを通じて、金融・株式市場に大きな影響を及ぼすことがあります。地政学リスクの高まりはリスク資産である株式の下押し圧力となり得るほか、為替相場にも影響を及ぼします。

2025年1月20日には共和党のドナルド・トランプ氏が米大統領への返り咲きを果たし、第2次トランプ政権が発足しました。トランプ氏は「アメリカ・ファースト(米国第一主義)」の旗印のもと、中国を始めとする世界各国に対し関税強化を進める方針を表明しています。そのため、米国の保護主義政策の推進による世界各国との軋轢により、地政学リスクが高まりかねないとの警戒感が広がっています。地政学リスクが世界経済やマーケットに及ぼす影響を過去の事例で確認することは、今後の投資スタンスを決めていくうえで有効な判断材料の1つになるでしょう。

| <関連記事> |

「QUICK Money World」の有料会員になるとすべての記事が読み放題になります。他にも企業の開示情報やプレスリリースをメールで受け取れる「企業情報お知らせサービス」、業績データや分析ツールなど、マーケット予想や企業分析まで行いたい方にピッタリの機能が盛りだくさん。メールアドレスの登録だけでなく、Googleアカウント・Apple ID等でも登録できます。有料会員の特典について詳しくはこちらから!