【QUICK Money World 荒木 朋】株式市場では土日および祝日、年末年始(12月31日~1月3日)を除くすべての日で取引が行われていますが、株式市場関係者の間では8月中旬のお盆期間にあわせて夏休みを取得する人は少なくありません。夏季休暇で市場参加者が減少すると株式の取引量も少なくなりがちになることから、この時期を「夏枯れ相場」と呼ぶことがあります。本記事では「夏枯れ相場」に関する基本知識を押さえたうえで、夏枯れ相場では取引や株価にどのような影響を与えるのか、夏枯れ相場が起きた場合に取るべき賢い対策などについて詳しく解説していきます。

「夏枯れ相場」とは?

「夏枯れ相場」とは、夏場に株式取引を行う市場参加者が減り、株式市場の取引量が減少して相場の動きが鈍くなることを意味する相場格言の1つです。日本では多くの市場参加者が8月中旬のお盆期間を中心に夏季休暇を取得することが多く、株式市場では相対的に取引量が減少する傾向があるとされます。市場参加者が少なくなると相場は閑散となり、株価の方向感が乏しくなりやすいといわれています。

なお、上場銘柄のうちで3月期決算会社が圧倒的に多いことが夏枯れ相場の遠因とも考えられます。企業業績に関連しては4~5月にかけて前期決算の実績や今期見通しが明らかになります。決算発表と前後して中期経営計画が策定されたり、6月に定時株主総会が開催されると、重要イベントの通過で一巡感も出ます。業績面でみると、7~9月は、中間決算が発表される秋までの「端境期(はざかいき)」ともなりがちです。

話を株式需給に戻します。夏場は実際に株式取引量が少なくなるのでしょうか。

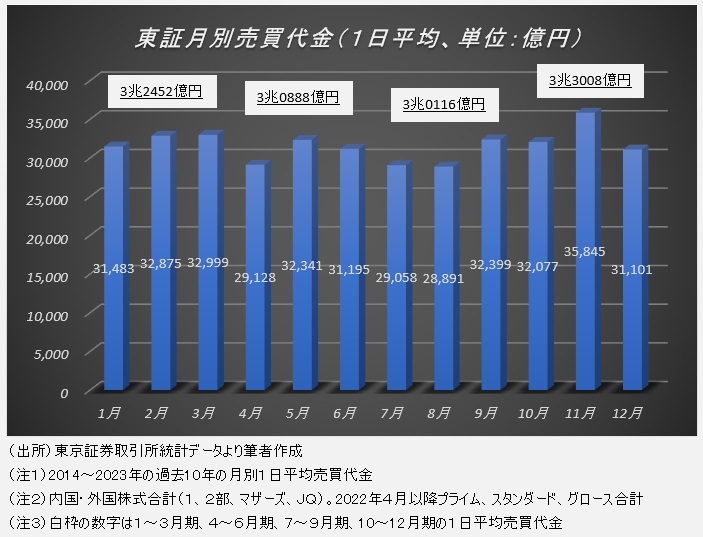

東京証券取引所が公表する東証上場企業の月別の売買代金(1日平均)の状況を調べたのが以下のグラフです。2014~2023年の過去10年の月別1日平均売買代金は、取引量が最も少なくなる月が8月で2兆8891億円でした。反対に最も取引量が多かった月は11月の3兆5845億円でした。

1~3月期を「冬」、4~6月期を「春」、7~9月期を「夏」、10~12月期を「秋」として四半期ごとの1日平均売買代金を調べると、取引量が最も少ないのが夏(3兆116億円)で、最も多いのが秋(3兆3008億円)となっています。東証の売買代金データをみる限り、「夏枯れ相場」は実際に起こる現象だということがいえそうです。

日本の市場参加者のみならず、海外投資家も夏季休暇を取得する人が多いといわれています。海外投資家は現在、東証全体の売買代金シェアの6~7割を占めており、海外投資家の多くが夏季休暇を取得すると取引量に影響することは小さくないとみられます。

また、海外投資家の投資行動は相場が上がる時に買い、下がる時に売りを続ける「順張り」の傾向があるとされています。順張り姿勢の海外投資家の取引参加が減ることで、相場の方向感が見出しづらくなるともいわれます。

閑散相場になると株価の方向感が乏しくなる一方、取引量が減少することで市場の厚みに影響が及ぶため、ちょっとした材料でも株価が通常よりも過敏に反応しやすくなり、株式相場は上下に振れるリスクが高まるとの指摘もあります。この指摘に対しては、近年ではインターネット取引が主流となり、どんな場所でも手軽に取引することができる環境になっているため、相場変動は昔ほど顕著にはみられないとの声もあります。ただ、相場変動リスクを避けるためにも積極的な売買を控えようとする市場参加者も増える傾向にあるようです。

「QUICK Money World」には、会員登録しなければ読めない記事があります。ご興味がある方はぜひ無料会員登録をお試しください。メールアドレスの登録だけでなく、Googleアカウント・Apple ID等でも登録できます。人気記事を紹介するメールマガジンや会員限定オンラインセミナーなど、無料会員の特典について詳しくはこちらから!

「夏枯れ相場」はホントなの?

夏枯れ相場では、市場参加者が少なくなることから株式の取引量が相対的に減少する傾向があることを説明しました。夏枯れ相場における株価への影響についても少し触れましたが、実際に日経平均株価がどのように動いたのか確認してみましょう。

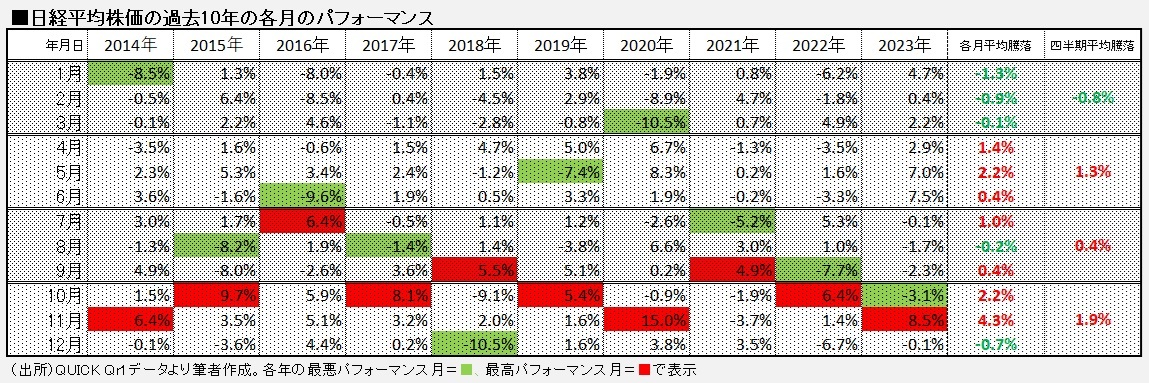

日経平均株価の過去10年(2014~2023年)の各月のパフォーマンスを示したのが以下の表です。

過去10年のデータで確認すると、各四半期(春・夏・秋・冬)の日経平均株価の平均騰落率では冬(1~3月期)が唯一のマイナス(0.8%安)となりました。夏(7~9月期)はかろうじてプラス(0.4%高)を確保したものの、四半期ベースでは下から2番目のパフォーマンスとなりました。

興味深いのは、過去10年の株価パフォーマンスで各年の最高と最悪のパフォーマンス月を切り取って調べてみると、夏に最悪パフォーマンスとなったのが4回と最も多かった点です。一方、最高パフォーマンスを記録したのも3回と秋(10~12月期)の7回に次ぐ多さとなっています。これについては、前述の通り、市場参加者が減るなかで材料に対して株価が過敏に反応するという説明に信ぴょう性があることを示しているといえそうです。

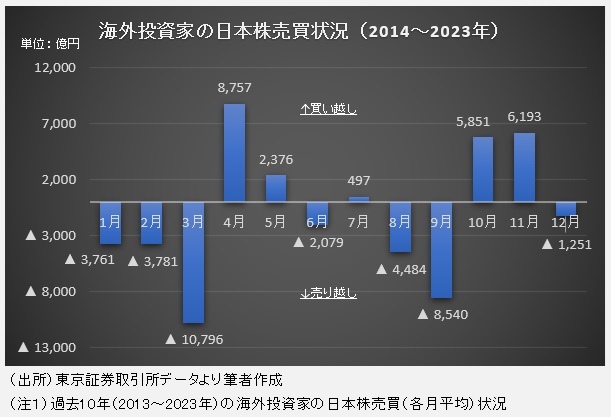

夏休みシーズン入りで海外投資家が積極的な売買を控える影響も無視できません。2014~2023年までの過去10年の海外投資家による日本株売買(各月平均)状況を調べると、8月と9月はそれぞれ4484億円、8540億円の売り越しと、3月(1兆796億円の売り越し)に次ぐ高水準の売越額となっています。

3月は2020年に世界を襲った新型コロナウイルス感染拡大の影響で金融市場がパニックに陥り大幅に株式を売り越したことが影響しています。8、9月はそれに次ぐ売越額となっており、売り越し規模の大きさが分かります。過去10年で海外投資家が8、9月に買い越したのはいずれも1回しかなく、夏場はやはり買いを手控える傾向にあるようです。夏季休暇中のリスクヘッジとして持ち高調整の売りを出しやすいことも影響しているとみられます。

日経平均株価が夏場に大きく下げたのは直近で2022年9月でした。新型コロナ対策の大規模金融緩和実施の副作用で世界でインフレ加速への懸念が台頭するなか、欧米を中心とした中央銀行が相次いで大幅かつ急速な利上げを行い、先行き景気への悪影響を警戒した売りが出たためです。世界的な株安に日本株も巻き込まれ、日本の株式市場のメーンプレーヤーである海外投資家も売り姿勢を強めたため、大きな下落となりました。

半面、2021年9月の日経平均株価は4.9%高と、月間ベースで同年の最高のパフォーマンスを記録しました。当時の総理大臣だった菅義偉首相(自民党総裁)が支持率の低迷などを理由に同年9月実施の自民党総裁選挙への出馬を断念し、退陣を表明。次期首相による景気浮揚策の実施などへの期待が高まったことが買いを誘いました。

夏枯れ相場は米国にも当てはまるのでしょうか。米国株で指摘される有名なアノマリー(経験則)の1つに、7月4日の独立記念日から9月第1月曜日のレーバーデー(労働者の日)まで株価が上昇しやすいとされる「サマーラリー」があります。市場参加者が夏の長期休暇に入る前に株式を買うことが多いためといわれています。

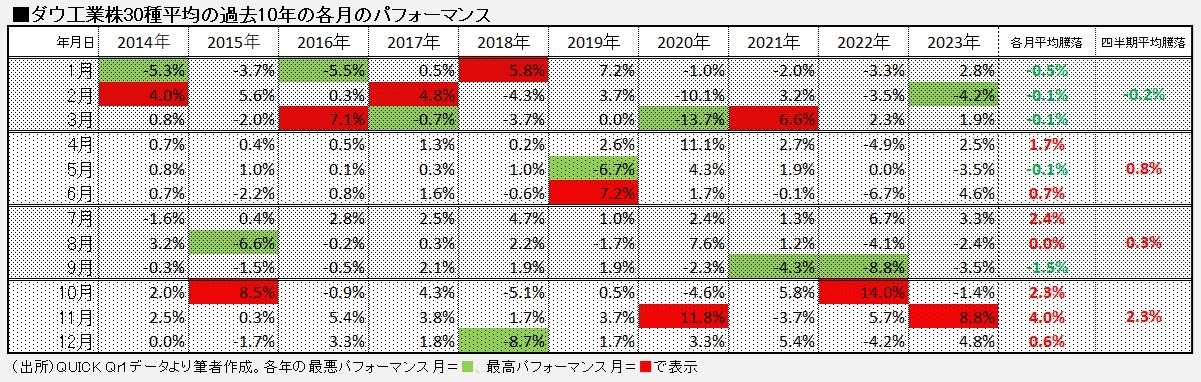

しかし、近年の状況をみると、どちらかといえば日本と同じように夏枯れ相場の傾向が見て取れます。米国の主要株式指数であるダウ工業株30種平均の過去10年(2014~2023年)の各月のパフォーマンス状況を調べると、日本と同様に四半期ベースでは夏(7~9月期)は下から2番目のパフォーマンスでした。各年で最悪のパフォーマンス月を記録した回数も夏は3回と冬(1~3月期、5回)に次ぐ多さでした。

夏枯れ相場では、市場全体が薄商いとなりやすく、相場の変動リスクも高まりやすい点には注意する必要があります。

「夏枯れ相場」の対策は?

ここまで夏枯れ相場とは何かという点や株価に及ぼす影響などについてみてきましたが、過去の傾向を踏まえたうえで夏枯れ相場の環境下でどのように対処していけばいいのでしょうか。

相場格言「休むも相場」を実践しよう!

夏枯れ相場は市場参加者が減り、閑散相場となりやすく、その結果として相場の変動リスクが高まりやすい傾向があります。そのため、まずは相場全体に影響しそうな政治経済状況やイベントなどを整理したうえで、それらが株価にとってポジティブな材料が多いのか、ネガティブな材料が多いのかを自分なりに分析・判断しましょう。ポジティブ材料が多ければ買い目線の投資姿勢を持つことは問題ないでしょう。

ただし、特段の好材料がないと判断される場合は慎重姿勢で臨むのが得策です。前述の通り、日本株市場のメーンプレーヤーである海外投資家は夏場に積極的な買いを控える傾向があると過去の統計データが示しています。上値を買う投資家が少なければ、利益の獲得チャンスも期待しづらくなります。

「休むも相場」という相場格言があります。年中、株式取引を繰り返していると客観的に相場全体を見えなくなり、冷静な投資判断ができなくなることがあるため、売り買いだけでなく「休む」ことも大切な投資行動であることを表現した格言です。順張りの傾向がある海外投資家が積極的な買いを控えているなら、自分自身も売買を手控えたり、持ち高をいったん減らして相場の下落リスクに備えたりすることも考えましょう。

サマーストックなど夏をテーマにした個別株で勝負も!

相場が閑散となると、株価の上昇要因となる個別の材料やテーマ性を持った、いわゆる材料株やテーマ株が人気化することがあります。夏場に入ると買われやすくなるテーマ株の1つとして「サマーストック(猛暑関連株)」があります。夏の気温上昇に伴って売り上げが大きく伸びると期待される業種や業態をサマーストックといい、分かりやすい業態でいえばビール株やアイスクリーム株、エアコン関連株などが挙げられます。

例えば、サッポロホールディングス(2501)、アサヒグループホールディングス(2502)、キリンホールディングス(2503)の大手ビール3社、英国風パブチェーンを展開するハブ(3030)、エアコン関連ではダイキン工業(6367)、富士通ゼネラル(6755)などが挙げられ、ほかにも多くのサマーストックが株式市場に上場しています。

サマーストックに買いを入れるタイミングには十分に注意する必要がありますが、相場全体の方向感が乏しい時にはテーマ性のある個別株で勝負するのもいいでしょう。

サマーストックの詳しい銘柄リストは以下を参照してください。

⇒テーマ株「サマーストック」

夏枯れ後を見据えた仕込み時期と捉えよう!

先に「休むも相場」の重要性について説明しましたが、この時期に相場の現状分析と先行きの見通し、個別では好業績で株価の伸びしろが大きい銘柄のリストアップなど、夏枯れ相場の後のシナリオを見据えて準備を進めることはとても大切です。

先に示した日経平均株価とダウ工業株30種平均の過去10年の各月のパフォーマンス、および海外投資家の日本株売買状況をもう一度じっくり見ると、示唆に富むデータが示されていることが分かります。

日経平均株価、ダウ工業株30種平均ともに四半期ベースの平均騰落率で秋(10~12月期)のパフォーマンスが最も良く、日経平均に至っては過去10年のうちで秋に最高パフォーマンスとなった年が7回もありました。海外投資家による日本株売買も夏に売り越し基調となった後、秋は買い越し基調に転じていることが分かります。

この状況をみると、夏枯れ相場では積極的な買いを手控えつつ、相場の押し目(下げ)の局面では業績好調で先行きの業績上振れが期待できそうな銘柄などにタイミングよく買いを入れておくことが重要であることを示唆しています。夏枯れ相場の時期はその後の利益獲得につなげる仕込み時期と捉えて戦略的な投資行動をするといいでしょう。

積立投資は継続が力なり!

新NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)などを活用して積立投資をしている人は、相場の季節性などにとらわれず積立投資を継続するのが賢明です。NISAやイデコは少額からでも始められてコツコツと積み立てながら投資する長期投資向きの金融商品で、相場の上げ下げに一喜一憂する必要のない点がメリットの1つです。

| <関連記事> |

積立投資は、投資信託などの金融商品を一定額で定期的に買い続ける手法のことで、「ドルコスト平均法」ともいいます。相場の上げ下げにかかわらず定期的に買い付けを行うことで、価格が安い時は購入量が多くなり、反対に価格が高い時は購入量が少なくなり、結果的に平均購入単価を引き下げる効果が期待できるメリットがあります。

また、相場の変動が大きいとどうしてもその値動きに一喜一憂することがありますが、定期的に一定額を購入するため、短期的な値動きや自分自身の感情に左右されることなく投資することができる点も大きなメリットの1つです。

積立投資は、まさに「継続は力なり」を体現する投資手法です。夏枯れ相場の影響で方向感に乏しい展開が続いている局面はむしろ安く買える絶好のチャンスと思って投資を継続するといいでしょう。

2024年の夏はどうなる?

最後に2024年の夏はどんな相場展開になるのか大胆に予想してみましょう。とはいえ、未来の相場展開を正確に予測するのは「株のプロ」と呼ばれる専門家でも至難の業です。ここでは、過去10年の統計データで示された通り2024年も夏枯れ相場になることを前提に、この夏以降に予定されるイベントを整理し、株式市場に及ぼす影響を考察していきたいと思います。

まずは金融政策です。世界の中央銀行による金融政策は2022年以降の利上げ局面からの転換点に差し掛かっています。カナダ銀行(中央銀行)は2024年6月5日、足元でインフレの鈍化が進んでいるとして政策金利を4年ぶりに引き下げると発表。主要7カ国(G7)の先陣を切って金融緩和に踏み切りました。その翌日には欧州中央銀行(ECB)が4年9カ月ぶりの利下げを発表しました。

一方、日本銀行は2024年3月にマイナス金利政策の解除を決定し、17年ぶりに利上げに踏み切りました。日銀はその後も金融政策の正常化に向けた政策を推し進めるとの見方があります。海外の主要中銀が金融緩和に舵を切る半面、日銀が金融引き締め方向に動けば日本との金利差縮小を通じて外国為替市場で円安圧力が弱まる可能性もあります。為替が円高トレンドに転じるようだと、日本の輸出関連株への逆風となりかねません。

米連邦準備理事会(FRB)による利下げ開始がいつになるのかも焦点です。米国は高い金利水準が続いているにもかかわらず、底堅い景気と企業業績に支えられて米国株は高値圏で推移しています。米利下げが遅れれば円に対するドル高基調の持続(=円安基調の持続)を通じて日本株を支える可能性があります。この夏は米経済の底堅さが続くのか、それとも変調をきたす兆候がみられるのかが、夏枯れ相場での株価の浮沈を左右する大きな要因になりそうです。

米国発のイベントでは、11月に控える米大統領選挙の行方も株価の変動要因となります。米大統領選挙と米国株の関係をみると、選挙前年に米国株は上昇する割合が高く、選挙年は前年に比べてパフォーマンスはさえないものの上昇が続くアノマリーが指摘されています。ただし、選挙戦が進む過程で選挙結果を含む不透明要因が意識されるため、11月の投票日に向けては投資家の様子見姿勢が強まって株価は方向感なくもみ合う展開になりやすいともいわれています。夏枯れ相場と相まって海外投資家の様子見姿勢が強まる可能性を考慮すると、夏場の株価が上値を追う展開は想定しづらいかもしれません。

| <関連記事> |

国内では日銀の金融政策の行方が株価を大きく左右する可能性がありますが、もう1つ注目すべき政治のイベントがあります。それは、岸田文雄首相の9月末の自民党総裁任期満了に伴う自民党総裁選挙です。岸田首相は再選をにらみ、総裁選前に内閣改造・党役員人事を行うとの報道も出ています。

前述の通り、2021年9月は当時の菅首相が支持率低迷などを理由に自民党総裁選への出馬を断念し、退陣を表明。次期首相による景気浮揚策の実施などへの期待感から日経平均株価は大きく上昇した経緯があります。岸田首相の支持率は低空飛行を続けており、仮に新たな顔となる次期首相が誕生し、政策期待が高まるような展開になれば、株価にはアップサイドの要因になるかもしれません。

国際的なスポーツイベントでは、7月下旬からフランス・パリで開催されるオリンピック(パリ五輪)が注目されます。夏枯れ相場では個別に材料の出た銘柄やテーマ株などを物色する傾向が強くなりがちで、夏場は特にサマーストック株に関心が集まりやすくなることを先に説明しました。それに加えて、今回はパリ五輪が開催されるため、材料株・テーマ株への関心は一段と高まるかもしれません。

日本オリンピック委員会(JOC)のパートナー企業やメダル有力候補選手が所属する企業・スポンサー企業などが「パリ五輪関連銘柄」と位置付けられますが、こうした銘柄は日本選手の活躍次第で株価も大きく反応する可能性があるため、パリ五輪関連銘柄は事前にチェックしておくといいでしょう。

「パリ五輪」に関連した詳しい銘柄リストは以下を参照してください。

⇒テーマ株「パリ五輪」

まとめ

「夏枯れ相場」とは、夏場に休暇を取る人が増えて株式市場参加者が少なくなり、株式市場の取引量が減って相場の動きが鈍くなる状況のことをいいます。夏枯れ相場では市場全体が薄商いとなりやすく、その分、相場の振れも上下に大きくなるリスクがあります。日本の株式市場のメーンプレーヤーである海外投資家も夏休みシーズンに入るため、積極的な買いが入りづらい面も指摘されています。

こうした状況を踏まえ、夏枯れ相場では「休むも相場」の格言にならって持ち高をいったん減らしたり、積極的な売買を手控えたりして、夏枯れ後の相場展開を見据えた仕込みの時期と捉えた投資戦略をとるのが1つの手です。相場全体の動きが鈍くなるなら、夏場に盛り上がるサマーストック(猛暑関連株)を物色するなど、個別材料株やテーマ株に注目するのもいいでしょう。

2024年は世界の中央銀行の金融政策が転換点に差し掛かり、夏にかけて各国中銀による金融政策の次の一手が注目されています。各国の金融政策の動向に加え、7月にはパリ五輪開催、9月は自民党総裁選挙、11月は米大統領選挙と注目イベントが目白押しとなっています。夏枯れ相場の傾向にならって積極的な上値追いには慎重になりつつ、各イベントの相場への影響を注視しながら柔軟な投資戦略を練ってみてはいかがでしょうか。

「QUICK Money World」の有料会員になると、最新のマーケットトレンドを解説したニュースが読み放題になります。他にも企業の開示情報やプレスリリースをメールで受け取れたり、業績データや分析ツールなど、マーケット予想や企業分析まで行ったりしたい方にピッタリの機能が盛りだくさん。メールアドレスの登録だけでなく、Googleアカウント・Apple ID等でも登録できます。有料会員の特典について詳しくはこちらから!

過去に調査したことがあるが、7月から9月中旬(シルバーウィーク)頃までは相対的に出来高が少ない時期といえる。閑散相場は積極的な買いにつながりにくく価格も抑制されがちなので、「夏枯れ相場」は根拠のあるアノマリーと言える…が、それは市場の論理なのだ。企業自体の本質価値には何ら影響しない。この「市場価値と本質価値にズレが生じている」状況というのは、投資家がアルファを獲得するチャンスである。アリとキリギリスよろしく、みんなが休んでいる、そんな時にせっせと銘柄分析をして弾を準備しておくのが優れた投資家であると、私は考える。アリ投資だ。