【QUICK解説委員長 木村貴】前回のコラムで、トレードオフと機会費用について触れました。「何かを選択すれば、別の何かをあきらめざるをえない」という状況がトレードオフです。そして何かをあきらめた結果、失った利益をコスト(費用)だと考え、機会費用と呼びます。

今回は、この2つのキーワードについて、もう少し掘り下げてみましょう。

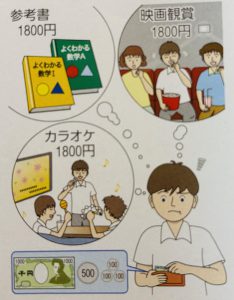

映画、カラオケ、参考書

まず、ある高校生向けの教科書に載っている、トレードオフと機会費用に関する説明を、アレンジして紹介します。

トレードオフと機会費用 『詳述政治・経済』(実教出版)より

あなたが高校生で、手元に1800円のお小遣いがあったとします。そのお金で映画を見ることもできれば、友だちとカラオケを楽しむこともできますし、数学の参考書を買って勉強することもできます。映画を選択すれば、カラオケや参考書をあきらめなければなりません。何を選択するかは、トレードオフの関係にあるといえます。

かりに映画を選んだとしましょう。この場合の機会費用について考えましょう。

あらためて、機会費用とは、ある選択肢を選んだ際に、選ばなかった選択肢が与えてくれたであろう、失われた利益のことです。選ばなかった選択肢が複数ある場合は、その中で最大の利益を指します。

ここで教科書に載っていない補足説明をします。最大の利益といっても、それを具体的な金額で示すことはできません。選択から得られる利益は、金銭的なものとは限らないからです。精神的な満足も含みます。それは金銭に換算することが難しいか、不可能なものです。

映画、カラオケ、参考書で得られる利益を、それぞれお金の額に換算できるでしょうか。「参考書で勉強して希望の大学に合格し、希望の会社に就職してもらえる給料は?」などと遠い将来のことを計算するのは無理がありますし、映画やカラオケの楽しみは、お金に換算するのがもっと困難でしょう。

それでも私たちは毎日何度も、複数の選択肢からどれかを選んでいます。選択肢の価値を具体的な金額で思い浮かべることはできなくても、どの選択肢が自分にとって、より価値があるかという順位は考えることができ、一番順位の高いものを選んでいるのです。

映画を選んだ場合、選ばなかった選択肢のうち、参考書よりもカラオケから得られる利益が大きかったとすると、それがこの選択の機会費用ということになります。それだけのコストをかけても、映画の利益はそれより大きいと考えたから、映画を選んだのです。

基本がわかったところで、応用編に進みましょう。トレードオフと機会費用を理解していれば、よくある勘違いをしなくて済むという話です。

割れた窓ガラス

ある町で、子どもがボールで遊んでいて、パン屋の窓ガラスを割ってしまいました。パン屋の主人は怒って飛び出してきますが、子供はもう逃げた後でした。近所の人が集まってきて、パン屋の主人をなぐさめます。「窓を割られたのは運が悪かった。でも悪いことばかりじゃないぞ」

割れた窓ガラス 『世界一シンプルな経済学』(日経BP)より

たとえば、ほら、ガラス屋が仕事にありつくじゃないか。新しいガラスを入れる値段が2万円だとすると、それを受け取ったガラス屋は、それを別の店で使うだろう。その店の主人はまたその分を、という具合に、割れた窓ガラスは、次第に大きな範囲で収益と雇用を生むことになる。つまり、ガラスを割った子どもは、町に損害を与えるどころか、利益をもたらしたのだよ――。町の人たちはそう考えます。

さて、どうでしょうか。最初の「窓ガラスが割れたことで、ガラス屋が仕事にありつく」という考えは、間違っていません。子供がガラスを割ったことで、とりあえずガラス屋の仕事は増えます。ガラス屋は喜んだでしょう。

でも、よく考えてみましょう。ガラスを割られたパン屋の主人は、ガラス屋に2万円を払いますが、本当はその2万円で、靴屋で新しい靴を買うつもりでした。ガラスはどうしてもはめなければならないので、靴はあきらめるしかありません。靴屋も、入るはずだった2万円の収入がなくなります。

つまり、靴屋への注文がなくなってガラス屋に注文が来ただけで、新しい収益や雇用はどこにも生まれていません。町の人たちは、目の前にいるパン屋と、ガラスをはめにくるガラス屋のことしか考えず、靴屋という第3者の存在に思い至りませんでした。町の人たちはまもなく、パン屋に真新しい窓ガラスが輝くのを目にすることでしょう。ですが、注文されずに終わった靴を見ることはありません。

これは19世紀フランスのエコノミスト、フレデリック・バスティアの考えた寓話をアレンジしたものです。この寓話を著書『世界一シンプルな経済学』で紹介したアメリカの経済ジャーナリスト、ヘンリー・ハズリットは「人は、直接目に映るものしか見ない」と人間の陥りがちな過ちを指摘しています。

トレードオフと機会費用を使って考えてみましょう。パン屋の主人は、2万円のお金をガラスを買うのに使ったら、靴を買うのはあきらめなければなりません。これはトレードオフです。

そして、本当は靴を買いたかったのに、ガラスを割られたせいで、新しいガラスを買うことを選ばざるをえませんでした。その結果、靴から得られる利益をあきらめました。これが機会費用です。

つまりパン屋は、ガラスを割られたことで、靴の利益を失うという、見えないコストを払ったのです。それによって、靴屋は収入を失い、靴の材料である革を販売する革屋も収入を失い、革を牛から取る牧場も収入を失い、といった具合に、見えないコストは膨らんでいきます。「ガラスが割られたおかげで新しい収益が生まれた」などと喜ぶのは一面的な見方です。

生まれなかった雇用

それでは最後に、もっと大規模な例を考えてみましょう。政府の公共事業です。

政府が資金を投じて、橋を建設するとしましょう。橋の建設を請け負った工事業者だけをみれば、橋を建設しない場合より雇用が増えることは間違いありません。

新しい橋 『世界一シンプルな経済学』(日経BP)より

ですが橋の建設に使われるのは税金です。橋に使われた予算は1円残らず、納税者が払ったお金です。橋が100億円かかるとしたら、納税者は100億円失います。つまり納税者は、ガラス代にお金をあてざるをえないパン屋と同じく、本当なら他に使えたはずの100億円のお金を取られたことになります。

橋の建設に雇われた労働者は目に見えますし、労働者が働くのも見えます。このため政府が掲げる雇用創出という名目は説得力を持ち、多くの人が納得しやすいでしょう。ですが、じつは、存在しなかったために目に見えないものがあります。それは、納税者が100億円を失ったせいで、生まれなかった雇用です。

建設プロジェクトで実現したのは、雇用の創出ではなく、せいぜい雇用の転換でしかありません。橋の建設労働者が増えた分、住宅建築現場、自動車工場、パソコン工場などで、労働者は減っています。

すると公共工事を支持する人はこういいます。立派な橋ができたのだから、その分、国は豊かになった。だからいいではないか、と。

この主張もまた、目に見えないものを忘れた議論です。橋は目に見えますが、建てられなかった住宅、作られなかった車やパソコンは目に見えません。その分、国は貧しくなります。「生み出されなかったこうしたものを見るには想像力が必要だが、それを持ち合わせている人は少ない」と、さきほどのハズリットは述べています。

経済について考えるときには、機会費用という、見えないコストを考慮に入れなければならないのです。

無駄遣いに終わる恐れ

一部の政治家や評論家は、最近の日銀の利上げに対して「時期尚早」だと批判し、むしろ日銀はお金の量を増やし、政府の発行する国債を市場で買い取り、政府はそのお金を公共事業にあて、景気の底支えをするべきだと主張しています。

この主張のどこがおかしいか、もうわかるでしょう。日銀がお金の発行量を増やせば、物価高でお金の価値が薄まり、人々の持つお金は実質少なくなります。「インフレ税」です。その分、他の目的にお金を使えません。トレードオフです。その結果、生まれるはずだった最新の製品・サービスが生まれなくなります。公共事業がもたらす見えないコスト、機会費用です。そのような犠牲を払ってまで、実行するに値する公共事業がどれだけあるでしょうか。

こう指摘すると、おそらく公共事業を支持する政治家や評論家は「不況で民間がお金を使わないから、代わりに政府が使うのだ」と反論することでしょう。しかし、お金はタイミングを見ず、やみくもに使うべきではありません。将来に備えた貯蓄が必要な時期もあります。それを無視して、政府が無理やりお金を使えば、公共事業によくあるように、結局は無駄遣いに終わる恐れが大きいでしょう。

私たちはトレードオフと機会費用を理解することで、身近な行動だけでなく、経済政策の是非も、より注意深く判断することができるようになるのです。