【QUICK解説委員長 木村貴】米国でよく、「政府の債務上限」が問題になる。今週も米議会予算局(CBO)が、米議会が連邦政府の債務上限引き上げに動かないと早ければ8月、場合によっては5月下旬にも一部借り入れの返済ができなくなり、政府がデフォルト(債務不履行)に陥る恐れがあると警告した。

米政府、債務上限引き上げなければ5月下旬にデフォルトも=議会予算局 https://t.co/KyJdeSe17X https://t.co/KyJdeSe17X

— ロイター (@ReutersJapan) March 27, 2025

ところで、債務上限が問題になると、米政府高官が「我が国はこれまでデフォルトに陥ったことは一度もない」と強調し、メディアも万が一、デフォルトに陥ったら米国史上初だと解説する。けれども、それは本当だろうか。

4回の債務不履行

前回、債務上限が問題になった2021〜23年、バイデン大統領(当時)はツイッター(現X)に投稿し、「米国は債務不履行国家ではない。私たちはこれまで一度も債務の支払いを怠ったことはない」と述べた。イエレン財務長官(同)も米紙ウォールストリート・ジャーナルへの寄稿で「米国はいつも期日どおりに支払いを済ませてきた」とし、「デフォルトしたことは一度もない。一度たりともだ」と強調した。

America is not a deadbeat nation.

— Joe Biden (@JoeBiden) May 3, 2023

We have never, ever failed to pay our debt. But MAGA Republicans are engaged in reckless hostage-taking by threatening to force America into default. It’s dangerous and wrong.

しかし、こうした政府高官の主張には専門家から疑問の声が上がっている。

財政専門家のアレックス・ポロック氏は2021年、政治専門紙ザ・ヒルへの寄稿で、米政府がデフォルトに陥ったことはないという主張に対し「完全に間違っている」と批判し、「米政府の明らかな債務不履行は過去に4回あった」と指摘した。同氏によれば、4回とは以下のとおりだ。

まず、1862年初め、米政府は南北戦争に伴う財政難により、紙幣の一種である要求払い約束手形がデフォルトに陥った。この手形は金との交換を義務づける兌換紙幣だった。政府は不履行を受け、完全な不換紙幣である「グリーンバック」(旧ドル紙幣)の印刷に踏み切ることになった。

また、ぐっと時代が下り、米政府は1968年、当時発行していた「銀証券」について、銀貨と引き換えるという約束の履行を一方的にやめた。銀証券はそれ以降、中央銀行である米連邦準備理事会(FRB)の発行するドル紙幣としか交換できなくなった。

それから、1971年の「ニクソン・ショック」がある。戦後の国際金融秩序の土台となったブレトン・ウッズ協定に基づき、外国政府が保有するドルを金と交換するという約束を、突然破棄した。当時のニクソン大統領は、ドルと金の交換停止、つまり金本位制の停止を一時的な措置と発表したが、結局、復活することのないまま、今に至っている。これにより、米政府は中央銀行を通じてドルを無制限に供給できるようになり、国債の大量発行による財政悪化をもたらした。

リバティー・ボンドの末路

米政府の4回のデフォルトのうち、とくに興味深いのは大恐慌時代の1933~35年に起こった、「リバティー・ボンド(自由公債)」のデフォルトである。少し詳しく紹介しよう。

1914年に勃発した第一次世界大戦で、米国は当初中立を保っていたが、1917年に英仏など連合国の側で参戦した。米政府は多額の戦費を賄うために、同年から翌1918年にかけて、リバティー・ボンドと呼ばれる一連の戦時国債を発行する。金貨による利子の支払いと元本の返済が義務づけられていた。

ちなみに、このとき際限ない国債発行への歯止めとして設けられたのが、今も残る債務上限だ。

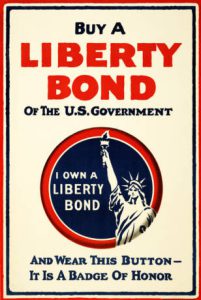

リバティー・ボンドの売れ行きは当初、芳しくなかった。そこで財務省は利率を引き上げるとともに、大々的な販促キャンペーンに乗り出す。著名な芸術家が販促ポスターの制作に協力したほか、チャーリー・チャップリン、ダグラス・フェアバンクス、リリアン・ギッシュら映画・舞台のスターが公の場に登場し、リバティー・ボンドの購入は愛国的な行動だという考えを広めた。

リバティー・ボンド購入を呼びかけるポスター(Wikipedia)

リバティー・ボンドは4回に分けて発行され、初期の発行分は、条件の有利な第4回発行分に乗り換えることができた。1918年10月に発行された、この第4回債の利率は4.25%、20年満期で、15年目の1933年10月以降、繰り上げ償還が可能となる条件だった。

相次ぐ国債発行により、財政は悪化した。1933年3月にフランクリン・ルーズベルト大統領が就任したときには、利子の支払いだけで国庫の金貨は底をつきかけていた。

この事態に米政府はどのように対処しただろうか。ルーズベルト大統領はまず、同年4月に発した大統領令6102号で、金の私的な所有を禁止した。次いで同年6月、米議会は両院合同決議で、過去と将来のすべての「金条項(金約款)」を一方的に無効にした。金条項とは、債務の支払いを金または同等の価値のもので行う契約上の取り決めのことだ。

これに基づき、米政府は国民に対し、金による返済を拒否し、公的債務はすべて金ではなく不換紙幣で返済すると定めた。債務の支払いを約束どおりの条件で行わないという定義に従えば、これはデフォルトである。

実際、経済学者のカーメン・ラインハート、ケネス・ロゴフ両氏は共著『国家は破綻する』で、このときの米政府の措置は、「債務再編」にあたるとする一方で、「公的債務のデフォルト」と呼んでいる。

なお、ラインハート、ロゴフ両氏は大恐慌時代のこのデフォルトについて「緩和的な財政・金融政策を通じて経済をデフレから脱却させる前提条件を整える」狙いがあったと指摘する。けれども、だからといってデフォルトの事実がなくなるわけではない。

経済学者セバスチャン・エドワーズ氏も、著書『アメリカのデフォルト』で、「当時、国民は一方的かつ過去にさかのぼって効力を生じる債務再編を『許されるデフォルト』とみなしていた可能性はある」としながらも、「しかし、正当化された、あるいは許されるとみなされたという事実は、約束違反だったという事実をなかったことにするものではない」とクギを刺す。

さらに翌1934年1月に成立した金準備法に基づき、ルーズベルト大統領は金の公定価格を1トロイオンス20.67ドルから35ドルに引き上げた。言い換えれば、ドルの価値は以前の59%に引き下げられた。約2100万人ものリバティー・ボンド保有者は、金ではなく、この約4割の価値を失ったドルにより、支払いを受けることになった。裁判に訴える人もいたが、金所有は今や違法という理由で、実質退けられた。愛国心に訴えてまで売りさばいた、リバティー・ボンドの末路だった。

借金を踏み倒す奥の手

以上みてきたように、米政府にはデフォルトの黒歴史がある。それにもかかわらず、政府高官が「デフォルトしたことはない」と主張し、なかったことにするのは、なぜだろう。知らないふりをしているのかもしれないし、政府の考える定義では、債務の再編にすぎず、デフォルトにはあたらないと思っているのかもしれない。

いずれにせよ、今後も国債を売って財政赤字を埋め合わせるつもりの米政府にとっては、過去にデフォルトしたことがあると素直に認めるよりは、たとえ嘘でも、一度もなかったといって米国民を安心させるほうが、好都合であることは間違いない。

けれども、国債を買った国民からすれば、細かい定義に照らして、これはデフォルトにはあたらないといわれても、何の救いにもならない。政府に裏切られ、損失を被ったことに変わりはないのだから。

日本もアジア太平洋戦争中、戦費調達のため多額の国債を発行したが、すべて償還し、形式上はデフォルトを避けられた。もっとも、それは円の大量発行でハイパーインフレを起こし、借金を事実上踏み倒したからにすぎない。

現在、日本政府は米国のような債務上限もなく、国債残高は積み上がる一方だ。それでも何とか形式上はデフォルトを避けようとするだろう。そうだとすれば、借金を踏み倒す奥の手である急激なインフレが将来、私たちを襲う可能性は小さくない。すでにそうなりかけているのではないだろうか。

年金をベースにこれまで貯めた小金を取り崩して生活している身として最も怖いのが急激なインフレです。どう対処してゆけばいいのかご教授下さい。