【QUICK Money World 辰巳 華世】日本取引所グループ (JPX、8697)が運営する東京証券取引所は2024年11月5日から、株式などの取引時間を30分延長し、終了時刻を現在の15時から15時30分に変更します。また同日からは、その日の終値を確定させる際に「クロージング・オークション(CA)」と呼ぶ時間帯を15時25分から15時30分までの5分間設けます。今回の記事では、取引時間の延長やCAの仕組みを詳しく説明し、投資家に与える影響や売買するうえでの注意点を解説します。

まずは取引時間延長とCAの概要をチェック

東証は11月5日から、株式など現物市場の新しい売買システム「arrowhead4.0」を稼働する予定です。システムの刷新とあわせて、取引時間の延長やCAの導入といった現物市場の機能を強化します。

現物市場の取引時間は、終了時刻が15時30分と、現在の15時から30分延長されます。立会内取引の時間は、「前場が現在と同じ「9時~11時30分」の2時間30分、後場が「12時30分~15時30分」の3時間となります。

さらに、投資家が知っておくべき点は、CAの導入によって終値の決め方が変わるということです。

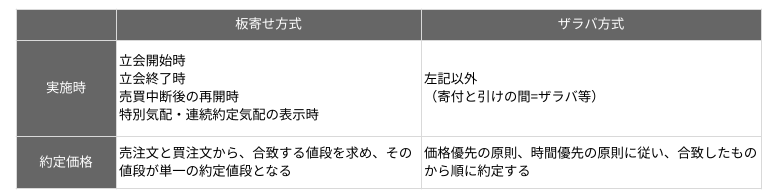

CAを説明する前に、売買を成立させる方法をおさらいしておきます。東証の競争売買には「板寄せ方式」と「ザラバ方式」の2つがあります。

(出典:日本取引所グループHPを参考にQUICK作成)

板寄せ方式は、取引の始まりとなる「寄り付き(よりつき)」や、取引の終わりとなる「引け(ひけ)」などで、売買を成立させる方式です。売り注文と買い注文から、合致する価格を求め、その価格が単一の「約定価格」になります。その日の終値となる「大引け(おおびけ)」も板寄せ方式で決まります。

一方、ザラバ方式は寄り付きと引けの間の売買を成立させる方式です。売り注文と買い注文の条件が合う都度、売買が成立します。価格優先の原則、時間優先の原則に従い、合致した注文から順に約定するため、約定価格は市況に応じ刻々と変わります。

現在はザラバから直ちに大引けに移行し、板寄せ方式で終値を決めていますが、CAではザラバ後に注文を受け付ける時間帯を設けます。15時25分にザラバを終了し、15時30分の取引終了直前までを「注文受付時間(プレ・クロージング)」とします。

プレ・クロージングでは、寄り付き前と同様に、売買の注文状況(板状況)が配信され、新規の注文、既存注文の変更・取り消しが可能です。終値は注文受付時間の終了後に板寄せ方式で決まります。

終値を重視する株価指数に連動したパッシブ運用の増加などもあって、取引終了間際に売買注文が集まりやすくなっています。東証はCAを導入し、プレ・クロージングを設けることで、多様な投資家の需要を十分に取り込み、終値形成における透明性の向上を目指しています。

(出典:日本取引所グループHP)

大取も日経平均先物など日中取引時間を延伸、一部の投信は受付時間延長

東証は立会内取引の延長にあわせて、機関投資家などが規模の大きい取引をする際に株価や相場全体への影響を避けるために利用する立会外取引「ToSTNeT(トストネット)」と呼ばれる電子取引の時間を「8時20分~18時」と、終了時刻を30分延長します。

東証の取引時間延長に伴い、大阪取引所は日経平均先物などの指数先物やオプションの日中取引の終了時刻を15時15分から15時45分に変更し、「8時45分~15時45分」と、30分延伸します。一方、夜間取引は開始時刻を16時30分から17時に変更し、「17時~30時(翌6時)」とします。

投資信託の一部も購入・解約の申し込みの受付時間が延長されます。証券会社や銀行などの金融機関ごと、同じ金融機関でも店頭とネットの違いなどによって、対応が異なりますので、確認しておきたいところです。

取引時間を延長するのはなぜ?

東証は、取引時間を延長について、「市場利用者の利便性や国際競争力、レジリエンスをさらに高めていく観点から実施する」と説明しています。一般的な投資家にとって、取引時間の延長は、取引機会が増えることになります。

世界各国・地域の株式市場に目を向けてみると、東証の取引時間は短いです。例えば、米ニューヨーク証券取引所(NYSE)やナスダック証券取引所は現地時間9時30分から16時が立会時間、ロンドン証券取引所は8時から16時30分となっています。東証の取引時間延長によって、売買の機会が増え、海外の投資家がより積極的に日本に投資することが期待されています。なお、世界の取引時間はさらに延長する傾向があり、NYSEは取引所外の売買の急伸を受け、24時間取引に向けた議論を始めています。

東証のシステム刷新は、20年10月1日に起きた大規模システム障害後の対応策でもあります。この日は、上場するすべての株式などが終日にわたって売買できなくなる事態が発生しました。

本来であれば、システム障害が発生してもバックアップ機能などで当日中に取引再開ができるはずでしたが、実際はうまく機能しませんでした。新システムでは、障害の影響を把握しやすくする改善を加え、システム再起動までにかかる時間も3時間から1時間30分に短縮します。売買を再開しやすくし、災害への備えも強化するというわけです。

投資家が注意すべきポイント メリットは? デメリットは?

取引時間の延長で、投資家が注意すべきポイントはいくつかあります。

当たり前の話ですが、まず時間に気を付けなければなりません。売買が集中しやすい取引終了間際は、現在は15時前でしたが、今後は15時30分前に変わります。売買できるタイミングがこれまでより長くなるので、取引機会が増えます。日本より取引時間帯が遅いアジアの各国・地域の市場、早朝の時間帯に当たる欧州市場をはじめ、海外発の取引材料を当日中に反映できる可能性が高まります。取引時間の拡大で海外投資家などの参加が増え、売買が増えれば、市場活性化につながりそうです。

取引時間終了(大引け)にかけては、終値を決めるのにCAが導入されるため、様子が変わります。15時25分でザラバ取引が終わり、15時30での5分間はプレ・クロージングになります。大引け間際を狙って売買する投資家にとっては、取引タイミングだけでなく、どのように売買注文を出すかも変わってくるでしょう。大引けにかけて取引が集中する傾向が変化するかも確認したいところです。

また、上場企業の情報開示タイミングにも影響を与えそうです。例えば、現在は多くの企業が取引時間終了後の15時以降に決算を発表しています。11月5日以降は、15時30分まで取引時間が延長されるため、15時~15時30分に発表していた企業が従来通りに発表すると、取引時間中に当たります。

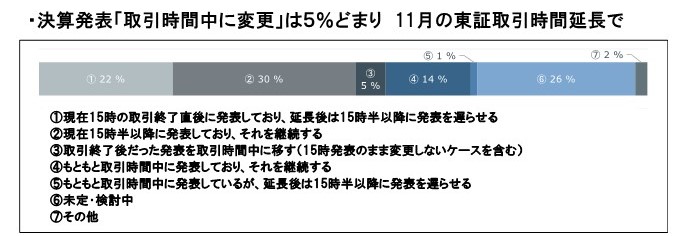

QUICKが上場企業を対象に調査している6月の「QUICK短期経済観測調査」で、東証の取引時間延長に伴い決算発表時刻をどうするか聞いたところ、「取引終了後だった発表を取引時間中に移す(15時発表のまま変更しないケースを含む)」は5%にとどまりました。

一方で、「現在15時の取引終了直後に発表しており、延長後は15時30分以降に発表を遅らせる」とした企業は22%、「現在15時30分以降に発表しており、それを継続する」との回答は30%に達し、取引時間終了後に決算発表する意向を持つ企業が過半を占めました。決算発表時刻は、全体でみると遅くなることになりそうです。

(出典:全産業DIが5年ぶり高水準 東証取引延長で決算時刻「遅らせる」2割 6月のQUICK短観)

まとめ

東証は11月5日から、株式などの売買システムを刷新し、取引終了時刻を現在の15時から15時30分に延長します。またクロージング・オークションの導入によって、終値の決め方が変わります。取引時間延長により取引機会が増え市場の活性化が期待されています。

この他にも、QUICK Money Worldは金融市場の関係者が読んでいるニュースが充実。マーケット情報はもちろん、金融政策、経済情報を幅広く掲載しています。会員登録して、プロが見ているニュースをあなたも!メールアドレスの登録だけでなく、Googleアカウント・Apple ID等でも登録できます。人気記事を紹介するメールマガジンや会員限定オンラインセミナーなど、無料会員の特典について詳しくはこちら ⇒ 無料で受けられる会員限定特典とは